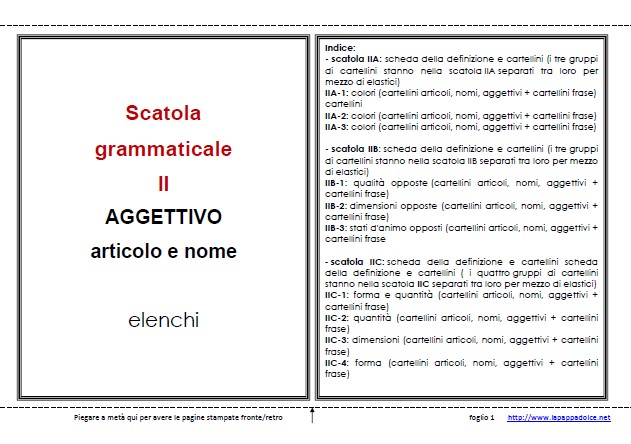

Psicogrammatica Montessori: scatola grammaticale II AGGETTIVI – presentazione del materiale, e i cartellini di riempimento pronti per il download e la stampa. Con questa scatola i bambini approfondiscono lo studio dell’aggettivo in relazione al nome e all’articolo.

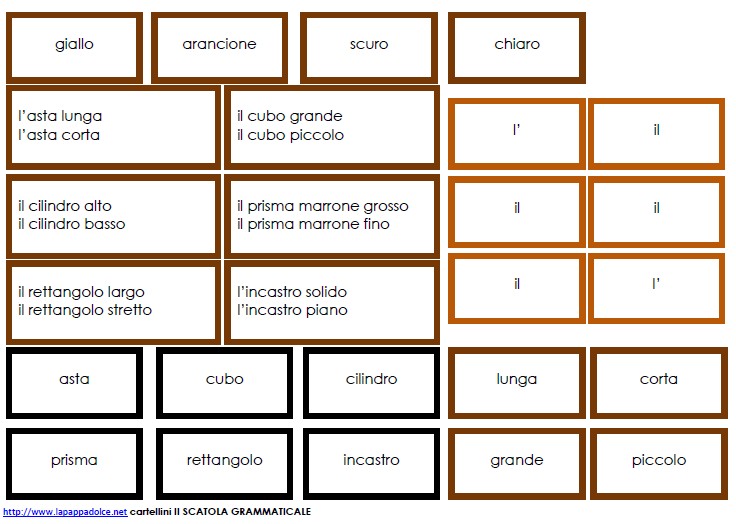

Il materiale per l’analisi delle parole è costituito da varie serie di cartellini della frase di colore marrone scuro e da varie serie di cartellini delle parole di diverso colore:

– marrone chiaro per gli articoli

– nero per i nomi

– marrone scuro per gli aggettivi

che si scelgono a seconda dell’esercizio che si vuole proporre e si collocano nella scatola grammaticale II.

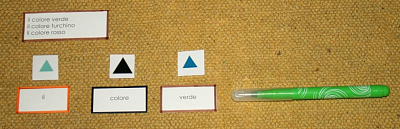

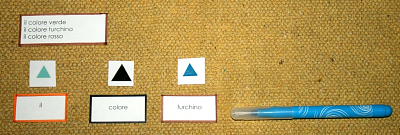

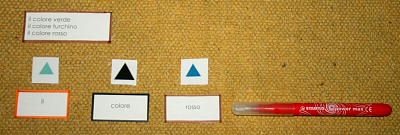

Secondo le indicazioni di Maria Montessori il bambino legge una frase, prende gli oggetti che vi sono indicati, e poi compone la frase coi cartellini delle parole. Ad esempio, se il cartellino della frase contiene questa indicazione: ‘il colore verde – il colore turchino – il colore rosso’, il bambino prende tre spolette (verde, turchina e rossa) dalla scatola delle spolette dei colori, e le mette sul tavolo. Poi compone la frase la frase ‘il colore verde‘ e pone la spoletta verde accanto alla frase.

Quindi, lasciando sul tavolo i due primi cartellini, cambia solo quello relativo all’aggettivo, e sostituisce ‘verde’ con ‘turchino’, e infine cambia la spoletta verde con quella turchina.

In ultimo ripete la procedura con il colore rosso.

(Nel mio esempio ho utilizzato dei pennarelli al posto delle spolette dei colori. Per realizzarle in proprio trovate il tutorial qui: Costruire le spolette dei colori Montessori).

Le frasi originali proposte da Maria Montessori si riferiscono tutte ai materiali sensoriali che si utilizzano nella Casa dei Bambini.

Nella scatola grammaticale II si pongono un certo numero cartellini della frase alla volta (di solito sei), e i relativi cartellini delle parole, che corrispondono alle necessità dell’esercizio e non alle frasi, nel senso che gli articoli ed i nomi non sono ripetuti).

MATERIALI PREVISTI PER LA SCATOLA GRAMMATICALE II AGGETTIVI

(con la codifica che ho utilizzato io per la preparazione dei cartellini)

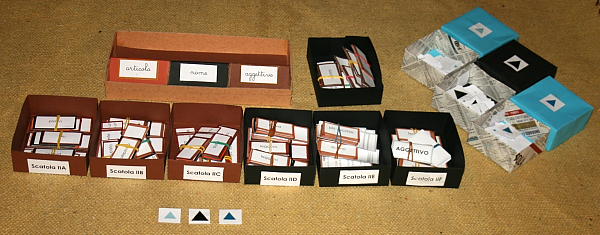

– scatola grammaticale II (qui il tutorial per costruirla: Costruire le scatole grammaticali)

– 6 scatoline di riempimento color marrone chiaro contrassegnate IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF.

– una scatolina aperta marrone chiaro per il libretto degli elenchi e per il libretto delle regole

scatola grammaticale II AGGETTIVI – Contenuto delle scatole di riempimento

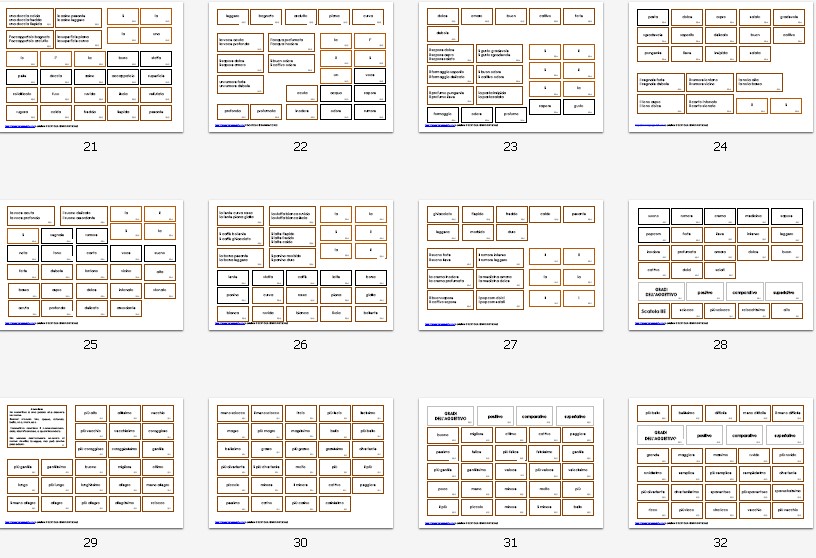

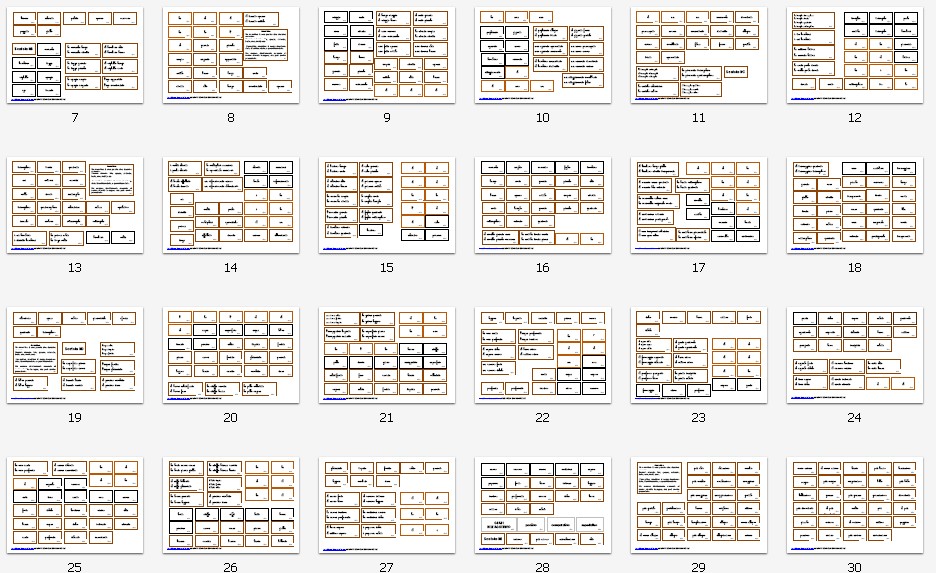

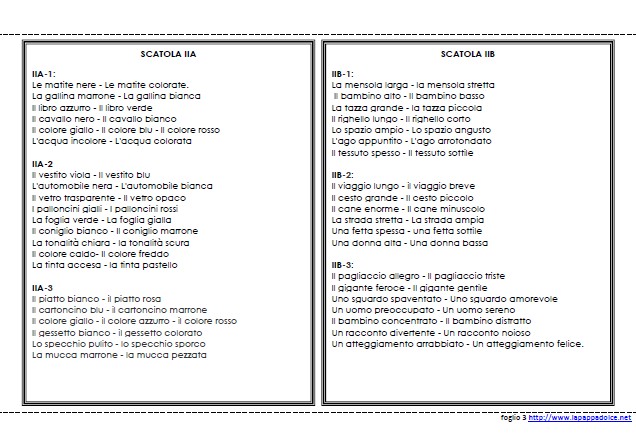

– scatola IIA: scheda della definizione e cartellini (i tre gruppi di cartellini stanno nella scatola IIA separati tra loro per mezzo di elastici)

- cartellini IIA-1: colori (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

- cartellini IIA-2: colori (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

- cartellini IIA-3: colori (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

– scatola IIB: scheda della definizione e cartellini (i tre gruppi di cartellini stanno nella scatola IIB separati tra loro per mezzo di elastici)

- cartellini IIB-1: qualità opposte (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

- cartellini IIB-2: dimensioni opposte (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

- cartellini IIB-3: stati d’animo opposti (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

– scatola IIC: scheda della definizione e cartellini scheda della definizione e cartellini ( i quattro gruppi di cartellini stanno nella scatola IIC separati tra loro per mezzo di elastici)

- cartellini IIC-1: forma e quantità (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

- cartellini IIC-2: quantità (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

- cartellini IIC-3: dimensioni (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

- cartellini IIC-4: forma (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

– scatola IID: scheda della definizione e cartellini ( i sette gruppi di cartellini stanno nella scatola IID separati tra loro per mezzo di elastici)

- cartellini IID-1: qualità sensoriali (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

- cartellini IID-2: sensazioni tattili (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

- cartellini IID-3: olfatto e udito (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

- cartellini IID-4: olfatto e gusto (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

- cartellini IID-5: sensazioni uditive (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

- cartellini IID-6: sensazioni tattili (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

- cartellini IID-7: udito, olfatto e gusto (cartellini articoli, nomi, aggettivi + cartellini frase)

– scatola IIE: scheda della definizione e cartellini ( i cinque gruppi di cartellini stanno nella scatola IIE separati tra loro per mezzo di elastici)

- cartellini IIE-1: gradi dell’aggettivo (cartellini aggettivo positivo, comparativo, superlativo + titoli)

- cartellini IIE-2: gradi dell’aggettivo (cartellini aggettivo positivo, comparativo, superlativo + titoli)

- cartellini IIE-3: gradi dell’aggettivo (cartellini aggettivo positivo, comparativo, superlativo + titoli)

– scatola IIF: scheda della definizione e cartellini ( i sei gruppi di cartellini stanno nella scatola IIF separati tra loro per mezzo di elastici)

- cartellini IIF-1: concordanza nome/aggettivo (cartellini nome e aggettivo + cartellini frase)

- cartellini IIF-2: concordanza nome/aggettivo (cartellini nome e aggettivo + cartellini frase)

- cartellini IIF-3: concordanza nome/aggettivo (cartellini nome e aggettivo + cartellini frase)

- cartellini IIF-4: concordanza nome/aggettivo (cartellini nome e aggettivo + cartellini frase).

– scatolina aperta marrone scuro:

- libretto degli elenchi per l’aggettivo (facoltativo)

- libretto delle regole per l’aggettivo.

Questo è il materiale pronto:

PDF QUI

scatola grammaticale II AGGETTIVI – ISTRUZIONI per confezionare i libretti

(nell’esempio un libretto delle nomenclature)

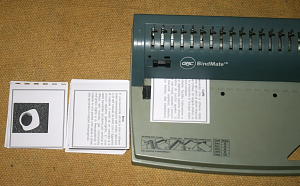

La mia stampante è in bianco e nero, ma consiglio di stampare a colori. Per il libretto ritagliate le pagine seguendo i tratteggi:

piegate ogni striscia così, per ottenere pagine stampate fronte/retro:

rilegate. Io ho usato la foratrice per spirali:

scatola grammaticale II AGGETTIVI

MATERIALI PER LA SCATOLA GRAMMATICALE II

Si tratta di un materiale rivisitato e attualizzato ai mutamenti che la lingua ha subito e ai vocaboli che più appartengono alla realtà dei bambino oggi.

L’organizzazione originale del materiale non cambia, ho aggiunto però dei set che isolano ulteriori aspetti delle regole grammaticali.

Ciascuna parte del discorso ha un suo codice colore, che è diverso da quello dei simboli grammaticali (ad eccezione del nome e del verbo).

I simboli grammaticali possono entrare a far parte degli esercizi con le scatole grammaticali: i bambini possono porre i simboli mobili sulle parole scritte nei cartellini della frase, o anche possono copiare le frasi e disegnare i simboli (anche utilizzando gli stencil).

_________________

scatola grammaticale II AGGETTIVI

USO DEL MATERIALE

Avere a disposizione le scatole grammaticali di legno è sicuramente la situazione ideale, ma considerando il costo, non è la situazione alla portata di tutti. Si possono preparare delle bellissime alternative in cartone o anche sostituire alle scatole delle “tovagliette stampate“. Si può anche decidere di non utilizzare nulla, e di mettere semplicemente i cartellini sul tavolo, divisi in base al loro codice colore e ponendo sopra di essi dei cartellini-titolo (per la prima scatola ‘ARTICOLO’ e ‘NOME’).

Lo stesso discorso vale per le scatole di riempimento e per le scatole dei comandi, che possono essere acquistate in legno, o possono essere facilmente realizzate in cartoncino. Si può anche optare per qualsiasi altra soluzione alternativa: buste di carta colorata, sacchetti di plastica trasparente, cestini, ecc.

Le scatole grammaticali servono all’esercizio del bambino, dopo le presentazioni e le lezioni chiave relative alle parti del discorso che vogliamo esercitare.