Presentazione del nome: la storia della piramide nera. In questo articolo propongo una presentazione del nome da svolgere in due giorni: una ricapitolazione della funzione del nome, e la presentazione del simbolo grammaticale accompagnata dalla storia della piramide nera (in due versioni).

Leggi tuttoCategoria: materiale didattico

Psico-grammatica Montessori ESPERIENZE CHIAVE SUL NOME

Psico-grammatica Montessori: esperienze chiave sul nome. Nello studio della funzione delle parole riconosciamo tre stadi o livelli. Per ogni parte del discorso, facciamo in un primo momento presentazioni orali, giochi ed esercizi orali e scritti, anche utilizzando i simboli grammaticali.

Leggi tuttoPsico-grammatica Montessori introduzione al nome

Introduzione orale al nome.Materiale: una raccolta di cartellini delle parole che comprendano tutte le parti del discorso (non soltanto nomi), il cartellino del titolo per i sostantivi col simbolo,il set dei simboli grammaticali piccoli.

– la piramide nera.

Simboli grammaticali Montessori e definizioni materiale stampabile per il SECONDO LIVELLO

Simboli grammaticali Montessori e definizioni: materiale stampabile per il SECONDO LIVELLO. Come già detto nel Simboli grammaticali Montessori e definizioni: materiale stampabile per il PRIMO LIVELLO, per lavorare con i bambini alla psicogrammatica abbiamo bisogno di disporre di alcuni materiali, che possono essere realizzati facilmente anche a casa.

Leggi tuttoSimboli grammaticali Montessori e definizioni: materiale stampabile per il PRIMO LIVELLO

Simboli grammaticali Montessori: materiale stampabile. Il materiale comprende: stencil dei simboli grammaticali, carte delle nomenclature per i simboli grammaticali, simboli grammaticali stampabili(grandi e piccoli), tabella delle parti del discorso, libro delle parti del discorso e cartellini dei titoli per le parti del discorso.

Leggi tuttoGioco cantato Draw a bucket of water

Gioco cantato: Draw a bucket of water, per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Con testo italiano e inglese, spartito sonoro stampabile, istruzioni di gioco e traccia mp3.

Leggi tuttoGioco cantato London bridge

Gioco cantato: London bridge, per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Con testo inglese, spartito sonoro stampabile e traccia mp3.

Leggi tuttoCartelli dei numeri Montessori

Schede dei numeri Montessori – free download. Per i vari utilizzi delle schede dei numeri, consulta il materiale presente nella guida didattica Montessori. Queste schede esistono in vari formati: i primi cartelli grandi dei numeri da 1 a 10, le schede grandi, colorate, da 0 a 9000. Seguendo le indicazioni Montessori avremo le unità verdi, le decine blu, le centinaia rosse e le migliaia di nuovo verdi; le schede grandi, nere, da 0 a 9000; le schede piccole, nere e colorate, da 0 a 9000;

Leggi tutto- classe 1a

- classe 2a

- costruire i materiali Montessori

- dai 3 ai 6 anni

- DOWNLOAD

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- leggere e scrivere i numeri

- MATEMATICA

- matematica

- MATEMATICA MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicoaritmetica Montessori

- TUTORIAL

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

- unità decine centinaia

Costruire gli alfabeti smerigliati Montessori per lo stampato minuscolo – Tutorial

Costruire gli alfabeti tattili Montessori per lo stampato minuscolo – Tutorial. Costruire gli alfabeti tattili Montessori (o lettere smerigliate) è davvero semplice. I colori raccomandati sono l’azzurro per le consonanti ed il rosa per le vocali.

Leggi tuttoCostruire l’alfabeto smerigliato Montessori per il corsivo – tutorial

Costruire l’alfabeto tattile Montessori per il corsivo – tutorial. Per prima cosa ho preparato le strisce di carta bianca leggera, (normali fogli A4 da stampante o anche carta da quaderno) piegandola in tre per marcare due righe. Così possiamo essere sicuri che le lettere siano proporzionate tra loro e che si possano congiungere, come avviene con la scrittura.

Leggi tuttoINIZIALE MAIUSCOLA per i nomi propri col metodo Montessori

INIZIALE MAIUSCOLA per i nomi propri col metodo Montessori, presentazione ed esercizi. E’ un argomento che prepara i bambini allo studio della punteggiatura ed è adatto anche alla prima classe.

Leggi tuttoI MINERALI con nomenclature Montessori

I MINERALI con nomenclature Montessori pronte per la stampa. Le nomenclature comprendono 145 minerali. Tutto l’argomento rientra nell’ambito della Prima grande lezione Montessori

Leggi tuttoLe rocce metamorfiche con nomenclature Montessori

Le rocce metamorfiche con nomenclature Montessori pronte per la stampa. Dopo aver presentato il primo set di carte delle nomenclature, legato al ciclo delle rocce, vediamo più da vicino i tre tipi di rocce, e dopo aver presentato le rocce sedimentarie e le rocce magmatiche, affrontiamo ora le rocce metamorfiche. Tutto l’argomento rientra nell’ambito della Prima grande lezione Montessori per quanto riguarda le rocce, e della Seconda grande lezione per quanto riguarda i fossili.

Leggi tuttoLe rocce magmatiche con nomenclature Montessori

Le rocce magmatiche con nomenclature Montessori pronte per la stampa. Dopo aver presentato il primo set di carte delle nomenclature, legato al ciclo delle rocce, vediamo più da vicino i tre tipi di rocce, e dopo aver presentato le rocce sedimentarie affrontiamo qui le rocce magmatiche (anche dette rocce ignee). Tutto l’argomento rientra nell’ambito della Prima grande lezione Montessori per quanto riguarda le rocce, e della Seconda grande lezione per quanto riguarda i fossili.

Leggi tuttoLe rocce sedimentarie con nomenclature Montessori

Le rocce sedimentarie con nomenclature Montessori pronte per la stampa. Dopo aver presentato il primo set di carte delle nomenclature, legato al ciclo delle rocce, vediamo più da vicino i tre tipi di rocce, cominciando dalle rocce sedimentarie. Tutto l’argomento rientra nell’ambito della Prima grande lezione Montessori per quanto riguarda le rocce, e della Seconda grande lezione per quanto riguarda i fossili.

Leggi tuttoIl ciclo delle rocce con nomenclature Montessori

Il ciclo delle rocce con nomenclature Montessori pronte per il download e la stampa, materiale che può essere presentato nell’ambito della prima grande lezione.

Leggi tuttoFamiglie di parole col metodo Montessori

Famiglie di parole col metodo Montessori con materiale pronto per la stampa, esempi di presentazione ed esercizi. Le famiglie di parole (o famiglie lessicali) sono gruppi di parole che hanno la stessa radice. Questo esercizio aiuta i bambini a comprendere la struttura delle parole, facilita la corretta ortografia, combina la memorizzazione con le abilità manipolative, richiede al bambino un pensiero consapevole rispetto ad ogni lettera che segue la precedente. Non da ultimo, aiuta anche alla costruzione di un lessico ricco.

Leggi tuttoSinonimi col metodo Montessori

Sinonimi col metodo Montessori In questo articolo trovate lezioni pronte e materiali pronti da stampare: contenuti per l’insegnante, presentazione dei sinonimi con materiale pronto per la stampa, cartellini e schede illustrate sui sinonimi pronti per la stampa, esercizi sui sinonimi.

Leggi tuttoOmonimi omografi e omofoni col metodo Montessori

Omonimi, omografi e omofoni col metodo Montessori, nell’ambito dello studio delle parole. In questo articolo trovate lezioni pronte e materiali pronti da stampare: contenuti per l’insegnante, presentazione degli omofoni, presentazione degli omonimi (2 versioni), presentazione degli omografi (2 versioni), esercizi sugli omofoni, esercizi sugli omonimi, esercizi sugli omografi.

Leggi tuttoContrari o antonimi col metodo Montessori

Contrari o antonimi col metodo Montessori. In questo articolo trovate lezioni pronte e materiali pronti da stampare gratuitamente in formato pdf: contenuti per l’insegnante, presentazione, esercizi.

Leggi tuttoParole composte col metodo Montessori

Parole composte col metodo Montessori – in questo articolo puoi trovare materiale pronto per la stampa, lezioni ed altro materiale utile: presentazione delle parole composte (3 versioni), tavola delle parole composte serie 4 (pdf), esercizi con la tavola delle parole composte, altri esercizi coi composti: cartellini puzzle, cartellini di radici, cartellini di composti, cartellini dei comandi, estensioni, contenuti per l’insegnante.

Leggi tuttoFormazione delle parole e prefissi col metodo Montessori

Formazione delle parole e prefissi col metodo Montessori – In questo articolo trovate lezioni pronte e materiali pronti da stampare: tavola dei prefissi serie 3, presentazione dei prefissi (2 versioni), esercizi con tavola dei prefissi, esercizi coi cartellini dei prefissi, contenuti per l’insegnante.

Leggi tuttoFormazione delle parole e suffissi col metodo Montessori

Formazione delle parole e suffissi col metodo Montessori. In questo articolo trovate lezioni pronte e materiali pronti da stampare: tavola dei suffissi – serie 1, presentazione dei suffissi (2 versioni), esercizi con la prima tavola dei suffissi, tavola dei suffissi – serie 2, esercizi con la seconda tavola dei suffissi, cartellini dei suffissi (serie 1 e 2), gioco coi cartellini serie 1, gioco dei cartellini serie 2, contenuti per l’insegnante.

Leggi tuttoLa divisione in sillabe col metodo Montessori

La divisione in sillabe col metodo Montessori : ho raccolto qui qualche idea pratica per affrontare l’argomento coi bambini, con materiale pronto per la stampa gratuita in formato pdf. Questo è il contenuto dell’articolo: andare a capo: presentazione ai bambini (prima versione), andare a capo: presentazione ai bambini (seconda versione), esercizio 1, esercizio 2, esercizio 3 (schede autocorrettive per la divisione in sillabe), schede delle regole della divisione in sillabe.

Leggi tuttoDigrammi e trigrammi col metodo Montessori

Digrammi e trigrammi col metodo Montessori. Qui presento due giochi per lavorare alle difficoltà ortografiche in chiave montessoriana, nell’ambito dello studio delle parole: i cestini delle difficoltà ortografiche (con cartellini pronti per la stampa in formato pdf), le nomenclature per le difficoltà ortografiche (sempre stampabili gratuitamente in pdf).

Leggi tuttoVocali e consonanti col metodo Montessori

Vocali e consonanti nell’ambito dello studio delle parole secondo il metodo Montessori. Cominciamo il nostro studio delle parole dando le corrette nomenclature relative all’alfabeto, che i bambini hanno già imparato ad usare.

Leggi tuttoAlfabeti mobili Montessori per la scuola primaria

Alfabeti mobili Montessori per la scuola primaria pronti per la stampa, in formato pdf. Nella scuola primaria cominciamo col presentare un alfabeto mobile, con le lettere molto più piccole di quelle usate nella Casa dei bambini, e in corsivo.

Leggi tuttoInsegnare l’uso del dizionario col metodo Montessori

Insegnare l’uso del dizionario col metodo Montessori. Insegnare ai bambini l’uso del dizionario è molto importante nella scuola primaria, e può essere fatto con una serie di attività di ispirazione montessoriana molto semplici ed efficaci. Qui propongo: gioco dell’ordine alfabetico (7 set), cesto delle parole, gioco delle parole guida, cartellini dei comandi per l’uso del dizionario.

Leggi tuttoLa pratica della lettura secondo il metodo Montessori I COMANDI

La pratica della lettura secondo il metodo Montessori: lettura meccanica, interpretativa, a voce alta. Nell’articolo puoi trovare vario materiale pronto per il download e la stampa, in formato pdf. Tra questo materiale: primi esercizi di lettura: scatole degli oggetti, scatole delle illustrazioni, schede delle sei immagini, cartellini di parole da abbinare ad oggetti, gioco di lettura di parole con gli oggetti, cartellini di lettura di parole, gioco alla lavagna per la lettura di frasi, cartellini dei comandi per la lettura di frasi (cinque serie), esercizi di lettura successivi: la lettura ad alta voce, il primo libro di lettura, comandi per la lettura interpretata (7 serie), comandi per la lettura di poesie, le audizioni.

Leggi tuttoSchede per i primi esercizi di composizione poetica

Schede per i primi esercizi di composizione poetica scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf. Gli esercizi comprendono: Lettura di poesie, poesia ripetitiva, poesia di elenchi, poesia di bugie, poesia con ritornello, poesia in rima, allitterazioni, Haiku.

Leggi tuttoSchede per i primi esercizi di composizione in prosa

Schede per i primi esercizi di composizione in prosa scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf. Le schede comprendono: gioco di gruppo di scrittura di un paragrafo, questionario per valutare un testo, osservo la mia scrittura, schede per la scrittura di didascalie, cartellini delle frasi da completare, cartellini delle similitudini da completare, schede questionario per la composizione di storie, cartellini di idee per comporre storie, scheda per scrivere dialoghi tra due persone, cartellini di idee per scrivere dialoghi

Leggi tuttoCARTELLINI DEI COMANDI per i primi esercizi di lettura e composizione

CARTELLINI DEI COMANDI per i primi esercizi di lettura e composizione, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf. Le serie comprendono: cartellini di comandi per i primi esercizi di lettura, comandi per la composizione di parole, comandi per la composizione di frasi, comandi per la composizione di liste, comandi per la composizione di una storia.

Leggi tuttoLA STORIA DELLE FAMIGLIE LINGUISTICHE

LA STORIA DELLE FAMIGLIE LINGUISTICHE fa parte del quadro della QUARTA GRANDE LEZIONE Montessori. Per approfondire e accedere a tutto il materiale relativo vai qui: https://www.lapappadolce.net/la-quarta-grande-lezione-montessori/. Qui di seguito trovi due versioni del racconto e l’albero linguistico, scaricabile e stampabile gratuitamente in formato pdf. La storia viene ulteriormente sviluppata in seguito, con la storia delle origini della lingua italiana e con la storia delle origini della lingua inglese.

Leggi tuttoLA STORIA DEGLI ALFABETI

LA STORIA DEGLI ALFABETI che presento qui è una versione molto dettagliata della storia della scrittura, dalle pitture rupestri all’ebook. Vengono inoltre presentate molte curiosità sulla scrittura e gli alfabeti di tutto il mondo. Nella seconda parte del racconto le lettere vengono presentate una ad una, raccontando di ognuna la l’evoluzione storica dal sinaitico ad oggi. Il racconto è accompagnato da nomenclature e dalle schede riassuntive lettera per lettera. La STORIA DEGLI ALFABETI fa parte del quadro della QUARTA GRANDE LEZIONE Montessori; per saperne di più ed accedere a tutto il materiale relativo vai qui: https://www.lapappadolce.net/la-quarta-grande-lezione-montessori/.

Leggi tuttoLA STORIA DELLA SCRITTURA per la quarta grande lezione Montessori

LA STORIA DELLA SCRITTURA fa parte del grande quadro della QUARTA GRANDE LEZIONE Montessori che tratta della nascita della scrittura e del linguaggio. Per saperne di più ed accedere a tutto il materiale relativo vai qui: https://www.lapappadolce.net/la-quarta-grande-lezione-montessori/.Qui di seguito puoi trovare la storia della scrittura in tre versioni, con nomenclature illustrate scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoLA STORIA DEL BUE IN CASA

LA STORIA DEL BUE IN CASA rientra nel quadro della QUARTA GRANDE LEZIONE MONTESSORI e narra della nascita della scrittura presso le civiltà del Mediterraneo. Per avere il quadro completo della quarta grande lezione e consultare tutto l’altro materiale vai qui: https://www.lapappadolce.net/la-quarta-grande-lezione-montessori/. Qui trovi il racconto e le carte illustrate relative, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoFiaba cosmica della storia della scrittura

Fiaba cosmica della storia della scrittura Montessori, in tre versioni. Per avere il quadro completo della quarta grande lezione e consultare tutto l’altro materiale vai qui: https://www.lapappadolce.net/la-quarta-grande-lezione-montessori/

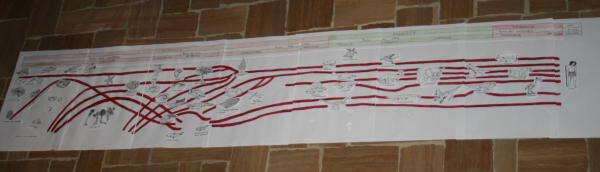

Leggi tuttoLinee del tempo illustrate per la storia della scrittura

Linee del tempo illustrate per la storia della scrittura preparate per il racconto e lo studio della quarta lezione cosmica montessoriana. Ne ho preparate due versioni, entrambe scaricabili e stampabili in formato pdf.

Leggi tuttoLA SECONDA GRANDE LEZIONE MONTESSORI

LA SECONDA GRANDE LEZIONE MONTESSORI riguarda la storia della comparsa dei viventi sulla Terra, esclusa la storia dell’evoluzione umana, che viene trattata nella terza lezione. Qui trovi tre diverse versioni della fiaba cosmica relativa, linee del tempo e carte scaricabili e stampabili in formato pdf, idee e materiali vari per i giorni successivi.

Leggi tuttoLinee del tempo per la comparsa dei viventi stampabili

Linee del tempo per la comparsa dei viventi stampabili gratuitamente in formato pfd. Questo materiale può essere utile durante la presentazione della seconda grande lezione Montessori, e può essere poi appeso come cartellone nella stanza.

Leggi tutto