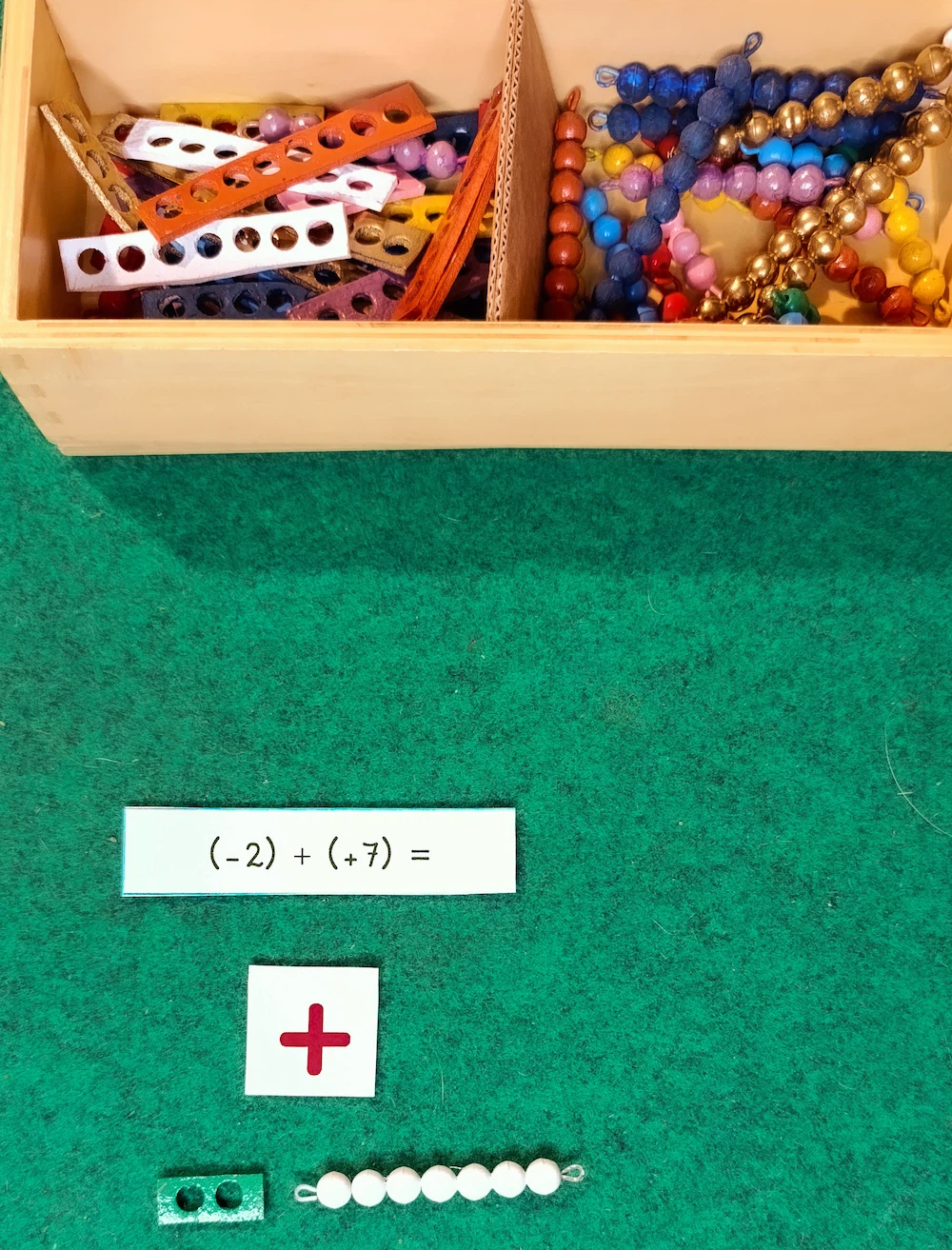

Si tratta di un materiale ideato da Heiko e Brigitte Grüner, insegnanti montessoriani, per operare con i numeri relativi. Si poteva acquistare da Plackner, ma […]

Leggi tuttoCategoria: classi 1a-5a

Il gioco del mancala

Anche se sembra un gioco semplice, il mancala non è un gioco di fortuna, ma piuttosto di pianificazione strategica, stima e calcolo delle quantità. Nelle […]

Leggi tuttoAutoritratti cubisti come Picasso e Braque

Materiali Risorse dal web Opere che potremo ammirare al Museo Guggenheim di Venezia Come abbiamo lavorato Contenuti per l’insegnante Parigi, 1908. Tutti gli artisti sono […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: eruzione vulcanica

Per eruzione vulcanica s’intende la fuoriuscita sulla superficie terrestre, in maniera più o meno esplosiva, di magma (una volta eruttato il magma prende il nome di lava) ed altri materiali gassosi provenienti dal mantello o […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: una candela che succhia l’acqua

Esperimento scientifico: una candela che succhia l’acqua. Scopo Dimostrare che la combustione consuma ossigeno. Età Dai 6 anni. Materiali Un piatto o un contenitore di […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: aceto e acciaio

Esperimento scientifico: aceto e acciaio. Scopo Questo esperimento mostra una reazione da ossidazione e la pressione dell’aria. Materiali Pagliette non saponateacetouna bottiglia di vetro trasparenteun […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: accendi e spegni

Esperimento scientifico: accendi e spegni. Scopo Osservare come un combustibile brucia in presenza di ossigeno, ma non in presenza di anidride carbonica. Età Dai 9 […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: l’estintore

Esperimento scientifico: l’estintore. Scopo Osservare che la candela brucia in presenza di ossigeno, ma non in presenza di anidride carbonica. Materiali Candele di compleanno o […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: oggetti ignifughi

Esperimento scientifico: oggetti ignifughi. Scopo Dimostrare che l’acqua e i metalli assorbono calore impedendo a oggetti infiammabili di bruciare. Età Dai 9 anni. Materiali Candelaaccendino […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: barchette a sapone

Esperimento scientifico: barchette a sapone. Scopo Indagare l’effetto di diversi liquidi sulla tensione superficiale dell’acqua. Età Dai 6 anni. Materiali Sapone liquidovari liquidi domestici, ad […]

Leggi tuttoLo stuzzicadenti impazzito

Lo stuzzicadenti impazzito Scopo Dimostrare le proprietà della tensione superficiale dell’acqua. Età Dai 6 anni. Materiali Uno stuzzicadentishampoouna bacinella d’acquaforbici. Note di sicurezza Dopo l’esperimento […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: nevicata di talco

Esperimento scientifico: nevicata di talco. Scopo Dimostrare le proprietà della tensione superficiale dell’acqua. Età Dai 6 anni. Materiali Un vaso cilindrico pieno d’acquatalcodetersivo per i […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: pepe in fuga

Esperimento scientifico: pepe in fuga. Scopo Dimostrare la tensione superficiale. Età Dai 5 anni. Materiali Acquaun piatto fondopepe macinato (o altre spezie in polvere)detersivo liquido. […]

Leggi tuttoFacciamo la ricotta coi bambini

Facciamo la ricotta coi bambini. Scopo Conoscere i processi coinvolti nella produzione della ricotta. Età Dai 6 anni. Materiali 2 parti di kefir1 parte di […]

Leggi tuttoFacciamo lo yogurt coi bambini

Facciamo lo yogurt coi bambini. Scopo Comprendere che lo yogurt è il sottoprodotto di batteri che digeriscono il lattosio nel latte. Materiali Un litro di […]

Leggi tuttoFacciamo il burro coi bambini

Facciamo il burro coi bambini. Scopo Conoscere i processi coinvolti nella produzione del burro. Età Dai 4 anni. Facciamo il burro coi bambiniMateriali . panna […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: legumi in crescita giorno per giorno

Esperimento scientifico: legumi in crescita giorno per giorno. Scopo Osservare germinazione e crescita di un fagiolo. Età Dai tre anni. Materiali Barattoli o vasetti di […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: il pittore delle piante

Esperimento scientifico: il pittore delle piante Scopo Dimostrare il processo di assorbimento e traspirazione che avviene nelle piante. Materiali Alcuni garofani bianchi (o cavolo cinese, […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: insalata di germogli

Esperimento scientifico: insalata di germogli. Scopo Osservare la germinazione dei semi ed utilizzare i germogli a scopi alimentari. Età Dai 5 anni. Materiali Un barattolo […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: il seme di avocado

Esperimento scientifico: il seme di avocado. Scopo Osservare la germinazione del grosso seme dell’avocado. Età Dai 3 anni. Materiali Stuzzicadentiun bicchiere o un vasettocarta casacoltelloun […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: il dente di leone

Esperimento scientifico: il dente di leone. Scopo Usare gli steli del dente di leone per dimostrare l’osmosi e introdurre i concetti di idrofilo e idrofobo. […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: l’arcobaleno in una stanza

Esperimento scientifico: l’arcobaleno in una stanza. Scopo In questo esperimento rifrangiamo la luce del sole attraverso l’acqua. Età Dai 4 anni. Materiali Luce del soletorciacontenitore […]

Leggi tuttoPerché i tramonti sono rosso arancio e il cielo azzurro?

Perché i tramonti sono rosso arancio e il cielo azzurro? Scopo Dimostrare che la luce del sole si riflette urtando le molecole sospese nell’aria, il […]

Leggi tuttoPerchè i tramonti sono rosso arancio?

Perchè i tramonti sono rosso arancio? Un esperimento scientifico per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Scopo Dimostrare che i tramonti ci appaiono rosso-arancio a […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: eruzione vulcanica

Esperimento scientifico: eruzione vulcanica. Scopo Sfruttare la reazione chimica tra bicarbonato di sodio, albume d’uovo e aceto per simulare un’eruzione vulcanica. Età Dai 4 anni. […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: contrasti

Esperimento scientifico: contrasti. Scopo Scoprire che i colori sembrano cambiare quando li metti su sfondi di colori diversi. Età Dai 6 anni. Materiali Forbicicarta colorata […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: naso e lingua

Esperimento scientifico: naso e lingua Scopo Scoprire la stretta relazione che esiste tra olfatto e gusto. Età Dai cinque anni. Materiali Batuffoli di cotoneestratto profumato […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: onde sonore

Questa è una semplice dimostrazione che aiuta a chiarire che le onde sonore si propagano nell’aria. Età Dai 5 anni. Materiali Un contenitoreun foglio di […]

Leggi tuttoEsperimenti scientifici: un gong al cucchiaio

Esperimenti scientifici: un gong al cucchiaio . Scopo Questa è una semplice dimostrazione che aiuta a chiarire che il suono ha bisogno di qualcosa da […]

Leggi tuttoEsperimenti scientifici per bambini – OOBLECK

Esperimenti scientifici per bambini – OOBLECK. Un esempio di fluido non-newtoniano davvero economico e semplicissimo da ottenere è l’oobleck, una sospensione di amido di mais e acqua.

Leggi tutto- classi 1a-5a

- da 0 a 3 anni

- dai 3 ai 6 anni

- ESPERIMENTI E ATTIVITA' STEM

- ESPERIMENTI SCIENTIFICI

- GIOCHI MONTESSORI

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- materiali di consumo fai da te

- paste da gioco e play dough

- SCIENZE

- scienze: fisica e chimica

- SVILUPPO SENSORIALE

- TUTORIAL

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Esperimenti scientifici: raddoppia il capitale

Esperimenti scientifici: raddoppia il capitale. Scopo Osservare gli effetti della rifrazione della luce. Età Dai 5 anni. Materiali Un bicchiere trasparenteacquauna moneta da 2 centesimi […]

Leggi tuttoEsperimenti scientifici: il bicchiere scomparso

Esperimenti scientifici: il bicchiere scomparso. Scopo Mostrare gli effetti della rifrazione Età Dai 5 anni. Materiali Olio di semiacquasciroppo di zucchero di cannaun contenitore in […]

Leggi tuttoPerchè il cielo è azzurro

Perchè il cielo è azzurro: un semplice esperimento scientifico per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Scopo dell’esperimento Dimostrare che il cielo è azzurro perché […]

Leggi tuttoIL CANGURO dettati ortografici, letture e poesie

IL CANGURO dettati ortografici, letture e poesie per la scuola primaria. Un marsupiale è un mammifero provvisto di una vasca ventrale nella quale possono essere […]

Leggi tuttoCAMOSCI STAMBECCHI CAPRIOLI ALCI CERVI dettati ortografici, poesie e letture

CAMOSCI STAMBECCHI CAPRIOLI ALCI CERVI dettati ortografici, poesie e letture per la scuola primaria. Stambecchi e camosciSi videro scendere a valle quaranta o cinquanta stambecchi […]

Leggi tuttoStoria delle armi dalla clava a oggi

La storia delle armi per bambini della primaria con testi e immagini che possono essere d’aiuto per preparare carte delle nomenclature, linee del tempo ed […]

Leggi tuttoI PESCI dettati ortografici e materiale didattico vario

I PESCI dettati ortografici e materiale didattico vario: dettati, racconti, poesie e letture per bambini della scuola primaria. I PESCI dettati ortografici I pesci I […]

Leggi tuttoDettati e materiale didattico sulle piante

Dettati e materiale didattico sulle piante per bambini della scuola primaria. Il soffione Se noi soffiamo sul palloncino del soffione che cresce nei prati, ai […]

Leggi tuttoComplemento di tempo col metodo Montessori

Complemento di tempo col metodo Montessori. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria e frasi col complemento di tempo. Per l’insegnante: il complemento di tempo […]

Leggi tuttoIl complemento di mezzo e strumento col metodo Montessori

Il complemento di mezzo e strumento col metodo Montessori: presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Per l’insegnante: il complemento di mezzo e strumento indica […]

Leggi tutto