I complementi indiretti col metodo Montessori – quinta presentazione. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– strisce di carta bianca– penna nera dalla scatola […]

Leggi tuttoCategoria: analisi del periodo Montessori

ANALISI LOGICA – materiale stampabile e stella logica Montessori

ANALISI LOGICA – materiale stampabile e stella logica Montessori, per conoscere i complementi indiretti e analizzare la frase semplice e complessa. Scatola C1a per l’analisi […]

Leggi tutto- analisi del periodo Montessori

- analisi logica Montessori

- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- classe 4a

- classe 5a

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicogrammatica Montessori

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

L’analisi della proposizione e del periodo col metodo Montessori

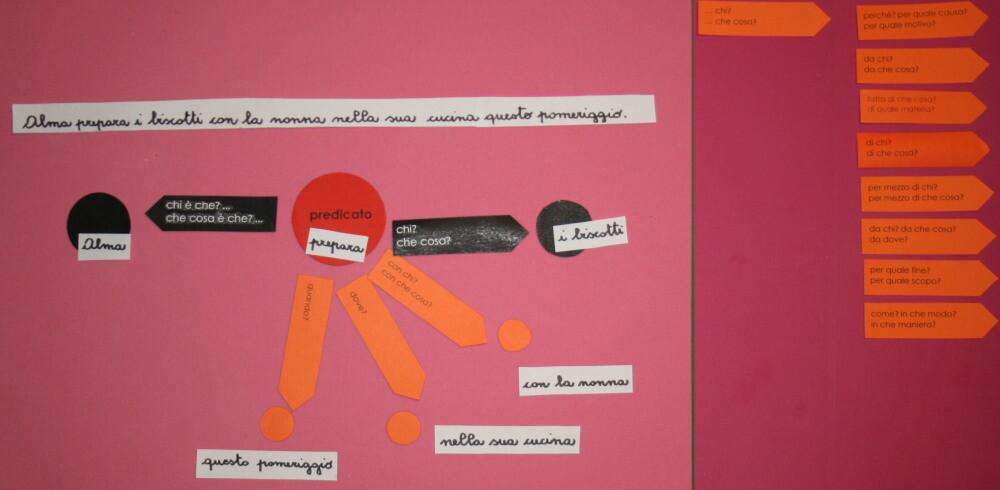

L’analisi delle proposizione e del periodo col metodo Montessori si realizza con materiali che seguono lo stesso principio dei casellari usati per l’analisi grammaticale. Nelle presentazioni […]

Leggi tuttoGioco della fattoria Montessori

Gioco della fattoria Montessori: la mia versione stampabile completa di tutti gli elementi (attrezzi, personaggi, animali, elementi architettonici,…) e dei cartellini per gli esercizi coi simboli grammaticali.

Leggi tutto- analisi del periodo Montessori

- analisi grammaticale Montessori

- analisi logica Montessori

- cartamodelli

- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- costruire i materiali Montessori

- dai 3 ai 6 anni

- dai 6 anni

- disegni da colorare

- DOWNLOAD

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- lettura e scrittura Montessori

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicogrammatica Montessori

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Album Montessori per l’area linguistica 6-9 anni

Pubblico qui l’elenco dei post pubblicati ed in fase di pubblicazione che compongono la guida didattica Montessori per l’area linguistica dai 6 anni. Gli articoli pubblicati giorno per giorno saranno aggiornati col relativo link.

Leggi tutto- analisi del periodo Montessori

- analisi grammaticale Montessori

- analisi logica Montessori

- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- classe 4a

- classe 5a

- classi medie

- dai 6 anni

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- lettura e scrittura Montessori

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- psicogrammatica Montessori

- studio delle parole Montessori

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Il programma di insegnamento della lingua nella scuola primaria

Il programma di insegnamento della lingua nella scuola primaria Montessori. Lo studio della lingua nella scuola primaria comprende: storia della scrittura e del linguaggio orale (quarta grande lezione), grammatica e sintassi, composizione scritta, linguaggio parlato, letteratura, attività di ricerca.

Leggi tutto- analisi del periodo Montessori

- analisi grammaticale Montessori

- analisi logica Montessori

- dai 3 ai 6 anni

- dai 6 anni

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- lettura e scrittura Montessori

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- psicogrammatica Montessori

- studio delle parole Montessori

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Perchè si insegna la grammatica?

Perché si insegna la grammatica? L’obiettivo dello studio della grammatica, nella scuola primaria, è quello di arricchire il linguaggio del bambino, sviluppare l’arte della comunicazione e stimolare il suo interesse verso la lingua, per soddisfare il suo bisogno di inserirsi in modo sempre più pieno nella società. Lo studio della grammatica lo aiuta a prendere coscienza degli aspetti della lingua che già conosce, in particolare l’ordine, la struttura e la composizione .

Leggi tutto