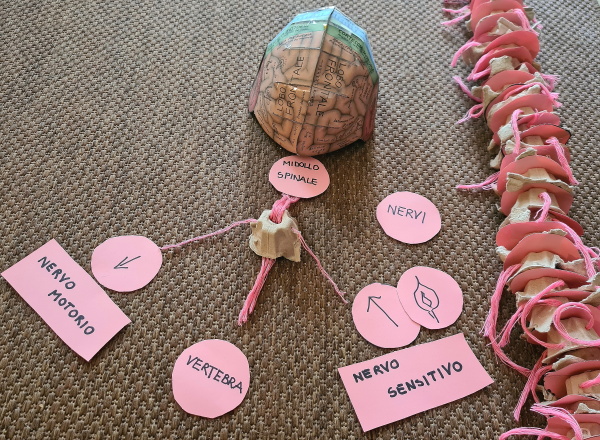

Modello di colonna vertebrale realizzato con cartoni delle uova, cartoncino colorato e filo di lana. Per preparare il lavoro abbiamo prima di tutto toccato la […]

Leggi tuttoCategoria: scienze: corpo umano

Esperimento scientifico: il punto cieco

esperimento scientifico: il punto cieco Scopo Sperimentare la presenza del “punto cieco” dell’occhio. Materiali Un foglietto di carta o cartoncino bianco 3 × 5 cmpennarello […]

Leggi tuttoMani fredde – esperimenti scientifici per bambini

Mani fredde – esperimenti scientifici per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Mani freddeScopo Osservare come il senso del tatto e la capacità di presa […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: il senso del tatto è affidabile?

Esperimento scientifico: il senso del tatto è affidabile?Scopo Osservare come il senso del tatto può ingannarci quando percepisce le temperature. Materiali Tre identici contenitori di […]

Leggi tuttoMontessori da 0 a 3 anni – LO SVILUPPO SENSORIALE NELLA VITA PRENATALE

Montessori da 0 a 3 anni – LO SVILUPPO SENSORIALE NELLA VITA PRENATALE, la relazione madre-bambino e il ritmo sonno/veglia. Nella vita prenatale il feto […]

Leggi tuttoMontessori da 0 a 3 anni – LO SVILUPPO DEL SISTEMA NERVOSO

Montessori da 0 a 3 anni – LO SVILUPPO DEL SISTEMA NERVOSO e il cervello. Riporto qui le informazioni scientifiche di base che possono aiutare […]

Leggi tuttoI MICROBI materiale didattico, dettati ortografici e letture

I MICROBI materiale didattico, dettati ortografici e letture per la scuola primaria.

Leggi tuttoIL SISTEMA ENDOCRINO materiale didattico e letture

IL SISTEMA ENDOCRINO materiale didattico e letture per la scuola primaria.

Leggi tuttoIl corpo umano OSSA E MUSCOLI materiale didattico

Il corpo umano: OSSA E MUSCOLI – materiale didattico per la scuola primaria

Leggi tuttoNomenclature Montessori IL CIBO 6-9 anni stampato minuscolo

Nomenclature Montessori Nomenclature Montessori IL CIBO 6-9 anni, scaricabili e stampabili in formato pdf. Ho raggruppato in un unico pacchetto tutte le 350 schede delle nomenclature sul cibo pubblicate finora.

Leggi tuttoNomenclature Montessori IL CIBO 3-6 anni stampato minuscolo

Nomenclature Montessori Nomenclature Montessori IL CIBO 3-6 anni, scaricabili e stampabili in formato pdf. Ho raggruppato in un unico pacchetto tutte le 350 schede delle nomenclature sul cibo pubblicate finora.

Leggi tuttoNomenclature Montessori SECONDI PIATTI

Nomenclature Montessori SECONDI PIATTI disponibili nella versione per bambini dal 3 ai 6 anni, e per bambini dai 6 ai 9, con libretto di accompagnamento, scaricabili e stampabili in formato pdf.

Leggi tuttoNomenclature Montessori SALSE E CONDIMENTI

Nomenclature Montessori SALSE E CONDIMENTI disponibili nella versione per bambini dal 3 ai 6 anni, e per bambini dai 6 ai 9, con libretto di accompagnamento, scaricabili e stampabili in formato pdf.

Leggi tuttoNomenclature Montessori PASTA

Nomenclature Montessori PASTA disponibili nella versione per bambini dal 3 ai 6 anni, e per bambini dai 6 ai 9, con libretto di accompagnamento, scaricabili e stampabili in formato pdf.

Leggi tuttoNomenclature Montessori ORTAGGI

Nomenclature Montessori ORTAGGI disponibili nella versione per bambini dal 3 ai 6 anni, e per bambini dai 6 ai 9, con libretto di accompagnamento, scaricabili e stampabili in formato pdf.

Leggi tuttoNomenclature Montessori I LEGUMI

Nomenclature Montessori I LEGUMI disponibili nella versione per bambini dal 3 ai 6 anni, e per bambini dai 6 ai 9, con libretto di accompagnamento, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoNomenclature Montessori FRUTTA FRESCA

Nomenclature Montessori FRUTTA FRESCA disponibili nella versione per bambini dal 3 ai 6 anni, e per bambini dai 6 ai 9, con libretto di accompagnamento, scaricabili e stampabili in formato pdf.

Leggi tuttoNomenclature Montessori FRUTTA SECCA E SEMI

Nomenclature Montessori FRUTTA SECCA E SEMI disponibili nella versione per bambini dal 3 ai 6 anni, e per bambini dai 6 ai 9, con libretto di accompagnamento, scaricabili e stampabili in formato pdf.

Leggi tuttoLA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA materiale didattico e letture

LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA materiale didattico e letture per la scuola primaria.

Leggi tuttoNomenclature Montessori LE CARNI

Nomenclature Montessori LE CARNI disponibili nella versione per bambini dal 3 ai 6 anni, e per bambini dai 6 ai 9, con libretto di accompagnamento, scaricabili e stampabili in formato pdf.

Leggi tuttoNomenclature Montessori LE BEVANDE

Nomenclature Montessori LE BEVANDE disponibili nella versione per bambini dal 3 ai 6 anni, e per bambini dai 6 ai 9, con libretto di accompagnamento, scaricabili e stampabili in formato pdf. Per la scelta degli oggetti, ho tenuto conto di quelli che possono essere quelli più conosciuti dai bambini, quelli che possono stimolare ulteriori lavori di ricerca e, per tutte le nomenclature attinenti al cibo, ho anche scelto di inserire prodotti di altre culture.

Leggi tuttoNomenclature Montessori I DOLCI

Nomenclature Montessori I DOLCI disponibili nella versione per bambini dal 3 ai 6 anni, e per bambini dai 6 ai 9, con libretto di accompagnamento, scaricabili e stampabili in formato pdf.

Leggi tuttoNomenclature Montessori CEREALI E PANE

Nomenclature Montessori CEREALI E PANE disponibili nella versione per bambini dal 3 ai 6 anni, e per bambini dai 6 ai 9, con libretto di accompagnamento, scaricabili e stampabili in formato pdf.

Leggi tuttoIL PANE materiale didattico

IL PANE materiale didattico vario: dettati ortografici, letture, ecc…, di autori vari, per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoNUTRIZIONE E DIGESTIONE materiale didattico e letture

NUTRIZIONE E DIGESTIONE materiale didattico e letture di autori vari, per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoMerenda merendine ed educazione alimentare

Merenda merendine ed educazione alimentare. Alimentazione ed educazione alimentare sono di centrale importanza in pedagogia. Soprattutto l’argomento merenda e merendine, poi, è fonte di grande dibattito tra educatori e tra genitori, e naturalmente anche il web offre i più svariati punti di vista, che vanno dalle posizioni più intransigenti a quelle più aperte a mediazioni consapevoli.

Leggi tuttoInsegnare l’igiene orale – una raccolta di 40 e più idee ed attività sul tema

Insegnare l’igiene orale – una raccolta di 40 e più idee ed attività sul tema: pittura, modellaggio, collage, esperimenti scientifici e molto altro ancora.

Sunstar Gum ha ispirato tutta la sezione del sito relativa alle attività di vita pratica per insegnare l’igiene orale ai bambini. Ora propone una serie di spazzolini manuali ed elettrici, specifici per bambini, ispirati a Guerre stellari

Leggi tuttoIgiene orale – nomenclature Montessori – la struttura del dente

Igiene orale: schede delle nomenclature Montessori in tre parti, sulla struttura del dente. A corredo del progetto di insegnamento della corretta igiene orale ai bambini, ho preparato queste carte delle nomenclature in tre parti (illustrate con parola, solo illustrazione e solo parola) sulla struttura del dente.

Leggi tuttoIgiene orale: la struttura del dente – modelli in cartoncino colorato e nomenclature

Igiene orale: la struttura del dente – modelli in cartoncino colorato e nomenclature. Come già detto qui, i bambini che già da molto piccoli hanno imparato a lavarsi i denti, presto desidereranno ricevere informazioni sui loro denti, sapere come si chiamano, come sono fatti, ecc… Per questo è importante predisporre per lui molte attività sul tema.

Leggi tuttoIgiene orale: la struttura del dente – modello in play dough e nomenclature

Igiene orale: il dente non è un unico blocco, ma un sistema composto da tante parti. E’ forte ed efficiente, ma al tempo stesso delicato. […]

Leggi tuttoIgiene orale – vita pratica Montessori

Igiene orale – vita pratica Montessori. Nella didattica montessoriana, per esercizi di vita pratica si intendono tutte quelle attività cui il bambino può imparare a dedicarsi, in relazione alla cura dell’ambiente e della propria persona. Per approfondire puoi leggere https://www.lapappadolce.net/esercizi-di-vita-pratica/.

Leggi tuttoInsegnare l’igiene orale – Esperimento con le uova sode

Insegnare l’igiene orale – Esperimento con le uova sode. Salute dei denti e alimentazione. La crescita di denti sani dipende molto dalla dieta. I denti da latte del vostro bambino si sono formati durante le gravidanza, influenzati dalla vostra dieta. Dopo la nascita, molto si può fare per garantire ai denti permanenti di svilupparsi e crescere sani e forti.

Leggi tuttoIgiene orale: costruiamo un libro – spazzolino

Igiene orale: costruiamo un libro – spazzolino. Questo progetto, estremamente semplice da realizzare, può essere se fatto a scuola un bel lavoretto da portare a casa per favorire la partecipazione della famiglia all’educazione all’igiene orale dei bambini. E’ indicato per i bambini che sanno leggere, ed è anche una bella decorazione per lo specchio del bagno e un simpatico promemoria per tutti anche da realizzare in famiglia dopo aver lavorato al tema denti ed igiene orale.

Leggi tuttoIgiene orale – pittura con lo spazzolino da denti

Igiene orale – pittura con lo spazzolino da denti. Questa attività molto semplice può essere proposta anche ai bambini molto piccoli. Oltre a migliorare le abilità manuali in relazione alla gestione dello spazzolino da denti, crea l’immagine di un dente ingiallito che, grazie allo spazzolamento, diventa bianco.

Leggi tuttoIgiene orale – lavare una sagoma di dente di carta plastificata

Igiene orale – lavare una sagoma di dente di carta plastificata. Bellissima attività proponibile anche ai bambini piccoli, nella versione “gioco d’acqua” , o nella versione “a secco”.

Leggi tuttoIgiene orale: un modello di denti realizzato con bicchierini di plastica

Igiene orale: un modello di denti realizzato con bicchierini di plastica. Il progetto di costruzione del modello non è adatto ai bambini, soprattutto perchè ritagliare i bicchierini richiede una certa forza, e per realizzare un modello impermeabile e resistente all’acqua, l’uso della colla a caldo è necessario. I bambini possono comunque partecipare ritagliando le strisce di panno, legando i bicchierini tra loro, riempendoli con la carta di recupero. Naturalmente l’uso del modello è invece tutto loro… Il modello può servire ad esercitarsi non solo sull’uso dello spazzolino, ma anche del filo interdentale.

Leggi tuttoIgiene orale: modello realizzato coi cartoni delle uova

Igiene orale: modello realizzato coi cartoni delle uova. Questo modello può essere realizzato anche dai bambini, una volta ritagliato il cartone. E’ indicato per imparare a gestire il filo interdentale, e per nominare i denti, ma non può essere bagnato.

Leggi tuttoI cinque sensi materiale didattico per la prima classe

I cinque sensi materiale didattico per la prima classe – Questo argomento in prima classe non costituirà oggetto di una particolare lezione, ma prenderemo spunto dalle molte occasione che ci si presenteranno durante il nostro lavoro quotidiano, e soprattutto dalla compilazione di alcune schede che predisporremo per i bambini.

Leggi tuttoDettati ortografici – Il corpo umano e la salute

Dettati ortografici – Il corpo umano e la salute – una collezione di dettati ortografici, di autori vari, per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoDettati ortografici sui cinque sensi

Dettati ortografici sui cinque sensi – una raccolta di dettati ortografici, di autori vari, per bambini della scuola primaria. Difficoltà ortografiche miste.

Leggi tutto