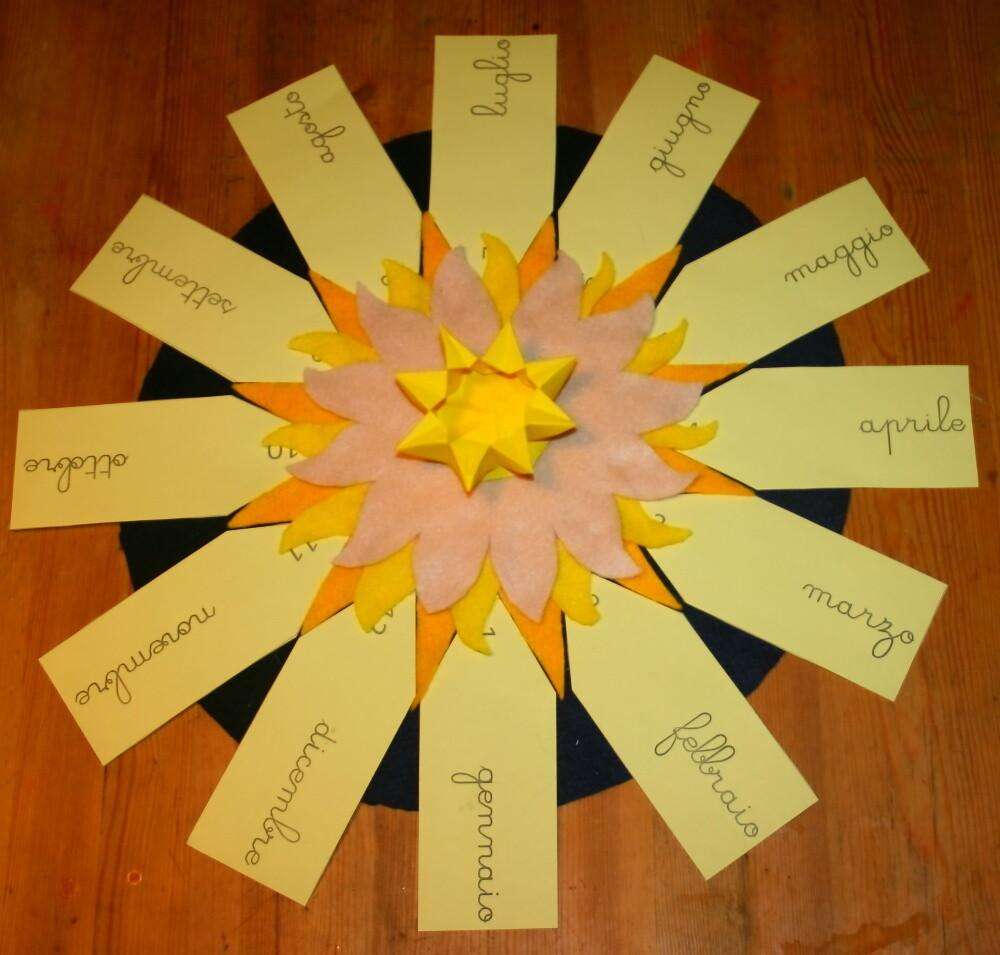

Il vassoio del sole Montessori per lo studio della storia, della geografia, della biologia e per festeggiare il compleanno dei bambini. Vassoio del sole Come […]

Leggi tuttoCategoria: STORIA

Storia delle armi dalla clava a oggi

La storia delle armi per bambini della primaria con testi e immagini che possono essere d’aiuto per preparare carte delle nomenclature, linee del tempo ed […]

Leggi tuttoGuest tutorial preistorico – Idee per una sensory tub

…idee per realizzare delle sensory tubs preistoriche che, seguendo i corretti principi scientifici, riproducono uno scavo archeologico in forma di gioco didattico…

Leggi tutto