Nomi di genere maschile e femminile: esercizi per la classe quarta, pronti per il download e la stampa in formato pdf. I nomi di persona, […]

Leggi tuttoCategoria: grammatica

Psicogrammatica Montessori: nomi astratti e concreti

Psicogrammatica Montessori: nomi astratti e concreti. Presentazioni (varie versioni) ed esercizi per bambini della scuola primaria, coi cartellini pronti per il download e la stampa.

Leggi tuttoPsicogrammatica Montessori: nomi comuni e nomi propri

Psicogrammatica Montessori: nomi comuni e nomi propri. Presentazioni (varie versioni) ed esercizi per bambini della scuola primaria, coi cartellini pronti per il download e la stampa.

Leggi tuttoINTERIEZIONI Psicogrammatica Montessori scatola grammaticale VIII (cartellini)

Psicogrammatica Montessori: scatola grammaticale VII con la presentazione del materiale di lavoro e tutti i cartellini di riempimento pronti per il download e la stampa. Con questa scatola i bambini approfondiscono lo studio dell’interiezione.

Leggi tutto- analisi grammaticale Montessori

- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- costruire i materiali Montessori

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- grammatica

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicogrammatica Montessori

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Psicogrammatica Montessori: scatola grammaticale VII (cartellini)

Psicogrammatica Montessori: scatola grammaticale VII con la presentazione del materiale di lavoro e tutti i cartellini di riempimento pronti per il download e la stampa. Con questa scatola i bambini approfondiscono lo studio della congiunzione.

Leggi tutto- analisi grammaticale Montessori

- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- costruire i materiali Montessori

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- grammatica

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicogrammatica Montessori

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Psicogrammatica Montessori: scatola grammaticale VI (cartellini) PRONOMI

Psicogrammatica Montessori: scatola grammaticale VI con la presentazione del materiale di lavoro e tutti i cartellini di riempimento pronti per il download e la stampa. Con questa scatola i bambini approfondiscono lo studio del pronome.

Leggi tuttoPsicogrammatica Montessori: scatola grammaticale V (cartellini)

Psicogrammatica Montessori: scatola grammaticale V idee per le presentazioni e gli esercizi, e i cartellini di riempimento pronti per il download e la stampa. Con questa scatola i bambini approfondiscono lo studio dell’avverbio.

Leggi tutto- analisi grammaticale Montessori

- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- costruire i materiali Montessori

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- grammatica

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicogrammatica Montessori

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Psicogrammatica Montessori: scatola grammaticale IV (cartellini) PREPOSIZIONE

Psicogrammatica Montessori: scatola grammaticale IV – presentazione del materiale, e i cartellini di riempimento pronti per il download e la stampa. Con questa scatola i bambini approfondiscono lo studio della preposizione.

Leggi tuttoPsicogrammatica Montessori SCATOLA GRAMMATICALE III (cartellini)

Psicogrammatica Montessori: scatola grammaticale III – presentazione del materiale, e i cartellini di riempimento pronti per il download e la stampa. Con questa scatola i bambini approfondiscono lo studio del verbo in relazione al nome, all’articolo e all’aggettivo.

Leggi tuttoPsicogrammatica Montessori: scatola grammaticale II AGGETTIVI

Psicogrammatica Montessori: scatola grammaticale II – presentazione del materiale, e i cartellini di riempimento pronti per il download e la stampa. Con questa scatola i bambini approfondiscono lo studio dell’aggettivo in relazione al nome e all’articolo.

Leggi tutto- analisi grammaticale Montessori

- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- costruire i materiali Montessori

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- grammatica

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicogrammatica Montessori

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Comandi sui nomi LE CHIAMATE

Comandi sui nomi: le chiamate. Nell’articolo puoi trovare esempi di presentazione e d’uso, e il materiale pronto per il download e la stampa. Questi cartellini dei comandi sono utilizzati in relazione al lavoro con la scatola grammaticale I (nome e articolo).

Leggi tuttoIntroduzione alle parti del discorso e simboli grammaticali

In questo articolo affrontiamo la presentazione delle funzioni delle parole in abbinamento ai simboli grammaticali. Nella prima parte ci sono esempi di esercizi per la Casa dei bambini, di seguito un esempio di presentazione per la scuola primaria. Dopo questa panoramica, nei prossimi articoli della Guida Didattica pubblicherò i materiali stampabili per ogni parte del discorso e presentazioni più dettagliate.

Leggi tuttoPerchè si insegna la grammatica?

Perché si insegna la grammatica? L’obiettivo dello studio della grammatica, nella scuola primaria, è quello di arricchire il linguaggio del bambino, sviluppare l’arte della comunicazione e stimolare il suo interesse verso la lingua, per soddisfare il suo bisogno di inserirsi in modo sempre più pieno nella società. Lo studio della grammatica lo aiuta a prendere coscienza degli aspetti della lingua che già conosce, in particolare l’ordine, la struttura e la composizione .

Leggi tuttoIL PAESE DI GRAMMATICA racconto e schede didattiche

Ho elaborato questo materiale prendendo spunto da un classico della letteratura americana per l’infanzia usato per presentare le nove parti del discorso: “Grammar Land” di M. L. Nesbitt 1878, adattandolo alla grammatica italiana e modificando gli elementi un po’ troppo datati per i bambini di oggi. La storia si svolge nell’aula di tribunale del Paese di Grammatica, davanti al Giudice di Grammatica e ai suoi due assistenti, l’avvocato Analisi e il dottor Sintassi. In caso di necessità interviene la Critica, che è la polizia del luogo. Poichè gli abitanti del paese non riescono a vivere in armonia, vengono convocati uno ad uno, e alle riunioni partecipano anche i bambini della Contea degli Studenti, che offrono quando occorre il loro aiuto.

Leggi tutto- analisi grammaticale Montessori

- classe 3a

- classe 4a

- classe 5a

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- grammatica

- grammatica Waldorf

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- GUIDA DIDATTICA WALDORF

- italiano

- LINGUAGGIO

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- psicogrammatica Montessori

- racconti

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

IL NOME ALTERATO esercizi per la classe quinta

IL NOME ALTERATO esercizi per la classe quinta della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoNOMI PRIMITIVI DERIVATI COLLETTIVI COMPOSTI

NOMI PRIMITIVI DERIVATI COLLETTIVI COMPOSTI esercizi per la classe quinta della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoVERBI RIFLESSIVI esercizi per la quinta classe

VERBI RIFLESSIVI esercizi per la quinta classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoFORMA ATTIVA PASSIVA E RIFLESSIVA esercizi per la quinta classe

FORMA ATTIVA PASSIVA E RIFLESSIVA esercizi per la quinta classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAGGETTIVO E PRONOME INTERROGATIVO esercizi

AGGETTIVO E PRONOME INTERROGATIVO esercizi per la classe quinta della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoPRONOME RELATIVO esercizi per la classe quinta

PRONOME RELATIVO esercizi per la classe quinta della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoNumero singolare e plurale del nome esercizi

Numero singolare e plurale del nome esercizi per la classe quinta della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAGGETTIVI ALTERATI esercizi per la quinta classe

AGGETTIVI ALTERATI esercizi per la quinta classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoARTICOLO esercizi per la classe quinta

ARTICOLO esercizi per la classe quinta della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAGGETTIVO QUALIFICATIVO E I SUOI GRADI esercizi

AGGETTIVO QUALIFICATIVO E I SUOI GRADI esercizi per la classe quinta della scuola primaria scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoGIOCO GRAMMATICALE SUL NOME per la classe quarta

GIOCO GRAMMATICALE SUL NOME per la classe quarta della scuola primaria su nomi comuni, propri, primitivi, derivati, alterati, maschili, femminili, singolari, plurali e collettivi. Il gioco può essere preparato agevolmente a mano, ma se preferite ho preparato una versione pronta, scaricabile e stampabile gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoFRASE PAROLA SILLABA LETTERA esercizi per la classe quarta

FRASE PAROLA SILLABA LETTERA esercizi per la classe quarta della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf

Leggi tuttoIL NUMERO DEI NOMI esercizi per la classe quarta

IL NUMERO DEI NOMI esercizi per la classe quarta della scuola primaria scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoIL GENERE DEL NOME ESERCIZI PER LA QUARTA CLASSE

IL GENERE DEL NOME ESERCIZI PER LA QUARTA CLASSE Una raccolta di esercizi per la quarta classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoIL NOME esercizi per la quarta classe

IL NOME esercizi per la quarta classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoIL VERBO esercizi per la classe terza

IL VERBO esercizi per la classe terza della scuola primaria.

Leggi tuttoIL NOME esercizi per la classe terza

IL NOME esercizi per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

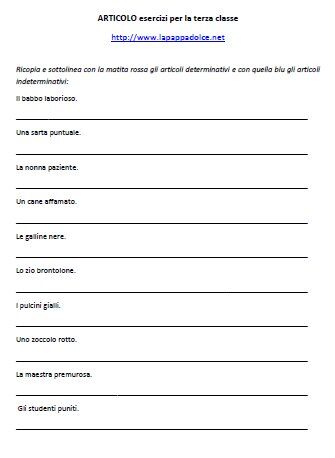

Leggi tuttoARTICOLO esercizi per la terza classe

ARTICOLO esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAggettivo numerale esercizi per la terza classe

Aggettivo numerale esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAggettivo dimostrativo esercizi per la terza classe

Aggettivo dimostrativo esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabile e stampabile gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAggettivo possessivo esercizi per la terza classe

Aggettivo possessivo esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoSingolare e plurale esercizi per la classe terza

Singolare e plurale esercizi per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoGradi dell’aggettivo qualificativo esercizi per la terza classe

Gradi dell’aggettivo qualificativo esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAggettivo qualificativo esercizi per la classe terza

Aggettivo qualificativo esercizi per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoEsercizi ortografici per la classe terza

Esercizi ortografici per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente, in formato pdf.

Leggi tuttoRacconto per presentare la grammatica Misbrigo, Preciso e Giulivo

Racconto per presentare la grammatica Misbrigo, Preciso e GiulivoUn racconto per introdurre nome, verbo ed aggettivo, molto utilizzato nelle scuole steineriane. Misbrigo è il verbo, Preciso il nome e infine Giulivo l’aggettivo…

Leggi tutto