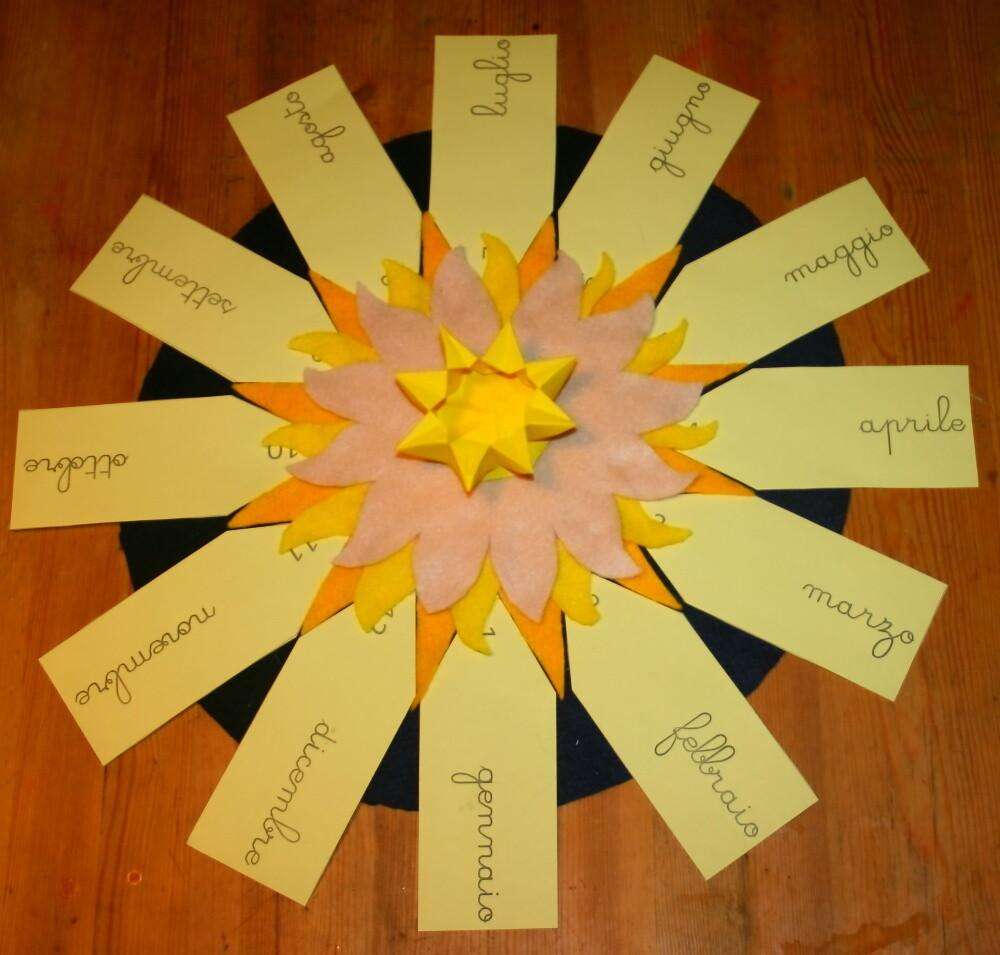

Il vassoio del sole Montessori per lo studio della storia, della geografia, della biologia e per festeggiare il compleanno dei bambini. Vassoio del sole Come […]

Leggi tuttoTag: biologia

Introduzione alla biologia per la terza classe

Introduzione alla biologia per la terza classe – lezioni pronte, esperimenti e materiale vario sulle meraviglie della vita. Tra le discipline che più possono interessare […]

Leggi tuttoLA GERMINAZIONE tavole e schede

LA GERMINAZIONE tavole e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoIL FIORE E LA FECONDAZIONE tavole e schede

IL FIORE E LA FECONDAZIONE tavole e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoFUNGHI tavole riassuntive e schede

FUNGHI tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoEsperimenti scientifici per bambini – Il formicaio in vaso

Esperimenti scientifici per bambini – Il formicaio in vaso. Un bellissimo esperimento adatto a bambini della scuola d’infanzia e primaria.

Leggi tuttoEsperimenti scientifici per bambini – Coloriamo le margherite

Esperimenti scientifici per bambini – Coloriamo le margherite. Come si muove l’acqua attraverso le piante?

Leggi tuttoEsperimenti scientifici per bambini – Studiare i moscerini della frutta

Esperimenti scientifici per bambini – Studiare i moscerini della frutta. Per osservare la vita dei moscerini è sufficiente procurarsi una fetta di mela, un imbuto, della carta normale e da cucina, e un elastico.

Leggi tutto