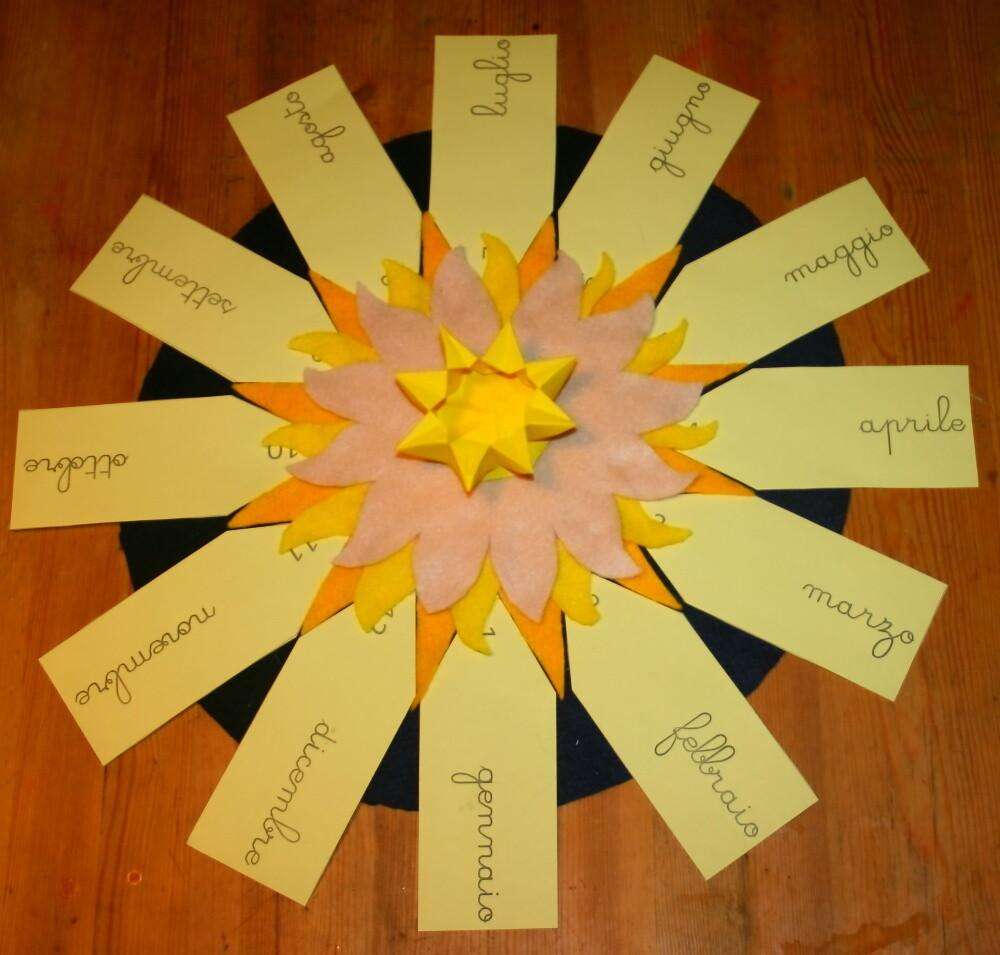

Il vassoio del sole Montessori per lo studio della storia, della geografia, della biologia e per festeggiare il compleanno dei bambini. Vassoio del sole Come […]

Leggi tuttoTag: storia

Storia delle armi dalla clava a oggi

La storia delle armi per bambini della primaria con testi e immagini che possono essere d’aiuto per preparare carte delle nomenclature, linee del tempo ed […]

Leggi tuttoIL FEUDALESIMO dettati ortografici e letture

IL FEUDALESIMO dettati ortografici e letture, di autori vari, per bambini della scuola d’infanzia.

Leggi tuttoCARLO MAGNO dettati ortografici e letture

CARLO MAGNO dettati ortografici e letture, di autori vari, per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoREGNI ROMANO BARBARICI dettati ortografici e letture

REGNI ROMANO – BARBARICI dettati ortografici e letture di autori vari, per bambini della scuola primaria: Vandali, Ostrogoti, Visigoti, Eruli, Bizantini e Longobardi; Odoacre, Teodorico, Genserico, Teodolinda, Rotari, ecc…

Leggi tuttoESPANSIONE E CIVILTÀ DEGLI ARABI dettati ortografici e letture

ESPANSIONE E CIVILTÀ DEGLI ARABI dettati ortografici e letture di autori vari, per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoLa leggenda di Attila e Leone I in recita

La leggenda di Attila e Leone I in recita – Questa leggenda misteriosa nella sua semplicità, ha ispirato molti artisti che la hanno immortalata su tela e nel marmo: tra queste opere è celebre l’affresco di Raffaello in Vaticano.

Leggi tuttoPoesie e filastrocche – Storia

Poesie e filastrocche – Storia. Una raccolta di poesie e filastrocche su argomenti storici, di autori vari, per la scuola primaria.

Leggi tuttoIntuizione del passato

Intuizione del passato per la preparazione allo studio della Storia per bambini della scuola primaria, secondo il metodo globale.

Leggi tutto