Che vista! Un esperimento scientifico per bambini della scuola d’infanzia e primaria per spiegare la riflessione della luce. Che vista!Scopo Sfruttare le proprietà di riflessione […]

Leggi tuttoCategoria: classe 3a

Esperimento scientifico – Immagini invertite

Esperimento scientifico – Immagini invertite Scopo Dimostrare la rifrazione della luce. Età Dai 6 anni. Materiali Bicchiereacquacartapenna o pennarello nero o matita. Note di sicurezza […]

Leggi tuttoPerchè il cielo è azzurro

Perchè il cielo è azzurro: un semplice esperimento scientifico per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Scopo dell’esperimento Dimostrare che il cielo è azzurro perché […]

Leggi tuttoI SUINI: dettati ortografici e letture

I SUINI: dettati ortografici e letture per bambini della scuola primaria. Il cinghiale Occhio vivace, garretti asciutti, dorso agile, trotto veloce e nervoso, cotenna spessa […]

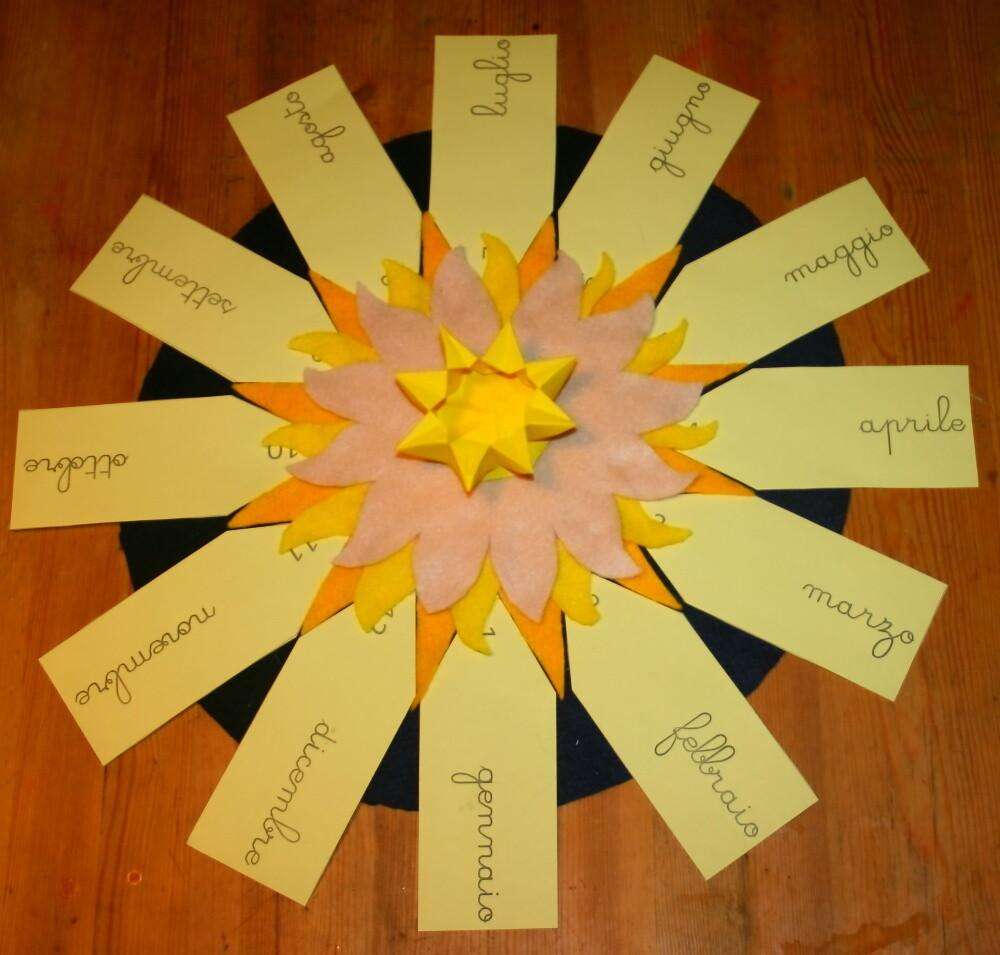

Leggi tuttoIl vassoio del sole Montessori

Il vassoio del sole Montessori per lo studio della storia, della geografia, della biologia e per festeggiare il compleanno dei bambini. Vassoio del sole Come […]

Leggi tuttoForme contrastanti di terra e acqua Montessori – Geografia

Forme contrastanti di terra e acqua Montessori: presentazioni, esercizi, istruzioni per il modellaggio con la creta e tutto il materiale stampabile pronto per bambini della […]

Leggi tuttoNomenclature delle forme dell’acqua (idrosfera)

Nomenclature delle forme dell’acqua (idrosfera) per la scuola primaria, pronte per la stampa. Le nomenclature classificate per la Geografia, nella scuola primaria, sono un materiale vastissimo. […]

Leggi tuttoNomenclature delle forme della terra (litosfera)

Nomenclature delle forme della terra (litosfera) per la scuola primaria, pronte per la stampa. Le nomenclature classificate per la Geografia, nella scuola primaria, sono un […]

Leggi tuttoIL POLO NORD: dettati ortografici, letture e altro materiale didattico

IL POLO NORD: dettati ortografici, letture e altro materiale didattico per bambini della scuola primaria. IL POLO NORD: La costruzione di un igloo Lavorando con […]

Leggi tuttoMatematica Montessori LE TAVOLE DELLA DIVISIONE

Matematica Montessori LE TAVOLE DELLA DIVISIONE scaricabili e stampabili in formato pdf con presentazioni ed esercizi per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Le tavole […]

Leggi tuttoPerle colorate Montessori: altre attività coi quadrati e i cubi dei numeri

Perle colorate Montessori: altre attività coi quadrati e i cubi dei numeri per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Le perle fotografate nelle presentazioni sono […]

Leggi tuttoTavola forata Montessori per la memorizzazione della divisione

Tavola forata Montessori per la memorizzazione della divisione. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Per le presentazioni che seguono ho fotografato il materiale prodotto […]

Leggi tuttoCesto dei solidi geometrici Montessori

Cesto dei solidi geometrici Montessori – Con la cesta dei solidi geometrici si introducono nuovi vocaboli, incoraggiando al contempo l’esplorazione tattile e l’esperienza pratica. Il cesto comprende dieci forme: cubo,sfera, cono, cilindro, parallelepipedo,prisma triangolare, ovoidale, ellissoide, piramide a base triangolare, piramide a base quadrata.

Leggi tuttoTavola forata Montessori per la memorizzazione della moltiplicazione

Tavola forata Montessori per la memorizzazione della moltiplicazione. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Lo scopo di questo materiale è la memorizzazione del risultato […]

Leggi tuttoComplemento di tempo col metodo Montessori

Complemento di tempo col metodo Montessori. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria e frasi col complemento di tempo. Per l’insegnante: il complemento di tempo […]

Leggi tuttoIl complemento di mezzo e strumento col metodo Montessori

Il complemento di mezzo e strumento col metodo Montessori: presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Per l’insegnante: il complemento di mezzo e strumento indica […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: il complemento di compagnia e unione

Il complemento di compagnia e unione col metodo Montessori. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. ___________________Il complemento di compagnia e unione Presentazione al primo […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori pronomi personali complemento

Analisi logica Montessori pronomi personali complemento. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Il prerequisito per questa attività è che i bambini abbiano lavorato con […]

Leggi tuttoIl complemento di termine col metodo Montessori

Il complemento di termine col metodo Montessori. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Il complemento di termine col metodo MontessoriPresentazione al primo livello Materiale:– […]

Leggi tuttoIl soggetto sottinteso col metodo Montessori

Il soggetto sottinteso col metodo Montessori. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Per l’insegnante: il soggetto si definisce sottinteso quando non è espresso […]

Leggi tuttoI complementi indiretti col metodo Montessori – quinta presentazione

I complementi indiretti col metodo Montessori – quinta presentazione. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– strisce di carta bianca– penna nera dalla scatola […]

Leggi tuttoANALISI LOGICA – materiale stampabile e stella logica Montessori

ANALISI LOGICA – materiale stampabile e stella logica Montessori, per conoscere i complementi indiretti e analizzare la frase semplice e complessa. Scatola C1a per l’analisi […]

Leggi tutto- analisi del periodo Montessori

- analisi logica Montessori

- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- classe 4a

- classe 5a

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicogrammatica Montessori

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Analisi logica Montessori: quarta presentazione dei complementi indiretti

Analisi logica Montessori: quarta presentazione dei complementi indiretti. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Analisi logica Montessori: quarta presentazione dei complementi indiretti Materiale:– […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: terza presentazione dei complementi indiretti

Analisi logica Montessori: terza presentazione dei complementi indiretti. Presentazioni ed esercizi per bambini ella scuola primaria. Analisi logica Montessori: terza presentazione dei complementi indiretti Materiale:– […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: seconda presentazione dei complementi indiretti

Analisi logica Montessori: seconda presentazione dei complementi indiretti. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– frasi preparate– Scatola per l’analisi logica Montessori B1c: […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: prima presentazione dei complementi indiretti

Analisi logica Montessori: prima presentazione dei complementi indiretti. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– Scatola per l’analisi logica Montessori B1a: Dalla scatola […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: scatola A3, tavola, tabella e questionario

Analisi logica Montessori: scatola A3, tavola, tabella e questionario. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiali:– matita– righello– fogli a righe– una raccolta […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: tabella A2 per la costruzione di frasi

Analisi logica Montessori: tabella A2 per la costruzione di frasi. Esercizi e presentazioni per bambini della scuola primaria. Materiali:– matita– righello– strisce di carta bianca– […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: tavola A2 per la costruzione di frasi

Analisi logica Montessori: tavola A2 per la costruzione di frasi. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiali:– tavola A2– strisce di carta bianca– […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: scatola A2 – domande e simboli ponte

Analisi logica Montessori: scatola A2 – domande e simboli ponte. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Analisi logica Montessori: scatola A2Materiale: – strisce di […]

Leggi tuttoAnalisi della lettura Montessori: tavola A1 e questionario

Analisi della lettura Montessori: tavola A1 e questionario. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Analisi della lettura Montessori – Materiale: – tavola A1– […]

Leggi tuttoAnalisi della lettura Montessori con la scatola A-1

Analisi della lettura Montessori con la scatola A-1. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiali: – strisce bianche di carta– penna nera– matita– scatola […]

Leggi tuttoAnalisi della lettura Montessori – ottavo caso: due soggetti, due predicati e due oggetti

Analisi della lettura Montessori – ottavo caso: due soggetti, due predicati e due oggetti. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– simboli dell’analisi […]

Leggi tuttoAnalisi della lettura Montessori – quinto caso: un soggetto un’azione e un oggetto

Analisi della lettura Montessori – terzo caso: un soggetto un’azione e un oggetto. Presentazioni ed esercizi per la scuola primaria. Materiali:– simboli per l’analisi logica: […]

Leggi tuttoAnalisi della lettura Montessori – Quarto caso: due soggetti e due predicati

Analisi della lettura Montessori – Quarto caso: due soggetti e due predicati. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– simboli dell’analisi logica: due […]

Leggi tuttoAnalisi della lettura Montessori – settimo caso: due o più soggetti, un’azione e due o più oggetti

Analisi della lettura Montessori – quinto caso: due o più soggetti, un’azione e due o più oggetti. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. […]

Leggi tuttoAnalisi della lettura Montessori – terzo caso: un soggetto e due azioni

Analisi della lettura Montessori – terzo caso: un soggetto e due azioni. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Analisi della lettura Montessori – […]

Leggi tuttoAnalisi della lettura Montessori secondo caso: due soggetti e un’azione

Analisi della lettura Montessori secondo caso: due soggetti e un’azione. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiali:– simboli per l’analisi logica: due cerchi […]

Leggi tuttoAnalisi della lettura Montessori – primo caso: un soggetto e un’azione

Analisi della lettura Montessori – primo caso: un soggetto e un’azione. Presentazione ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– simboli dell’analisi logica: un cerchio […]

Leggi tuttoEsperienza chiave per l’analisi della lettura Montessori

Esperienza chiave per l’analisi della lettura Montessori per bambini della scuola primaria. Materiali:– simboli dell’analisi logica: un cerchio grande nero muto, un cerchio rosso muto, […]

Leggi tutto