IL FIORE E LA FECONDAZIONE tavole e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoCategoria: nomenclature Montessori

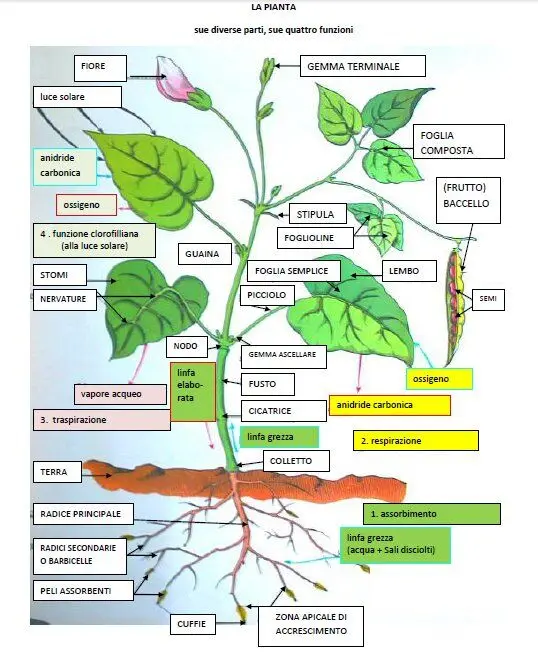

PARTI DELLA PIANTA tavole

PARTI DELLA PIANTA tavole pronte per la stampa e il download gratuito, in formato pdf, per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoALGHE tavole riassuntive e schede

ALGHE tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoLA CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE scheda riassuntiva

LA CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE scheda riassuntiva pronta per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoDisegni da colorare FIORI con scheda didattica e nomenclature Montessori

Disegni da colorare FIORI con scheda didattica per bambini della scuola primaria, anche stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoTavola con asticine dell’addizione e tavole di controllo stampabili

Tavola con asticine dell’addizione – tavole di controllo free download. Il lavoro necessario a calcolare qualsiasi addizione si incentra sempre intorno al 10. Le addizioni parziali dei gruppi possono rimanere al di sotto della decina, raggiungerla o superarla. Per completare l’esercizio col tavoliere delle asticine, si offre un materiale scritto che conduce il bambino alla memorizzazione necessaria per il calcolo rapido.

Leggi tuttoIl tavoliere delle asticine Montessori per l’addizione

Il tavoliere delle asticine Montessori per l’addizione – La tavola dell’addizione con le asticine serve a introdurre le addizioni oltre il dieci. Si tratta di un materiale che permette di studiare, analizzandoli nei loro particolari, i passaggi già esaminati attraverso il serpente dell’addizione.

Leggi tuttoGioco di lettura – Il tesoro dello gnomo Ghioffo

Gioco di lettura – Il tesoro dello gnomo Ghioffo – free download. Questo gioco di lettura, particolarmente in uso nelle scuole Montessori, è costituito da una serie di carte numerate. Ogni carta contiene un frammento di racconto e rimanda, spesso dovendo scegliere tra due possibilità diverse, ad un altro frammento, contenuto su una carta diversa.

Leggi tutto- classe 1a

- classe 2a

- dai 3 ai 6 anni

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- GUIDA DIDATTICA WALDORF

- italiano

- lettura e scrittura Montessori

- LINGUAGGIO

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- scrittura e lettura steineriana

- scrivere e leggere

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Il serpente dell’addizione Montessori

Il serpente dell’addizione è un esercizio che si può introdurre parallelamente a quello delle catene di 100 e delle catene di 1000, e che ha lo scopo di far eseguire quasi meccanicamente piccole addizioni di unità, introducendo i bambini al calcolo mentale.

Leggi tuttoCatene di perle Montessori TUTORIAL E DOWNLOAD

Catene di perle Montessori – tutorial e free download. Le catene di perle sono serie di barrette (di perle colorate per i numeri da 1 a 9) e di perle dorate per la decina, che rappresentano in forma lineare il quadrato ed il cubo di ogni numero. Coi bambini più piccoli si prestano ad esercizi legati al contare ed all’esplorazione del numero e del sistema decimale, coi più grandi supporta lo studio delle potenze e dell’algebra.

Leggi tutto- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- costruire i materiali Montessori

- dai 3 ai 6 anni

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- GIOCHI MONTESSORI

- giochi per contare

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- MATEMATICA

- matematica

- MATEMATICA MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicoaritmetica Montessori

- TUTORIAL

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Versione stampabile delle perle dorate Montessori

Versione stampabile delle perle dorate Montessori – Questo è il materiale delle perle dorate, potete trovare il tutorial per realizzarlo in proprio qui https://www.lapappadolce.net/il-materiale-montessori-delle-perle-dorate-presentazione/

Leggi tutto- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- costruire i materiali Montessori

- dai 3 ai 6 anni

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- GIOCHI MONTESSORI

- giochi per contare

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- MATEMATICA

- MATEMATICA MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicoaritmetica Montessori

- TUTORIAL

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

- unità decine centinaia

Perle colorate Montessori – download

Perle colorate Montessori – download. Queste sono le barrette di perle colorate Montessori.Trovi il tutorial per realizzarle qui. Soprattutto pensando alle insegnanti che sentono quanto la psicoartimetica Montessori potrebbe essere d’aiuto nella scuola, non solo per il sostegno, ho anche preparato del materiale “virtuale” stampabile.

Leggi tutto- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- costruire i materiali Montessori

- dai 3 ai 6 anni

- DOWNLOAD

- GIOCHI MONTESSORI

- giochi per contare

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- MATEMATICA MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicoaritmetica Montessori

- TUTORIAL

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Numeri e gettoni Montessori – come costruire il gioco in proprio

Numeri e gettoni Montessori – come costruire il gioco in proprio. Dopo il casellario dei fuselli e le aste numeriche abbiamo un terzo materiale, che consiste in dieci cartoncini separati, su ciascuno dei quali è scritto un numero: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, e 55 piccoli oggetti separati che possono essere gettoni colorati, giocattolini uguali, palline, monetine, tappi delle bottiglie di plastica, ecc…

Leggi tuttoAste numeriche Montessori – SOMME DI PROGRESSIONI ARITMETICHE

Aste numeriche Montessori – SOMME DI PROGRESSIONI ARITMETICHE. Come già accennato qui coi ragazzi più grandi, nello studio dell’algebra, possiamo tornare ad utilizzare un materiale che hanno conosciuto quando avevano circa 4 anni: le aste numeriche. Se non disponete del materiale, potete utilizzare queste aste da stampare, plastificare e ritagliare:

Leggi tuttoScala marrone e torre rosa: estensioni

I set della torre rosa e della scala marrone possono essere usati insieme per creare costruzioni sia verticali sia orizzontali. I bambini possono essere lasciati liberi di sperimentare, oppure si possono seguire ad esempio questi modelli.

Leggi tuttoI spy Halloween

I spy Halloween – si tratta di un gioco sensoriale che stimola la capacità visiva e l’attenzione, adatto anche ai bambini più piccoli, semplice ed economico da realizzare.

Leggi tuttoDinosauri – nomenclature Montessori

Sul tema dinosauri ho preparato queste carte delle nomenclature che includono le carte illustrate, i cartellini dei nomi, le carte con immagine e nome del dinosauro, e anche delle schede illustrate abbinate a schede con testo descrittivo.

Leggi tuttoMetodo Montessori: schede delle nomenclature per le difficoltà ortografiche CI

Metodo Montessori: schede delle nomenclature per le difficoltà ortografiche – CI. Esistono molte possibilità per favorire gli esercizi di autodettatura, una volta che il bambino è avviato alla scrittura ed alla lettura; una di queste possibilità può essere quella di preparargli delle schede illustrate (nomenclature Montessori), che possono anche fornire un aiuto all’arricchimento del lessico.

Leggi tuttoMetodo Montessori: schede delle nomenclature per le difficoltà ortografiche – CHI

Nomenclature Montessori per le difficoltà ortografiche: parole con CHI. Come già detto per le schede delle nomenclature per parole di tre lettere e per le schede delle nomeclature per parole di quattro lettere, una volta che il bambino ha fatto molti esercizi di composizione di parole per dettatura con l’alfabeto mobile, è pronto per gli esercizi di autodettatura, cioè per comporre autonomamente parole che egli stesso ha pensato, senza averle sentite dalla voce di altri.

Leggi tuttoIgiene orale – nomenclature Montessori – la struttura del dente

Igiene orale: schede delle nomenclature Montessori in tre parti, sulla struttura del dente. A corredo del progetto di insegnamento della corretta igiene orale ai bambini, ho preparato queste carte delle nomenclature in tre parti (illustrate con parola, solo illustrazione e solo parola) sulla struttura del dente.

Leggi tuttoCarte delle nomenclature per parole con consonanti doppie – Metodo Montessori

Carte delle nomenclature per parole con consonanti doppie – Metodo Montessori. Come già detto per le carte delle nomenclature per parole di tre lettere e per le carte delle nomeclature per parole di quattro lettere, una volta che il bambino ha fatto molti esercizi di composizione di parole per dettatura con l’alfabeto mobile, è pronto per gli esercizi di autodettatura, cioè per comporre autonomamente parole che egli stesso ha pensato, senza averle sentite dalla voce di altri.

Leggi tuttoMemory Italiano-Inglese

Memory Italiano-Inglese – Per preparare la lettura e la scrittura delle parole in Inglese ho preparato questo memory casalingo.

Leggi tuttoSchede per il riconoscimento delle erbe del prato

Schede per il riconoscimento delle erbe del prato – Ho realizzato tempo fa queste schede illustrate per il riconoscimento delle erbe selvatiche più comuni per una seconda classe, dopo aver lavorato coi dettati ortografici sulle erbe del prato, avviando anche le prime raccolte di erbe per la produzione di un erbario di classe.

Leggi tuttoMetodo Montessori – schede delle nomenclature per parole di quattro lettere

Metodo Montessori – schede delle nomenclature per parole di quattro lettere – Come già detto per le schede delle nomenclature per parole di tre lettere, una volta che il bambino ha fatto molti esercizi di composizione di parole per dettatura con l’alfabeto mobile, è pronto per gli esercizi di autodettatura, cioè per comporre autonomamente parole che egli stesso ha pensato, senza averle sentite dalla voce di altri.

Leggi tuttoCarte delle nomenclature Montessori per parole di tre lettere

Carte delle nomenclature Montessori per parole di tre lettere – una volta che il bambino ha fatto molti esercizi di composizione di parole per dettatura con l’alfabeto mobile, è pronto per gli esercizi di autodettatura, cioè per comporre autonomamente parole che egli stesso ha pensato, senza averle sentite dalla voce di altri.

Leggi tuttoDIVISIONE IN SILLABE – schede

DIVISIONE IN SILLABE – schede: i bambini hanno a disposizione in classe una scatola-schedario di esercizi vari per ogni materia, da scegliere liberamente, che è uno per tutti: abbiamo per cominciare uno schedario per la Matematica, uno per l’Italiano, uno per la Musica e uno per l’Inglese.

Leggi tutto