Nome dell’esercizio in inglese: filling a jug, carrying a jug, emptying a jug (a pitcher) Area: esercizi preliminari, presa a C delle dita Età: dai […]

Leggi tuttoCategoria: DOWNLOAD

Vita pratica Montessori: trasportare un secchio

Nome dell’esercizio in inglese: carrying a bucket Area: esercizi preliminari, presa a C della mano Età: dai 2 anni e mezzo Materiale: un secchio a […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: trasportare un vassoio o un cestino

Nome dell’esercizio in inglese: carrying a tray, carrying a basket Area: esercizi preliminari, pinza a cinque dita, presa a C delle dita Età: dai 2 […]

Leggi tuttoSedersi al tavolo e alzarsi

Nome dell’esercizio in inglese: sitting at the table Area: esercizi preliminari, grazia e cortesia, pinza a cinque dita Età: dai 2 anni e mezzo Materiale: […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: srotolare, arrotolare e trasportare un tappeto

Nome dell’esercizio in inglese: unrolling a mat, rolling a mat, carrying a mat (a rug) Area: esercizi preliminari, rotazione del polso, presa a C di […]

Leggi tuttoAlbum di vita pratica Montessori: introduzione

“La mano è quell’organo fine e complicato nella sua struttura, che permette all’intelligenza non solo di manifestarsi, ma di entrare in rapporti sociali con l’ambiente: […]

Leggi tuttoAlbum di vita pratica Montessori: tipi di presa della mano

Come spiegato qui, gli esercizi di vita pratica possono essere considerati come perfezionamento graduale di un dato movimento, attraverso l’utilizzo di materiale diversi. Questo vale, […]

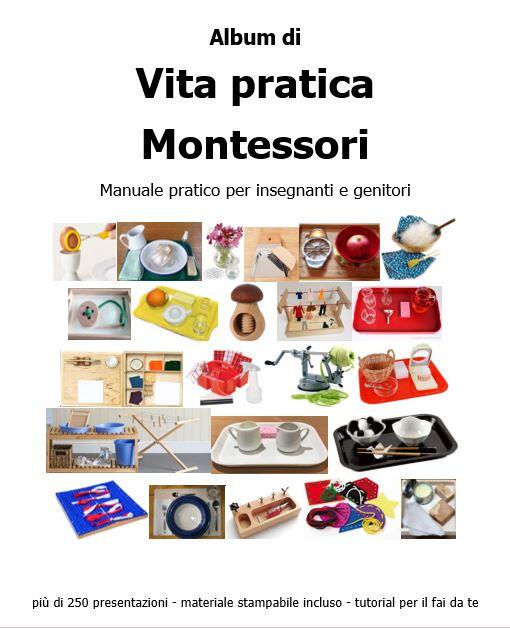

Leggi tuttoAlbum di vita pratica Montessori

Questo è il contenuto dell’Album: Sezioni del manuale Elenco degli esercizi e delle attività di vita pratica 1. Movimenti elementari ed esercizi preliminari Arrotolare e […]

Leggi tuttoLa ruota dei colori Montessori

Età dai 3 anni Materiale un vassoio contenente: Un tavolo e due sedie Il mio materiale pronto è disponibile per il download e la stampa […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: tagliare sulle linee

Età dai 3 anni Preparazione le strisce di carta possono essere stampate o disegnate a mano su cartoncini colorati. E’ consigliabile usare un colore diverso […]

Leggi tuttoProblemi ed esercizi vari sui poligoni per la classe quarta

Problemi ed esercizi vari sui poligoni per la classe quarta della scuola primaria. Esercizi (alla lavagna e sul quaderno)– Misura il lato di alcuni quadrati […]

Leggi tuttoNomi di genere maschile e femminile: esercizi per la classe quarta

Nomi di genere maschile e femminile: esercizi per la classe quarta, pronti per il download e la stampa in formato pdf. I nomi di persona, […]

Leggi tuttoEsercizi vari di geometria per la classe quarta

Esercizi vari di geometria per la classe quarta pronti per il download e la stampa in formato pdf: angoli, linee rette, curve, parallele, perpendicolari, segmenti, […]

Leggi tuttoIl vassoio del sole Montessori

Il vassoio del sole Montessori per lo studio della storia, della geografia, della biologia e per festeggiare il compleanno dei bambini. Vassoio del sole Come […]

Leggi tuttoIl braccialetto del racconto di Natale

Il braccialetto del racconto di Natale rappresenta, attraverso il colore delle sue perle, la storia della natività. Realizzarlo coi bambini è un lavoro molto piacevole […]

Leggi tutto- 1a settimana di avvento

- 2a settimana di avvento

- 3a settimana di avvento

- 4a settimana di avvento

- da 0 a 3 anni

- dai 3 ai 6 anni

- DOWNLOAD

- FESTE DELL'ANNO

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- LAVORETTI

- lavoretti per Natale

- Natale

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

- varie - manualità

- VITA PRATICA

Topponcino Montessori

Il topponcino Montessori: cos’è, come e quando si usa, perché usarlo, come realizzarlo in proprio facilmente e con poca spesa. photo credit La parola “topponcino” […]

Leggi tuttoForme contrastanti di terra e acqua Montessori – Geografia

Forme contrastanti di terra e acqua Montessori: presentazioni, esercizi, istruzioni per il modellaggio con la creta e tutto il materiale stampabile pronto per bambini della […]

Leggi tuttoNomenclature delle forme dell’acqua (idrosfera)

Nomenclature delle forme dell’acqua (idrosfera) per la scuola primaria, pronte per la stampa. Le nomenclature classificate per la Geografia, nella scuola primaria, sono un materiale vastissimo. […]

Leggi tuttoNomenclature delle forme della terra (litosfera)

Nomenclature delle forme della terra (litosfera) per la scuola primaria, pronte per la stampa. Le nomenclature classificate per la Geografia, nella scuola primaria, sono un […]

Leggi tuttoViventi e non viventi col metodo Montessori

Viventi e non viventi col metodo Montessori nell’ambito dello studio della Botanica e della Zoologia, con presentazioni e materiale stampabile pronto. Per le presentazioni e […]

Leggi tuttoIntroduzione alla Botanica

Introduzione alla Botanica col metodo Montessori, per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Presentazioni e il materiale pronto per la stampa. “Il fatto più interessante […]

Leggi tuttoCOCAI nomenclature pronte di qualità e oggetti di carta ispirati al metodo Montessori

COCAI nomenclature pronte di qualità e oggetti di carta ispirati al metodo Montessori. Sono molto contenta di presentarvi oggi la collaborazione tra Lapappadolce e Cocai design, […]

Leggi tuttoMatematica Montessori LE TAVOLE DELLA DIVISIONE

Matematica Montessori LE TAVOLE DELLA DIVISIONE scaricabili e stampabili in formato pdf con presentazioni ed esercizi per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Le tavole […]

Leggi tuttoCubi e catene di perle colorate Montessori presentazioni ed esercizi

Cubi e catene di perle colorate presentazioni ed esercizi. Le catene dello scaffale delle perle colorate si usano per dare ai bambini una rappresentazione concreta delle numerazioni […]

Leggi tuttoQuadrati e catene di perle colorate Montessori presentazioni ed esercizi

Quadrati e catene di perle colorate Montessori: presentazioni ed esercizi per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Le perle fotografate nelle presentazioni sono di Montessori […]

Leggi tuttoLo scaffale delle perle colorate Montessori: presentazione generale

Lo scaffale delle perle colorate Montessori: presentazione generale. In questo materiale troviamo i numeri da 1 a 9. A questi si aggiunge il quadrato del […]

Leggi tuttoLa catena del 1000 Montessori: presentazioni ed esercizi

La catena del 1000 Montessori: presentazioni ed esercizi per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Come spiegato meglio qui la catena del 1000 rappresenta la […]

Leggi tuttoLa catena del 100 Montessori: presentazioni ed esercizi

La catena del 100 Montessori: presentazioni ed esercizi per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Come già spiegato qui la catena del 100 mostra ai […]

Leggi tuttoTavola forata Montessori per la memorizzazione della divisione

Tavola forata Montessori per la memorizzazione della divisione. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Per le presentazioni che seguono ho fotografato il materiale prodotto […]

Leggi tuttoSpolette dei colori Montessori QUARTA SERIE

Spolette dei colori Montessori QUARTA SERIE. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola d’infanzia. Per costruire le spolette dei colori: Per la presentazione generale: La […]

Leggi tuttoSpolette dei colori Montessori TERZA SERIE

Spolette dei colori Montessori TERZA SERIE. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola d’infanzia. Per costruire le spolette dei colori: Per la presentazione generale: […]

Leggi tuttoSpolette dei colori Montessori SECONDA SERIE

Spolette dei colori Montessori SECONDA SERIE. Presentazioni ed esercizi per bambini del nido e della scuola d’infanzia. Per costruire le spolette dei colori: Per […]

Leggi tuttoSpolette dei colori Montessori PRIMA SERIE

Spolette dei colori Montessori PRIMA SERIE. Presentazioni ed esercizi per bambini del nido e della scuola d’infanzia. Per costruire le spolette dei colori: Per […]

Leggi tuttoTavola forata Montessori per la memorizzazione della moltiplicazione

Tavola forata Montessori per la memorizzazione della moltiplicazione. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Lo scopo di questo materiale è la memorizzazione del risultato […]

Leggi tuttoANALISI LOGICA – materiale stampabile e stella logica Montessori

ANALISI LOGICA – materiale stampabile e stella logica Montessori, per conoscere i complementi indiretti e analizzare la frase semplice e complessa. Scatola C1a per l’analisi […]

Leggi tutto- analisi del periodo Montessori

- analisi logica Montessori

- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- classe 4a

- classe 5a

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicogrammatica Montessori

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Analisi logica Montessori: quarta presentazione dei complementi indiretti

Analisi logica Montessori: quarta presentazione dei complementi indiretti. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Analisi logica Montessori: quarta presentazione dei complementi indiretti Materiale:– […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: terza presentazione dei complementi indiretti

Analisi logica Montessori: terza presentazione dei complementi indiretti. Presentazioni ed esercizi per bambini ella scuola primaria. Analisi logica Montessori: terza presentazione dei complementi indiretti Materiale:– […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: seconda presentazione dei complementi indiretti

Analisi logica Montessori: seconda presentazione dei complementi indiretti. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– frasi preparate– Scatola per l’analisi logica Montessori B1c: […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: prima presentazione dei complementi indiretti

Analisi logica Montessori: prima presentazione dei complementi indiretti. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– Scatola per l’analisi logica Montessori B1a: Dalla scatola […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: tabella A2 per la costruzione di frasi

Analisi logica Montessori: tabella A2 per la costruzione di frasi. Esercizi e presentazioni per bambini della scuola primaria. Materiali:– matita– righello– strisce di carta bianca– […]

Leggi tutto