“La mano è quell’organo fine e complicato nella sua struttura, che permette all’intelligenza non solo di manifestarsi, ma di entrare in rapporti sociali con l’ambiente: […]

Leggi tuttoCategoria: dai 3 ai 6 anni

Album di vita pratica Montessori: tipi di presa della mano

Come spiegato qui, gli esercizi di vita pratica possono essere considerati come perfezionamento graduale di un dato movimento, attraverso l’utilizzo di materiale diversi. Questo vale, […]

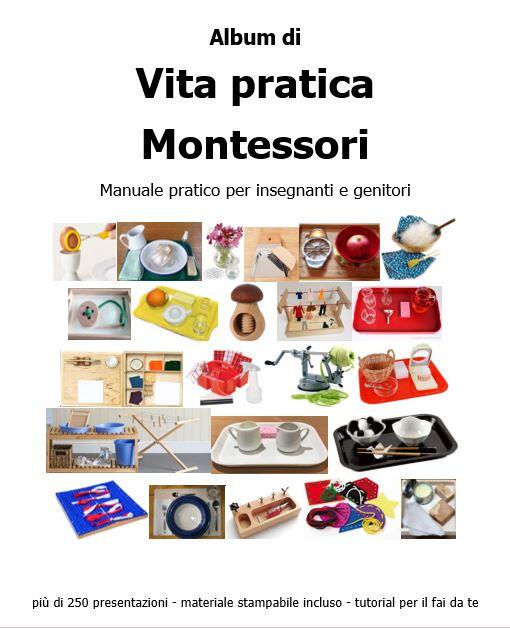

Leggi tuttoAlbum di vita pratica Montessori

Questo è il contenuto dell’Album: Sezioni del manuale Elenco degli esercizi e delle attività di vita pratica 1. Movimenti elementari ed esercizi preliminari Arrotolare e […]

Leggi tuttoLa ruota dei colori Montessori

Età dai 3 anni Materiale un vassoio contenente: Un tavolo e due sedie Il mio materiale pronto è disponibile per il download e la stampa […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: tagliare sulle linee

Età dai 3 anni Preparazione le strisce di carta possono essere stampate o disegnate a mano su cartoncini colorati. E’ consigliabile usare un colore diverso […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: usare correttamente le forbici

Età dai 2 anni e mezzo Materiale un vassoio contenente un paio di forbici a misura di bambino (predisporne di apposite per i bambini mancini), […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: piegare la stoffa

Materiale Un vassoio o una scatola quadrata con coperchio contenente 5 tovaglioli di cotone 25 x 25 cm, preparati con delle cuciture a contrasto che […]

Leggi tuttoGrazia e cortesia: il gioco dei complimenti

Vantaggi del gioco dei complimenti Insegna ai bambini come fare e ricevere complimenti; alimenta l’autostima; insegna ai bambini ad apprezzarsi a vicenda e lavorare insieme; […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: una candela che succhia l’acqua

Esperimento scientifico: una candela che succhia l’acqua. Scopo Dimostrare che la combustione consuma ossigeno. Età Dai 6 anni. Materiali Un piatto o un contenitore di […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: aceto e acciaio

Esperimento scientifico: aceto e acciaio. Scopo Questo esperimento mostra una reazione da ossidazione e la pressione dell’aria. Materiali Pagliette non saponateacetouna bottiglia di vetro trasparenteun […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: nevicata di talco

Esperimento scientifico: nevicata di talco. Scopo Dimostrare le proprietà della tensione superficiale dell’acqua. Età Dai 6 anni. Materiali Un vaso cilindrico pieno d’acquatalcodetersivo per i […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: pepe in fuga

Esperimento scientifico: pepe in fuga. Scopo Dimostrare la tensione superficiale. Età Dai 5 anni. Materiali Acquaun piatto fondopepe macinato (o altre spezie in polvere)detersivo liquido. […]

Leggi tuttoFacciamo il burro coi bambini

Facciamo il burro coi bambini. Scopo Conoscere i processi coinvolti nella produzione del burro. Età Dai 4 anni. Facciamo il burro coi bambiniMateriali . panna […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: legumi in crescita giorno per giorno

Esperimento scientifico: legumi in crescita giorno per giorno. Scopo Osservare germinazione e crescita di un fagiolo. Età Dai tre anni. Materiali Barattoli o vasetti di […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: insalata di germogli

Esperimento scientifico: insalata di germogli. Scopo Osservare la germinazione dei semi ed utilizzare i germogli a scopi alimentari. Età Dai 5 anni. Materiali Un barattolo […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: il seme di avocado

Esperimento scientifico: il seme di avocado. Scopo Osservare la germinazione del grosso seme dell’avocado. Età Dai 3 anni. Materiali Stuzzicadentiun bicchiere o un vasettocarta casacoltelloun […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: il dente di leone

Esperimento scientifico: il dente di leone. Scopo Usare gli steli del dente di leone per dimostrare l’osmosi e introdurre i concetti di idrofilo e idrofobo. […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: l’arcobaleno in una stanza

Esperimento scientifico: l’arcobaleno in una stanza. Scopo In questo esperimento rifrangiamo la luce del sole attraverso l’acqua. Età Dai 4 anni. Materiali Luce del soletorciacontenitore […]

Leggi tuttoPerché i tramonti sono rosso arancio e il cielo azzurro?

Perché i tramonti sono rosso arancio e il cielo azzurro? Scopo Dimostrare che la luce del sole si riflette urtando le molecole sospese nell’aria, il […]

Leggi tuttoPerchè i tramonti sono rosso arancio?

Perchè i tramonti sono rosso arancio? Un esperimento scientifico per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Scopo Dimostrare che i tramonti ci appaiono rosso-arancio a […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: eruzione vulcanica

Esperimento scientifico: eruzione vulcanica. Scopo Sfruttare la reazione chimica tra bicarbonato di sodio, albume d’uovo e aceto per simulare un’eruzione vulcanica. Età Dai 4 anni. […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: naso e lingua

Esperimento scientifico: naso e lingua Scopo Scoprire la stretta relazione che esiste tra olfatto e gusto. Età Dai cinque anni. Materiali Batuffoli di cotoneestratto profumato […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: onde sonore

Questa è una semplice dimostrazione che aiuta a chiarire che le onde sonore si propagano nell’aria. Età Dai 5 anni. Materiali Un contenitoreun foglio di […]

Leggi tuttoEsperimenti scientifici: un gong al cucchiaio

Esperimenti scientifici: un gong al cucchiaio . Scopo Questa è una semplice dimostrazione che aiuta a chiarire che il suono ha bisogno di qualcosa da […]

Leggi tuttoEsperimenti scientifici per bambini – OOBLECK

Esperimenti scientifici per bambini – OOBLECK. Un esempio di fluido non-newtoniano davvero economico e semplicissimo da ottenere è l’oobleck, una sospensione di amido di mais e acqua.

Leggi tutto- classi 1a-5a

- da 0 a 3 anni

- dai 3 ai 6 anni

- ESPERIMENTI E ATTIVITA' STEM

- ESPERIMENTI SCIENTIFICI

- GIOCHI MONTESSORI

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- materiali di consumo fai da te

- paste da gioco e play dough

- SCIENZE

- scienze: fisica e chimica

- SVILUPPO SENSORIALE

- TUTORIAL

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Esperimenti scientifici: raddoppia il capitale

Esperimenti scientifici: raddoppia il capitale. Scopo Osservare gli effetti della rifrazione della luce. Età Dai 5 anni. Materiali Un bicchiere trasparenteacquauna moneta da 2 centesimi […]

Leggi tuttoMani fredde – esperimenti scientifici per bambini

Mani fredde – esperimenti scientifici per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Mani freddeScopo Osservare come il senso del tatto e la capacità di presa […]

Leggi tuttoEsperimento scientifico: il senso del tatto è affidabile?

Esperimento scientifico: il senso del tatto è affidabile?Scopo Osservare come il senso del tatto può ingannarci quando percepisce le temperature. Materiali Tre identici contenitori di […]

Leggi tuttoPerchè il cielo è azzurro

Perchè il cielo è azzurro: un semplice esperimento scientifico per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Scopo dell’esperimento Dimostrare che il cielo è azzurro perché […]

Leggi tuttoIl vassoio del sole Montessori

Il vassoio del sole Montessori per lo studio della storia, della geografia, della biologia e per festeggiare il compleanno dei bambini. Vassoio del sole Come […]

Leggi tuttoIl braccialetto del racconto di Natale

Il braccialetto del racconto di Natale rappresenta, attraverso il colore delle sue perle, la storia della natività. Realizzarlo coi bambini è un lavoro molto piacevole […]

Leggi tutto- 1a settimana di avvento

- 2a settimana di avvento

- 3a settimana di avvento

- 4a settimana di avvento

- da 0 a 3 anni

- dai 3 ai 6 anni

- DOWNLOAD

- FESTE DELL'ANNO

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- LAVORETTI

- lavoretti per Natale

- Natale

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

- varie - manualità

- VITA PRATICA

Forme contrastanti di terra e acqua Montessori – Geografia

Forme contrastanti di terra e acqua Montessori: presentazioni, esercizi, istruzioni per il modellaggio con la creta e tutto il materiale stampabile pronto per bambini della […]

Leggi tuttoViventi e non viventi col metodo Montessori

Viventi e non viventi col metodo Montessori nell’ambito dello studio della Botanica e della Zoologia, con presentazioni e materiale stampabile pronto. Per le presentazioni e […]

Leggi tuttoI bambini e il cibo: strategie pratiche per l’educazione alimentare

I bambini e il cibo è un libro che fa parte della collana “Libri in tasca” di EPC Editore. In questa raccolta vengono pubblicati tascabili e ebook che trattano […]

Leggi tuttoIntroduzione alla Botanica

Introduzione alla Botanica col metodo Montessori, per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Presentazioni e il materiale pronto per la stampa. “Il fatto più interessante […]

Leggi tuttoCOCAI nomenclature pronte di qualità e oggetti di carta ispirati al metodo Montessori

COCAI nomenclature pronte di qualità e oggetti di carta ispirati al metodo Montessori. Sono molto contenta di presentarvi oggi la collaborazione tra Lapappadolce e Cocai design, […]

Leggi tuttoMatematica Montessori LE TAVOLE DELLA DIVISIONE

Matematica Montessori LE TAVOLE DELLA DIVISIONE scaricabili e stampabili in formato pdf con presentazioni ed esercizi per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Le tavole […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori LA TAVOLETTA DELL’APPARECCHIATURA

Vita pratica Montessori LA TAVOLETTA DELL’APPARECCHIATURA. Presentazione per bambini del nido e della scuola d’infanzia. La tavoletta può essere realizzata facilmente a casa, disegnando gli […]

Leggi tuttoGeografia col metodo Montessori L’INCASTRO DEGLI OCEANI

Geografia col metodo Montessori L’INCASTRO DEGLI OCEANI. Si tratta di un materiale di ispirazione montessoriana ma non tradizionale ideato e realizzato da Montessori3D, che si aggiunge […]

Leggi tuttoMontessori da zero a tre anni: avvita/svita

Montessori da zero a tre anni: avvita/svita. Un’attività di vita pratica Montessori che si focalizza sul movimento del polso e la pratica nell’avvitare e svitare viti e bulloni. […]

Leggi tutto