Esperimento scientifico – Immagini invertite Scopo Dimostrare la rifrazione della luce. Età Dai 6 anni. Materiali Bicchiereacquacartapenna o pennarello nero o matita. Note di sicurezza […]

Leggi tuttoCategoria: classe 4a

Perchè il cielo è azzurro

Perchè il cielo è azzurro: un semplice esperimento scientifico per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Scopo dell’esperimento Dimostrare che il cielo è azzurro perché […]

Leggi tuttoMateriale didattico sulla seconda guerra di indipendenza

Materiale didattico sulla seconda guerra di indipendenza: dettati ortografici, letture, poesie per bambini della scuola primaria. Astuzie di CavourAl principio della campagna del 1859, per […]

Leggi tuttoLeggende del Piemonte

Leggende del Piemonte per bambini della scuola primaria. Leggende del Piemonte – La leggenda di Maino della SpinettaDopo la battaglia di Marengo (1800), vinta da […]

Leggi tuttoProblemi ed esercizi vari sui poligoni per la classe quarta

Problemi ed esercizi vari sui poligoni per la classe quarta della scuola primaria. Esercizi (alla lavagna e sul quaderno)– Misura il lato di alcuni quadrati […]

Leggi tuttoEsercizi per la classificazione di triangoli e quadrilateri

Esercizi per la classificazione di triangoli e quadrilateri, adatti alla classe quarta della scuola primaria, con le schede e le strisce per la costruzione delle forme articolate pronte, scaricabili e stampabili in formato pdf.

Leggi tuttoNomi di genere maschile e femminile: esercizi per la classe quarta

Nomi di genere maschile e femminile: esercizi per la classe quarta, pronti per il download e la stampa in formato pdf. I nomi di persona, […]

Leggi tuttoEsercizi vari di geometria per la classe quarta

Esercizi vari di geometria per la classe quarta pronti per il download e la stampa in formato pdf: angoli, linee rette, curve, parallele, perpendicolari, segmenti, […]

Leggi tuttoI SUINI: dettati ortografici e letture

I SUINI: dettati ortografici e letture per bambini della scuola primaria. Il cinghiale Occhio vivace, garretti asciutti, dorso agile, trotto veloce e nervoso, cotenna spessa […]

Leggi tuttoIL POLO NORD: dettati ortografici, letture e altro materiale didattico

IL POLO NORD: dettati ortografici, letture e altro materiale didattico per bambini della scuola primaria. IL POLO NORD: La costruzione di un igloo Lavorando con […]

Leggi tuttoComplemento di tempo col metodo Montessori

Complemento di tempo col metodo Montessori. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria e frasi col complemento di tempo. Per l’insegnante: il complemento di tempo […]

Leggi tuttoIl complemento di mezzo e strumento col metodo Montessori

Il complemento di mezzo e strumento col metodo Montessori: presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Per l’insegnante: il complemento di mezzo e strumento indica […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: il complemento di compagnia e unione

Il complemento di compagnia e unione col metodo Montessori. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. ___________________Il complemento di compagnia e unione Presentazione al primo […]

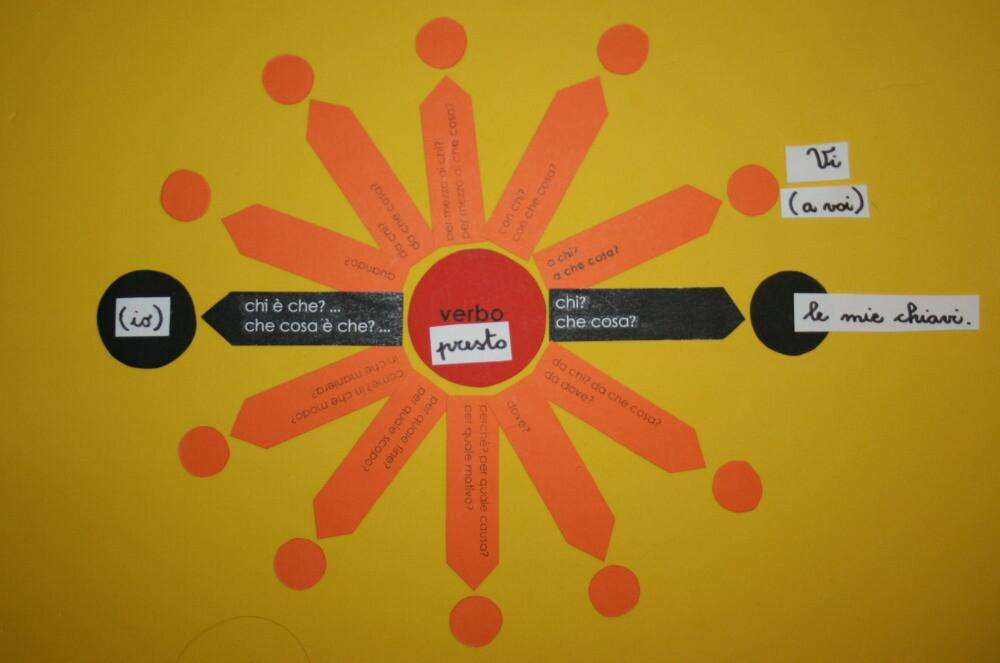

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori pronomi personali complemento

Analisi logica Montessori pronomi personali complemento. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Il prerequisito per questa attività è che i bambini abbiano lavorato con […]

Leggi tuttoIl complemento di termine col metodo Montessori

Il complemento di termine col metodo Montessori. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Il complemento di termine col metodo MontessoriPresentazione al primo livello Materiale:– […]

Leggi tuttoI complementi indiretti col metodo Montessori – quinta presentazione

I complementi indiretti col metodo Montessori – quinta presentazione. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– strisce di carta bianca– penna nera dalla scatola […]

Leggi tuttoANALISI LOGICA – materiale stampabile e stella logica Montessori

ANALISI LOGICA – materiale stampabile e stella logica Montessori, per conoscere i complementi indiretti e analizzare la frase semplice e complessa. Scatola C1a per l’analisi […]

Leggi tutto- analisi del periodo Montessori

- analisi logica Montessori

- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- classe 4a

- classe 5a

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicogrammatica Montessori

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Analisi logica Montessori: quarta presentazione dei complementi indiretti

Analisi logica Montessori: quarta presentazione dei complementi indiretti. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Analisi logica Montessori: quarta presentazione dei complementi indiretti Materiale:– […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: terza presentazione dei complementi indiretti

Analisi logica Montessori: terza presentazione dei complementi indiretti. Presentazioni ed esercizi per bambini ella scuola primaria. Analisi logica Montessori: terza presentazione dei complementi indiretti Materiale:– […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: seconda presentazione dei complementi indiretti

Analisi logica Montessori: seconda presentazione dei complementi indiretti. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– frasi preparate– Scatola per l’analisi logica Montessori B1c: […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: prima presentazione dei complementi indiretti

Analisi logica Montessori: prima presentazione dei complementi indiretti. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– Scatola per l’analisi logica Montessori B1a: Dalla scatola […]

Leggi tuttoL’analisi della proposizione e del periodo col metodo Montessori

L’analisi delle proposizione e del periodo col metodo Montessori si realizza con materiali che seguono lo stesso principio dei casellari usati per l’analisi grammaticale. Nelle presentazioni […]

Leggi tuttoEsperimenti scientifici per bambini: il palloncino-razzo

Esperimenti scientifici per bambini: il palloncino-razzo. Costruire un palloncino-razzo è molto semplice. Con questo esperimento metteremo a confronto un razzo ad aria con un razzo […]

Leggi tuttoEsperimenti scientifici per bambini: perchè dopo un po’ i palloncini a elio si sgonfiano?

Esperimenti scientifici per bambini: perchè dopo un po’ i palloncini a elio si sgonfiano? Probabilmente avrete notato che nel corso di un breve periodo di tempo, i […]

Leggi tuttoEsperimenti scientifici per bambini: palloncini a confronto

Esperimenti scientifici per bambini: palloncini a confronto. Materiali– bombola di elio– 4 palloncini– una bottiglia di plastica vuota senza tappo– un sacchetto di plastica e un […]

Leggi tuttoEsperimenti scientifici per bambini: volare coi palloncini a elio

Esperimenti scientifici per bambini: volare coi palloncini a elio. Immaginate di afferrare un grappolo di palloncini gonfiati con elio e volare verso il cielo. Di […]

Leggi tuttoEsperimenti scientifici per bambini – effetti della temperatura sui gas

Esperimenti scientifici per bambini – effetti della temperatura sui gas. Con questo esperimento vogliamo dimostrare che la temperatura influisce sulla densità, e che questo può influenzare […]

Leggi tuttoEsperimenti scientifici per bambini: portiamo un palloncino a elio in automobile

Esperimenti scientifici per bambini: portiamo un palloncino a elio in automobile. La prima legge della dinamica di Newton, detta anche principio d’inerzia o legge di Galileo […]

Leggi tuttoEsperimenti scientifici per bambini – palloncini a elio e legge di Archimede

Esperimenti scientifici per bambini – palloncini a elio e legge di Archimede. Il principio di Archimede afferma che “ogni corpo immerso parzialmente o completamente in […]

Leggi tuttoLa dimostrazione del teorema di Pitagora col metodo Montessori

La dimostrazione del teorema di Pitagora col metodo Montessori utilizzando le tre tavole. La dimostrazione del teorema di Pitagora col metodo Montessori Le neuroscienze ci […]

Leggi tuttoI MICROBI materiale didattico, dettati ortografici e letture

I MICROBI materiale didattico, dettati ortografici e letture per la scuola primaria.

Leggi tuttoCanzoncine a canone per la scuola primaria

Canzoncine a canone per la scuola primaria con testo, spartito sonoro stampabile e file mp3: La campana, La villanella e Fra Martino (canone ritmico).

Leggi tuttoRecite per bambini: Lo sposalizio del mare

Recite per bambini: Lo sposalizio del mare. Il giorno dell’Ascensione, la Repubblica di Venezia celebrava “lo sposalizio del mare”, rito che risaliva al tempo in cui il doge Orseolo II aveva conquistato la Dalmazia.

Leggi tuttoLa vera storia di Valentino: racconto dell’Emilia Romagna

La vera storia di Valentino: leggenda dell’Emilia Romagna per la scuola primaria.

Leggi tuttoLeggende della Liguria

Leggende della Liguria per la scuola primaria.

Leggi tuttoIl cavaliere e la mosca – racconto sul Medioevo

Il cavaliere e la mosca. Un uomo dei nostri giorni si trova trasportato al tempo dei cavalieri erranti, ed è costretto a fare un lungo viaggio con l’armatura addosso. Ed ecco quanto gli capita…

Leggi tuttoDettati ortografici, letture e poesie sulle MARCHE

Dettati ortografici, letture e poesie sulle MARCHE per la scuola primaria.

Leggi tuttoDettati ortografici, letture e poesie sulla TOSCANA

Dettati ortografici, letture e poesie sulla TOSCANA per la scuola primaria.

Leggi tuttoIL SISTEMA ENDOCRINO materiale didattico e letture

IL SISTEMA ENDOCRINO materiale didattico e letture per la scuola primaria.

Leggi tuttoL’alimentazione nel tempo

L’alimentazione nel tempo: dopo aver visto come mangiamo noi e quali siano i cibi in uso oggi, è naturale chiedersi “Ma prima di adesso, come e che cosa si mangiava?”. E noi, seguendo brevemente questa corsa nel tempo, avremo modo di tornare su argomenti già toccati, completeremo quanto è stato detto, riporteremo la conversazione sugli usi e abitudini dei tempi passati, amplieremo, in una parola, la conoscenza del mondo presente e passato.

Leggi tutto