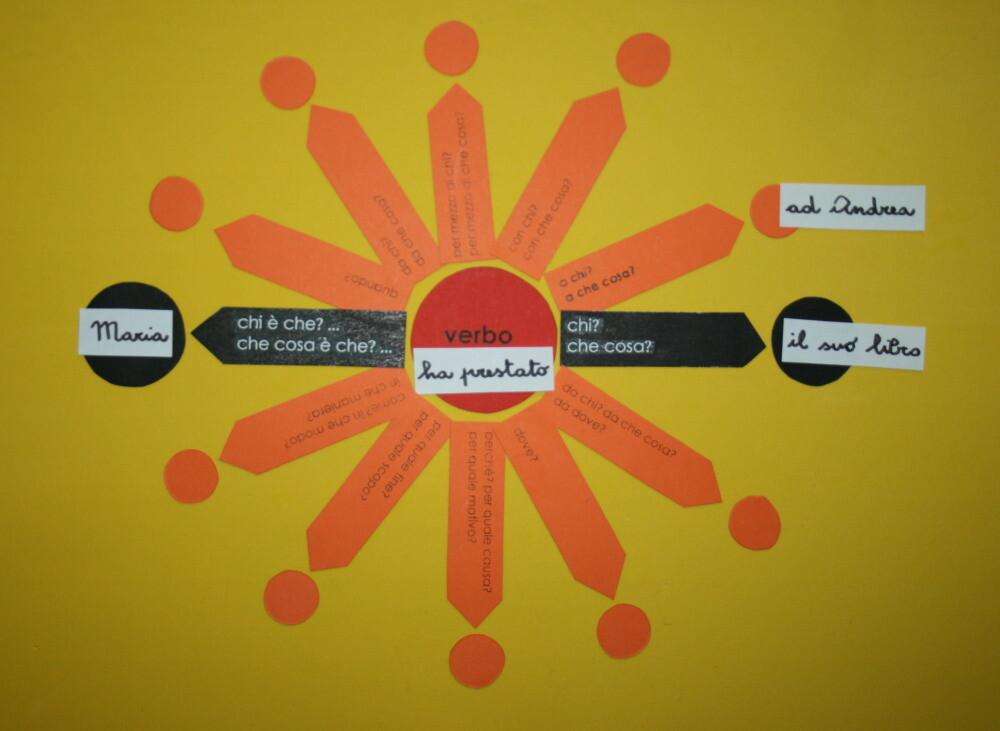

Il complemento di termine col metodo Montessori. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Il complemento di termine col metodo MontessoriPresentazione al primo livello Materiale:– […]

Leggi tuttoCategoria: classi 1a-5a

I complementi indiretti col metodo Montessori – quinta presentazione

I complementi indiretti col metodo Montessori – quinta presentazione. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– strisce di carta bianca– penna nera dalla scatola […]

Leggi tuttoL’analisi della proposizione e del periodo col metodo Montessori

L’analisi delle proposizione e del periodo col metodo Montessori si realizza con materiali che seguono lo stesso principio dei casellari usati per l’analisi grammaticale. Nelle presentazioni […]

Leggi tuttoIL CANE e il LUPO dettati ortografici e letture

IL CANE e il LUPO dettati ortografici e letture per bambini della scuola primaria. I canidi L’aspetto diverso dei vari cani ci dice che essi […]

Leggi tuttoLa croda rossa leggenda del Trentino Alto Adige

La croda rossa: leggenda del Trentino Alto Adige per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoIl chiodo di Sant’Ambrogio

Il chiodo di Sant’Ambrogio: leggenda della Lombardia per bambini della scuola primaria, per la lettura e il riassunto.

Leggi tuttoMartin Luther King

Il Martin Luther King Day si celebra negli USA il terzo lunedì di gennaio, un giorno vicino alla sua data di nascita. E’ una festività nazionale istituita per legge dal 1983, ma fu osservata da tutti gli Stati americani solo dal 1993. Per raccontare ai bambini la sua storia ho preparato una biografia e una serie di carte illustrate che possono essere utili durante il racconto, e un riassunto del discorso pronunciato a Washington nel 1963. Le immagini sono di pubblico dominio; tutte le fonti sono citate in fondo all’articolo.

Leggi tuttoL’ELEFANTE dettati ortografici e letture

In molti Paesi asiatici migliaia di giganteschi pachidermi, ridotti in cattività, passano l’esistenza al servizio dell’uomo. Testo per la dettatura, la lettura e il riassunto.

Leggi tuttoI RODITORI dettati ortografici poesie e letture

Dettati ortografici IL CASTORO – una raccolta di dettati ortografici, di autori vari, per bambini della scuola primaria. Difficoltà ortografiche miste.

Leggi tuttoSimboli grammaticali Montessori e definizioni: materiale stampabile per il PRIMO LIVELLO

Simboli grammaticali Montessori: materiale stampabile. Il materiale comprende: stencil dei simboli grammaticali, carte delle nomenclature per i simboli grammaticali, simboli grammaticali stampabili(grandi e piccoli), tabella delle parti del discorso, libro delle parti del discorso e cartellini dei titoli per le parti del discorso.

Leggi tuttoPsicogrammatica Montessori le lezioni e i comandi

Maria Montessori nel 1899 lavorò nella Scuola Magistrale Ortofrenica di Roma, incarico ottenuto in seguito a un suo corso tenuto sempre a Roma per i maestri della scuola pubblica. L’insegnamento della grammatica, allora, non fu completo e profondo come è potuto riuscire coi bambini normali, ma fu un insegnamento brillante: la grammatica era “vissuta”, e i bambini vi prendevano il più vivo interesse. Fu durante questa esperienza che nacquero i “comandi” e le “scatole grammaticali”.

Leggi tuttoLavoretti per la festa della mamma: altre 30 e più idee creative

Lavoretti per la festa della mamma: altre 30 e più idee creative. Una collezione di tutorial per realizzare coi bambini della scuola d’infanzia e primaria vari lavoretti e biglietti d’auguri per festeggiare la mamma… lavoretti per la festa della mamma realizzati con origami, pittura, paper cutting, progetti di riciclo di vari materiali, pop up, stampa, collage, mollette da bucato e altro ancora…

Leggi tuttoAcquarello steineriano la fioritura degli alberi da frutto

Acquarello steineriano – la fioritura degli alberi da frutto. Una proposta di lavoro sul tema “la fioritura degli alberi a inizio primavera”. L’esperienza procede rispettando una data sequenza di azioni, che porta il bambino a riflettere sulla condizione dell’albero in questa stagione.

Leggi tuttoAcquarello steineriano Le pratoline

Acquarello steineriano – Le pratoline: “Ogni filo d’erba che spunta è una risposta della terra a un raggio di sole…”. Tutorial per realizzare con i bambini una pittura ad acquarello secondo le indicazioni date nella scuola Waldorf.

Leggi tuttoLavoretti per Pasqua: uova decorate – 30 e più progetti

Lavoretti per Pasqua: uova decorate – 30 e più progetti. Una collezione di progetti sul tema “uovo di Pasqua” per la scuola d’infanzia e primaria: tecniche per tingere con ingredienti naturali, coi coloranti alimentari, uova trasformate in personaggi, in biglietti d’auguri, in decorazioni per la scuola e la casa; idee per la merenda, e molto altro…

Leggi tuttoHalloween 120 e più idee creative e lavoretti per Halloween

Una raccolta di 120 e più idee creative e lavoretti per Halloween: mollette pipistrello, decorazioni paurose, ragni e ragnatele, scheletri e fantasmi, giochi da stampare e giochi di gruppo per animare la festa, idee per merende a tema, streghe, cappelli, scope, gufi, tramezzini e dolci da paura, pozioni, zucche, lanterne e molto altro ancora…

Leggi tuttoNatale 60 e più modelli di stelle natalizie

Natale: 60 e più modelli di stelle natalizie. Una raccolta di tutorial e immagini da cui trarre ispirazione per realizzare stelle natalizie di carta, materiale riciclato, legno, cartone, perline, pasta e molto altro. Stelle per addobbare l’albero, per decorare le finestre, da regalare, da realizzare coi bambini…

Leggi tutto- 3a settimana di avvento

- 4a settimana di avvento

- albero di Natale

- ARTE IMMAGINE

- carta

- classi 1a-5a

- da 0 a 3 anni

- dai 3 ai 6 anni

- decorazioni natalizie

- FESTE DELL'ANNO

- Inverno

- lavoretti per Natale

- Natale

- raccolte di links a tema

- STAGIONI

- TUTORIAL

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

- varie - manualità

Recita su Cristoforo Colombo

Recita su Cristoforo Colombo per bambini della scuola primaria. La drammatizzazione può essere recitata fra i banchi. L’azione è sottolineata dallo storico, mentre tutti i diversi quadri che compongono la drammatizzazione saranno recitati da due ragazzi.

Leggi tuttoI CEREALI materiale didattico

I CEREALI materiale didattico vario, letture, dettati ortografici ecc…, di autori vari, per la scuola primaria. I cereali

I cereali sono per lo più graminacee che servono all’alimentazione dell’uomo e degli animali domestici, soprattutto se ridotti in farina. Ad essi appartengono il grano, l’avena, la segale, l’orzo, il riso, il granoturco, il miglio, il sorgo, ecc…

Leggi tuttoMateriale didattico sul 25 aprile

Materiale didattico sul 25 aprile – letture, racconti, poesie e filastrocche sul tema, di autori vari, per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoDettati ortografici – LA SCUOLA

Dettati ortografici – LA SCUOLA – una raccolta di dettati ortografici, di autori vari, per bambini della scuola primaria. Difficoltà ortografiche miste.

Leggi tuttoPULCINI GALLINE E GALLETTI: dettati ortografici e letture

Dettati ortografici PULCINI GALLINE E GALLETTI – una raccolta di dettati ortografici, di autori vari, per bambini della scuola primaria. Difficoltà ortografiche miste.

Leggi tuttoIL RICCIO: dettati ortografici e letture

Dettati ortografici IL RICCIO – una raccolta di dettati ortografici, di autori vari, per bambini della scuola primaria. Difficoltà ortografiche miste.

Leggi tuttoIL LOMBRICO: dettati ortografici e letture

Dettati ortografici – IL LOMBRICO- una raccolta di dettati ortografici, di autori vari, per bambini della scuola primaria. Difficoltà ortografiche miste.

Leggi tuttoANIMALI DELLO STAGNO E DEL FOSSO: dettati ortografici e letture

Dettati ortografici – animali dello stagno e del fosso – una raccolta di dettati ortografici, di autori vari, per bambini della scuola primaria. Difficoltà ortografiche miste.

Leggi tuttoIL LETARGO: dettati ortografici e letture

Dettati ortografici IL LETARGO – una raccolta di dettati ortografici, di autori vari, per bambini della scuola primaria. Difficoltà ortografiche miste.

Leggi tuttoLavoretti per bambini FIORI – 70 e più progetti

…lavoretti per bambini FIORI: una collezione di tutorial per realizzare coi bambini della scuola d’infanzia e primaria fiori per festeggiare la primavera e la festa della mamma…

Leggi tuttoI punti cardinali – dettati ortografici

I punti cardinali – dettati ortografici: una raccolta di dettati ortografici sui punti cardinali e l’orientamento, di autori vari, per la scuola primaria.

Leggi tuttolavoretti per l’autunno: 110 e più progetti creativi da realizzare coi bambini

Materiale didattico e lavoretti per l’autunno – una raccolta di lavoretti, materiale didattico, attività artistiche e manuali sul tema autunno per i bambini della scuola d’infanzia e primaria.

Leggi tuttoUn mobile di meduse e conchiglie

Un mobile di meduse e conchiglie. Se state cercando lavoretti per riciclare bottiglie di plastica, questo è un progetto che può essere realizzato con l’aiuto dell’adulto a partire dai cinque anni, e anche in autonomia dai bambini in età di scuola primaria. Spesso i bambini accumulano grandi quantità di conchiglie dalle vacanze al mare, e vorrebbero farne qualcosa, ma il grosso ostacolo è sempre la difficoltà di forarle. Questo lavoretto per riciclare bottiglie di plastica unisce il tema del riciclo il desiderio di conservare i ricordi delle vacanze, e il problema è risolto.

Leggi tuttoLa lampada a “luce nera” per giocare con la fluorescenza

La lampada a “luce nera” per giocare con la fluorescenza. Le lampade a luce nera di cui parliamo sono in realtà lampadine BLB (Black Light Blue); somigliano alle normali lampadine fluorescenti (quelle a risparmio energetico), ma una volta accese emettono una debole luce blu-viola e rendono fluorescenti abiti bianchi, denti e vari altri elementi.

Leggi tuttoPoesie e filastrocche sulla semina il grano e il pane

Poesie e filastrocche sulla semina il grano e il pane: una collezione di poesie e filastrocche, di autori vari, per la scuola d’infanzia e primaria.

Leggi tuttoL’arte della merenda… 101 buone idee

Laboratorio di cucina per bambini: una collezione di spuntini artistici a base frutta e verdure, tramezzini e merende salate, vassoietti divertenti, e anche qualcosa di più trasgressivo… Molti progetti hanno lo scopo di rendere più gradevole la frutta e la verdura, quasi tutti sono un’ottima fonte di ispirazione per realizzare un laboratorio di cucina artistica coi bambini. Consiglio di seguire i link: spesso arriverete ad interi blog e siti interamente dedicati al tema…

Leggi tuttoIgiene orale – vita pratica Montessori

Igiene orale – vita pratica Montessori. Nella didattica montessoriana, per esercizi di vita pratica si intendono tutte quelle attività cui il bambino può imparare a dedicarsi, in relazione alla cura dell’ambiente e della propria persona. Per approfondire puoi leggere https://www.lapappadolce.net/esercizi-di-vita-pratica/.

Leggi tuttoPoesie e filastrocche sugli animali e favole in rima

Poesie e filastrocche sugli animali e favole in rima – una raccolta, di autori vari, per bambini della scuola d’infanzia e primaria.

Leggi tuttoPoesie e filastrocche BRUCHI E FARFALLE

Poesie e filastrocche BRUCHI E FARFALLE – una raccolta di poesie e filastrocche, di autori vari, per bambini della scuola d’infanzia e primaria.

Leggi tuttoPoesie e filastrocche IL GRILLO

Poesie e filastrocche IL GRILLO – Una raccolta di poesie e filastrocche, di autori vari, per bambini della scuola d’infanzia e primaria.

Leggi tuttoPoesie e filastrocche sulle FORMICHE

Poesie e filastrocche sulle FORMICHE – una collezione di poesie e filastrocche sulle formiche, di autori vari, per bambini della scuola d’infanzia e primaria.

Leggi tuttoLavoretto per la festa della mamma – fiore di feltro

Lavoretto per la festa della mamma – fiore di feltro. Avevo già descritto la tecnica di produzione dei fiori di feltro per gli adulti, ma si tratta di un procedimento troppo impegnativo proposto ai bambini. Genitori Channel ospita il mio articolo che mostra come è semplice, con pochi accorgimenti aggiuntivi, far fare questa bella esperienza anche ai bambini più piccoli.

Leggi tuttoPoesie e filastrocche MAGGIO

Poesie e filastrocche: Maggio. Una raccolta di poesie e filastrocche, di autori vari, per bambini della scuola d’infanzia e primaria.

Leggi tutto