Nome dell’esercizio in inglese: carrying a table Area: esercizi preliminari, grazia e cortesia, pinza a cinque dita Età: dai 2 anni e mezzo Materiale: un […]

Leggi tuttoCategoria: da 0 a 3 anni

Vita pratica Montessori: sedersi e alzarsi dalla sedia

Nome dell’esercizio in inglese: Sitting on a chair, getting up from a chair Area: esercizi preliminari, grazia e cortesia, pinza a cinque dita Età: dai […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: sedersi e alzarsi dal pavimento

Nome dell’esercizio in inglese: sitting down on the floor, standing up from the floor Area: esercizi preliminari, grazia e cortesia Età: dai 2 anni e […]

Leggi tuttoGuanto di spugna per bambini tutorial

Materiale: . un asciugamano o un ritaglio di tessuto di spugna . cartamodello . macchina da cucire (o ago e filo) . forbici . gesso […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: camminare intorno a un tappeto

Nome dell’esercizio in inglese: walking around a rug, walking around a mat Area: esercizi preliminari, grazia e cortesia Età: dai 2 anni e mezzo Materiale: […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: stare in piedi

Nome dell’esercizio in inglese: standing Area: esercizi preliminari, grazia e cortesia Età: dai 2 anni e mezzo Materiale: nessuno Presentazione di gruppo 1. Preparazione diretta […]

Leggi tuttoGrembiule per bambini tutorial

Questo modello di grembiule per bambini è molto usato nelle scuole Montessori perchè semplice da indossare senza aiuto. Ha un lato in cotone ed uno […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: tirare l’argilla col mattarello

Nome dell’esercizio in inglese: rolling clay Area: esercizi preliminari, attività di cucina, rotazione del polso, presa a C della mano Età: dai 2 anni e […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: trasportare una sedia

Nome dell’esercizio in inglese: carrying a chair Area: esercizi preliminari, grazia e cortesia, pinza a cinque dita Età: dai 2 anni e mezzo Materiale: un […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: tovagliolo e portatovagliolo

Nome dell’esercizio in inglese: rolling a cloth napkin and using a napkin ring Area: esercizi preliminari, attività di cucina (apparecchiare la tavola), rotazione del polso, […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: arrotolare un tovagliolo

Nome dell’esercizio in inglese: rolling a napkin Area: esercizi preliminari, attività di cucina (apparecchiare la tavola), rotazione del polso, pinza a cinque dita, pinza a […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: prelevare acqua da un secchio

Nome dell’esercizio in inglese: water fetching without a sink Area: esercizi preliminari, movimenti elementari, rotazione del polso, presa a C delle dita, travasi Età: […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: vuotare un contenitore nel lavandino

Nome dell’esercizio in inglese: empty a container to the sink Area: esercizi preliminari, travasi Età: dai 2 anni e mezzo Materiale: un contenitore pieno d’acqua, […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: riempire un contenitore al lavandino

Nome dell’esercizio in inglese: fill a container to the sink Area: esercizi preliminari, travasi Età: dai 2 anni e mezzo Materiale: un contenitore vuoto, un […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: riempire, trasportare, svuotare una brocca

Nome dell’esercizio in inglese: filling a jug, carrying a jug, emptying a jug (a pitcher) Area: esercizi preliminari, presa a C delle dita Età: dai […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: trasportare un secchio

Nome dell’esercizio in inglese: carrying a bucket Area: esercizi preliminari, presa a C della mano Età: dai 2 anni e mezzo Materiale: un secchio a […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: trasportare un vassoio o un cestino

Nome dell’esercizio in inglese: carrying a tray, carrying a basket Area: esercizi preliminari, pinza a cinque dita, presa a C delle dita Età: dai 2 […]

Leggi tuttoSedersi al tavolo e alzarsi

Nome dell’esercizio in inglese: sitting at the table Area: esercizi preliminari, grazia e cortesia, pinza a cinque dita Età: dai 2 anni e mezzo Materiale: […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: srotolare, arrotolare e trasportare un tappeto

Nome dell’esercizio in inglese: unrolling a mat, rolling a mat, carrying a mat (a rug) Area: esercizi preliminari, rotazione del polso, presa a C di […]

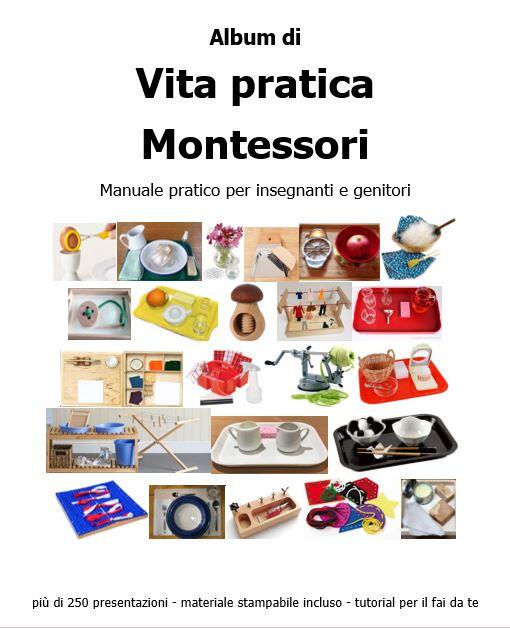

Leggi tuttoAlbum di vita pratica Montessori: introduzione

“La mano è quell’organo fine e complicato nella sua struttura, che permette all’intelligenza non solo di manifestarsi, ma di entrare in rapporti sociali con l’ambiente: […]

Leggi tuttoAlbum di vita pratica Montessori: tipi di presa della mano

Come spiegato qui, gli esercizi di vita pratica possono essere considerati come perfezionamento graduale di un dato movimento, attraverso l’utilizzo di materiale diversi. Questo vale, […]

Leggi tuttoLa ruota dei colori Montessori

Età dai 3 anni Materiale un vassoio contenente: Un tavolo e due sedie Il mio materiale pronto è disponibile per il download e la stampa […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: tagliare sulle linee

Età dai 3 anni Preparazione le strisce di carta possono essere stampate o disegnate a mano su cartoncini colorati. E’ consigliabile usare un colore diverso […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori: usare correttamente le forbici

Età dai 2 anni e mezzo Materiale un vassoio contenente un paio di forbici a misura di bambino (predisporne di apposite per i bambini mancini), […]

Leggi tuttoEsperimenti scientifici per bambini – OOBLECK

Esperimenti scientifici per bambini – OOBLECK. Un esempio di fluido non-newtoniano davvero economico e semplicissimo da ottenere è l’oobleck, una sospensione di amido di mais e acqua.

Leggi tutto- classi 1a-5a

- da 0 a 3 anni

- dai 3 ai 6 anni

- ESPERIMENTI E ATTIVITA' STEM

- ESPERIMENTI SCIENTIFICI

- GIOCHI MONTESSORI

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- materiali di consumo fai da te

- paste da gioco e play dough

- SCIENZE

- scienze: fisica e chimica

- SVILUPPO SENSORIALE

- TUTORIAL

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Il vassoio del sole Montessori

Il vassoio del sole Montessori per lo studio della storia, della geografia, della biologia e per festeggiare il compleanno dei bambini. Vassoio del sole Come […]

Leggi tuttoIl braccialetto del racconto di Natale

Il braccialetto del racconto di Natale rappresenta, attraverso il colore delle sue perle, la storia della natività. Realizzarlo coi bambini è un lavoro molto piacevole […]

Leggi tutto- 1a settimana di avvento

- 2a settimana di avvento

- 3a settimana di avvento

- 4a settimana di avvento

- da 0 a 3 anni

- dai 3 ai 6 anni

- DOWNLOAD

- FESTE DELL'ANNO

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- LAVORETTI

- lavoretti per Natale

- Natale

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

- varie - manualità

- VITA PRATICA

Topponcino Montessori

Il topponcino Montessori: cos’è, come e quando si usa, perché usarlo, come realizzarlo in proprio facilmente e con poca spesa. photo credit La parola “topponcino” […]

Leggi tuttoI bambini e il cibo: strategie pratiche per l’educazione alimentare

I bambini e il cibo è un libro che fa parte della collana “Libri in tasca” di EPC Editore. In questa raccolta vengono pubblicati tascabili e ebook che trattano […]

Leggi tuttoMontessori per i genitori: proposte pratiche per applicare il metodo a casa

“Montessori per i genitori: proposte pratiche per applicare il metodo a casa – Bambini da 0 a 3 anni” è un libro che fa parte della collana “Libri in […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori LA TAVOLETTA DELL’APPARECCHIATURA

Vita pratica Montessori LA TAVOLETTA DELL’APPARECCHIATURA. Presentazione per bambini del nido e della scuola d’infanzia. La tavoletta può essere realizzata facilmente a casa, disegnando gli […]

Leggi tuttoMontessori da zero a tre anni: avvita/svita

Montessori da zero a tre anni: avvita/svita. Un’attività di vita pratica Montessori che si focalizza sul movimento del polso e la pratica nell’avvitare e svitare viti e bulloni. […]

Leggi tuttoVita pratica Montessori ESERCIZI CON MORTAIO E PESTELLO

Vita pratica Montessori ESERCIZI CON MORTAIO E PESTELLO per bambini del nido e della scuola d’infanzia. Il mortaio è uno strumento che ci collega con le […]

Leggi tuttoBoccette degli odori Montessori

Boccette degli odori Montessori: presentazioni ed esercizi per bambini del nido e della scuola d’infanzia. Il materiale è formato da contenitori cilindrici in numero pari […]

Leggi tuttoSpolette dei colori Montessori SECONDA SERIE

Spolette dei colori Montessori SECONDA SERIE. Presentazioni ed esercizi per bambini del nido e della scuola d’infanzia. Per costruire le spolette dei colori: Per […]

Leggi tuttoSpolette dei colori Montessori PRIMA SERIE

Spolette dei colori Montessori PRIMA SERIE. Presentazioni ed esercizi per bambini del nido e della scuola d’infanzia. Per costruire le spolette dei colori: Per […]

Leggi tuttoMontessori da 0 a 3 anni – L’abbigliamento dei bambini

Montessori da 0 a 3 anni – L’abbigliamento dei bambini. Nella scelta dell’abbigliamento dei bambini dovremmo dare grande importanza alla loro libertà di movimento. Può […]

Leggi tuttoMontessori da 0 a 3 anni – lo sviluppo del linguaggio

Montessori da 0 a 3 anni – lo sviluppo del linguaggio. I suoni prodotti dal nostro apparato fonatorio non sono molti, ma con essi possono […]

Leggi tuttoMontessori da 0 a 3 anni – la comunicazione col neonato

Montessori da 0 a 3 anni – la comunicazione col neonato. I periodi sensitivi, secondo Maria Montessori, sono porzioni di tempo guidate da una sensibilità […]

Leggi tuttoMontessori da 0 a 3 anni – lo sviluppo del movimento coordinato nei primi anni di vita

Montessori da 0 a 3 anni – lo sviluppo del movimento coordinato nei primi anni di vita. Il movimento è uno degli aspetti più importanti nello […]

Leggi tutto