Recita per bambini – Gli alberi fioriti : una piccola recita adatta a bambini della scuola d’infanzia e primaria sulla primavera.

Leggi tuttoCategoria: LINGUAGGIO

Assiro Babilonesi – materiale didattico vario

Assiro Babilonesi – materiale didattico vario – dettati ortografici, racconti, testi brevi, di autori vari, per la scuola primaria.

Leggi tuttoLeggenda polacca L’USIGNOLO E LA CORNACCHIA

Leggenda polacca L’USIGNOLO E LA CORNACCHIA. Wesna, dea della Primavera, aveva un terribile nemico: il gigante Kuskaia. Forte, violentissimo e implacabile, da anni, da lustri, da secoli Kuskaia perseguitava la dea leggiadra e gentile, la signora dei campi verdi e delle foreste gioconde.

Leggi tuttoRacconto LE PIUME DEL CORVO

Racconto LE PIUME DEL CORVO per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Nel tempo dei tempi, il corvo aveva le penne bianche. Avvenne che un giorno esso propose alla cicogna una gara per vedere chi dei due avrebbe volato più alto.

Leggi tuttoRacconto LA LUNA E LA GRU

Racconto LA LUNA E LA GRU. I Pellirosse raccontano che nel tempo dei tempi, prima ancora che ci fossero uomini sulla terra, gli animali erano più grandi, più forti e più saggi di quanto sono ora. Potevano servirsi delle loro zampe come gli uomini si servono delle loro mani e compiere molte cose che neppure gli uomini ora possono compiere. In quei giorni lontani, i rami, i bastoni e le pietre erano pure vive.

Leggi tuttoRacconto LA GRU E I PESCI

Racconto LA GRU E I PESCI. Una volta, in India, vi fu un’estate caldissima. In una foresta vi erano due stagni, uno grande e l’altro piccolo; nel piccolo vivevano numerosissimi pesci e sul grande sbocciavano innumerevoli fiori di loto.

Leggi tuttoIL MARE poesie e filastrocche

IL MARE poesie e filastrocche di autori vari per bambini della scuola d’infanzia e primaria.

Leggi tuttoLA COLLINA materiale didattico vario

LA COLLINA materiale didattico vario – dettati ortografici, racconti, testi brevi, di autori vari, per la scuola primaria.

Leggi tuttoRecita per bambini ARTIGIANI DEL COMUNE

Recita per bambini ARTIGIANI DEL COMUNE – Queste due scene vogliono spiegare l’importanza delle Corporazioni, specie di organizzazioni sindacali, linfa vitale dei liberi Comuni. Siamo a Firenze, dentro una delle tante botteghe dove si fabbricano tessuti di lana.

Leggi tuttoI COMUNI materiale didattico vario

I COMUNI materiale didattico vario per la scuola primaria. I Comuni: una nuova civiltà. Le prime città italiane che divennero libere e ricche furono le città marinare. In seguito però anche nei borghi lontani dal mare si fece strada una nuova civiltà.

Leggi tuttoABRUZZO materiale didattico vario

ABRUZZO materiale didattico vario – una raccolta di dettati ortografici e letture sull’Abruzzo, di autori vari, per la scuola primaria.

Leggi tuttoGIOCO GRAMMATICALE SUL NOME per la classe quarta

GIOCO GRAMMATICALE SUL NOME per la classe quarta della scuola primaria su nomi comuni, propri, primitivi, derivati, alterati, maschili, femminili, singolari, plurali e collettivi. Il gioco può essere preparato agevolmente a mano, ma se preferite ho preparato una versione pronta, scaricabile e stampabile gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoRacconto di Natale IL PANE

Racconto di Natale IL PANE. In un castello situato su un’altura abitava un re. Da lassù egli poteva rivolgere lo sguardo lontano e vedere tutta la terra. Il re aveva un figlio, che ogni giorno se ne stava per lunghissimo tempo alla finestre del castello. Che cosa poteva cercare il suo sguardo nelle lontananze del mondo? Cercava gli uomini, e osservava come vivevano, come operavano e come si trovavano nel bisogno.

Leggi tuttoRECITA NATALIZIA musicata

RECITA NATALIZIA musicata con parti cantate e parti per flauto dolce, adatta a bambini della scuola primaria e, solo col canto, anche per la scuola d’infanzia. In uso nella scuola Waldorf, di autore ignoto.

Leggi tuttoRecita natalizia IL PASTORELLO

Recita natalizia IL PASTORELLO per bambini della scuola primaria. Testo in rima, in uso nelle scuole steineriane, di autore ignoto.

Leggi tuttoMARI ITALIANI materiale didattico

MARI ITALIANI materiale didattico di autori vari per la scuola primaria.

Leggi tuttoMONACHESIMO dettati ortografici e materiale didattico

MONACHESIMO materiale didattico di autori vari per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoI BARBARI materiale didattico vario e dettati ortografici

I BARBARI materiale didattico di autori vari per la scuola primaria.

Leggi tuttoFRASE PAROLA SILLABA LETTERA esercizi per la classe quarta

FRASE PAROLA SILLABA LETTERA esercizi per la classe quarta della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf

Leggi tuttoIL NUMERO DEI NOMI esercizi per la classe quarta

IL NUMERO DEI NOMI esercizi per la classe quarta della scuola primaria scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoIL GENERE DEL NOME ESERCIZI PER LA QUARTA CLASSE

IL GENERE DEL NOME ESERCIZI PER LA QUARTA CLASSE Una raccolta di esercizi per la quarta classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoPRIMA GUERRA MONDIALE materiale didattico vario

PRIMA GUERRA MONDIALE e il 4 novembre materiale didattico di autori vari, per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoFENOMENI METEOROLOGICI materiale didattico

FENOMENI METEOROLOGICI materiale didattico di autori vari, per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoIL PANE materiale didattico

IL PANE materiale didattico vario: dettati ortografici, letture, ecc…, di autori vari, per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoIL NOME esercizi per la quarta classe

IL NOME esercizi per la quarta classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoPronome personale esercizi per la classe terza

Pronome personale esercizi per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoIL VERBO esercizi per la classe terza

IL VERBO esercizi per la classe terza della scuola primaria.

Leggi tuttoIL NOME esercizi per la classe terza

IL NOME esercizi per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

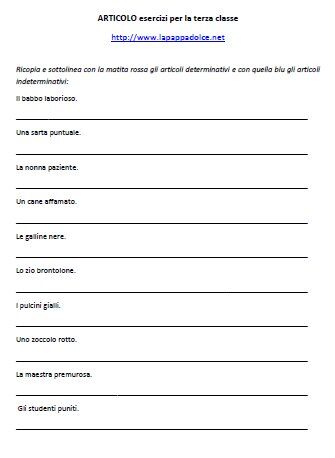

Leggi tuttoARTICOLO esercizi per la terza classe

ARTICOLO esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAggettivo numerale esercizi per la terza classe

Aggettivo numerale esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAggettivo dimostrativo esercizi per la terza classe

Aggettivo dimostrativo esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabile e stampabile gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAggettivo possessivo esercizi per la terza classe

Aggettivo possessivo esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoSingolare e plurale esercizi per la classe terza

Singolare e plurale esercizi per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoGradi dell’aggettivo qualificativo esercizi per la terza classe

Gradi dell’aggettivo qualificativo esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAggettivo qualificativo esercizi per la classe terza

Aggettivo qualificativo esercizi per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoEsercizi ortografici per la classe terza

Esercizi ortografici per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente, in formato pdf.

Leggi tuttoIL RISPARMIO materiale didattico

IL RISPARMIO materiale didattico vario per bambini della scuola primaria: spunti didattici, dettati ortografici, letture, poesie e filastrocche sul tema del risparmio.

Leggi tuttoPoesie e filastrocche LA SCUOLA

Poesie e filastrocche LA SCUOLA – una raccolta di poesie e filastrocche, di autori vari, per bambini della scuola d’infanzia e primaria.

Leggi tuttoCHICCOLINO recita per bambini

CHICCOLINO recita per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Narratore: C’era una volta un chicco di grano, lo chiameremo Chiccolino, per distinguerlo dai mille e mille altri chicchi che gli stavano accanto, sopra e sotto, tutti raccolti insieme in un granaio. Un giorno il nostro Chiccolino trasse un lungo sospiro e disse…

Leggi tuttoLA BAMBINA TROPPO PIGRA racconto

LA BAMBINA TROPPO PIGRA racconto sulla pigrizia e il lavoro per bambini della scuola d’infanzia e primaria.

Leggi tutto