FRAZIONI esercizi per la quarta classe della scuola primaria, stampabili e scaricabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoCategoria: classe 4a

NUMERI CARDINALI E ORDINALI esercizi per la quarta classe

NUMERI CARDINALI E ORDINALI esercizi per la quarta classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoESERCIZI DI MATEMATICA per la quarta classe

ESERCIZI DI MATEMATICA per la quarta classe di riepilogo ad inizio anno scolastico, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoFRASE PAROLA SILLABA LETTERA esercizi per la classe quarta

FRASE PAROLA SILLABA LETTERA esercizi per la classe quarta della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf

Leggi tuttoIL NUMERO DEI NOMI esercizi per la classe quarta

IL NUMERO DEI NOMI esercizi per la classe quarta della scuola primaria scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoIL GENERE DEL NOME ESERCIZI PER LA QUARTA CLASSE

IL GENERE DEL NOME ESERCIZI PER LA QUARTA CLASSE Una raccolta di esercizi per la quarta classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoFENOMENI METEOROLOGICI materiale didattico

FENOMENI METEOROLOGICI materiale didattico di autori vari, per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoVULCANI materiale didattico vario

VULCANI materiale didattico vario

Leggi tuttoIL NOME esercizi per la quarta classe

IL NOME esercizi per la quarta classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoSCOPERTA DELL’AMERICA materiale didattico vario

SCOPERTA DELL’AMERICA materiale didattico vario per la scuola primaria: dettati, letture, racconti, poesie e filastrocche sul tema.

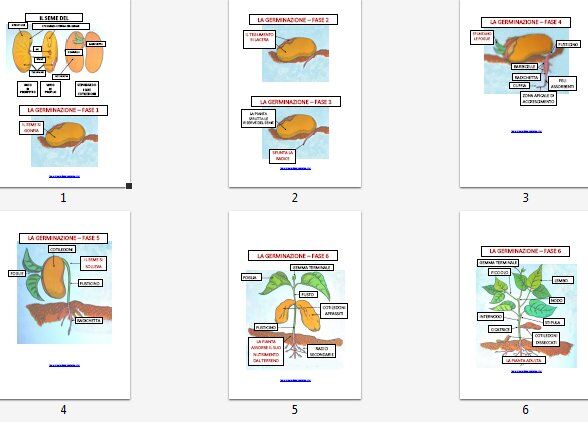

Leggi tuttoLA GERMINAZIONE tavole e schede

LA GERMINAZIONE tavole e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoIL FIORE E LA FECONDAZIONE tavole e schede

IL FIORE E LA FECONDAZIONE tavole e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoPARTI DELLA PIANTA tavole

PARTI DELLA PIANTA tavole pronte per la stampa e il download gratuito, in formato pdf, per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoFUNGHI tavole riassuntive e schede

FUNGHI tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoALGHE tavole riassuntive e schede

ALGHE tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoMUSCHIO tavole riassuntive e schede

MUSCHIO tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoFELCI tavole riassuntive e schede

FELCI tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoGRAMINACEE tavole riassuntive e schede

GRAMINACEE tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoLE LILIACEE tavole riassuntive e schede

LE LILIACEE tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoALBERI FORESTALI tavole riassuntive e schede

ALBERI FORESTALI tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoLE SOLANACEE tavole riassuntive e schede

LE SOLANACEE tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito, in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoLE COMPOSTE tavole riassuntive e schede

LE COMPOSTE tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoLE OMBRELLIFERE tavole riassuntive e schede

LE OMBRELLIFERE tavole riassuntive e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoLE ROSACEE tavola riassuntiva e schede

LE ROSACEE tavola riassuntiva e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoLE CROCIFERE tavola riassuntiva e schede

LE CROCIFERE tavola riassuntiva e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoLA CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE scheda riassuntiva

LA CLASSIFICAZIONE DELLE PIANTE scheda riassuntiva pronta per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoITALIA materiale didattico

ITALIA materiale didattico – una raccolta di materiale didattico vario per iniziare lo studio della geografia italiana nella scuola primaria.

Leggi tuttoMateriale didattico sui minerali

Materiale didattico sui minerali per la scuola primaria. Il regno minerale. Un sasso, un pezzo di ferro sono corpi senza vita, senza movimento: non respirano, non mangiano, non crescono e non si riproducono.

Leggi tuttoDettati ortografici e materiale didattico sulle PIANTE

Dettati ortografici e materiale didattico sulle PIANTE. Dal fiore al frutto. Tra la nube dei fiori del frutteto le api sono incessantemente all’opera; e se osserviamo un fiore schiuso da qualche ora, sullo stimma verde ed umido non sarà difficile scorgere qualche granulo di polline giallo portato lì da un’ape.

Leggi tuttoMateriale didattico sul FIORE

Materiale didattico sul FIORE per bambini della scuola primaria. I fiori. Il gambo dei fiori si chiama peduncolo. La parte più bella ed appariscente è la corolla, composta da foglioline variamente colorate che si chiamano petali.

Leggi tuttoIl fuoco agli uomini – LEGGENDA SARDA

Il fuoco agli uomini – LEGGENDA SARDA per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoAnfimonio ed Anapia LEGGENDA DELLA SICILIA

Anfimonio ed Anapia LEGGENDA DELLA SICILIA

Leggi tuttoOrigine dello Stromboli LEGGENDA CALABRESE

Origine dello Stromboli LEGGENDA CALABRESE

Leggi tuttoIL PESCATORE DI TRANI Leggenda pugliese

IL PESCATORE DI TRANI Leggenda pugliese

Leggi tuttoRonca Battista LEGGENDA DELLA BASILICATA

Ronca Battista LEGGENDA DELLA BASILICATA

Leggi tuttoPaolaccio LEGGENDA DEL MOLISE

Paolaccio LEGGENDA DEL MOLISE

Leggi tuttoIl mostro del mare LEGGENDA ABRUZZESE

Il mostro del mare LEGGENDA ABRUZZESE per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoIl miracolo di San Catello LEGGENDA DELLA CAMPANIA

Il miracolo di San Catello LEGGENDA DELLA CAMPANIA per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoLa lampada che non si spegne – leggenda del Lazio

La lampada che non si spegne – leggenda del Lazio per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoIL DRAGO DI TERNI leggenda umbra

IL DRAGO DI TERNI leggenda umbra, per bambini della scuola primaria.

Leggi tutto