Le proprietà fisiche dei corpi unità didattica completa per bambini della scuola primaria, con idee per le lezioni ed esperimenti scientifici per dimostrare i concetti.

Leggi tuttoCategoria: classe 3a

Lanterna di carta per San Martino

Lanterna di carta per San Martino in due versioni, una più semplice e una un po’ più elaborata, con tutorial fotografico e modello stampabile gratuitamente in formato pdf. E’ un altro classico della scuola steineriana, dopo la lanterna di cartapesta e la lanterna a stella.

Entrambe le versioni sono di grande effetto e richiedono pochissimo tempo per la realizzazione.

Lavoretti per San Martino QUADRO TRASPARENTE 6

QUADRO TRASPARENTE 6 con modelli scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf. Il quadretto può essere messo alla finestra, davanti ad una candelina, oppure può essere inserito in una lanterna di cartone.

Leggi tuttoLavoretti per San Martino QUADRO TRASPARENTE 5

Lavoretti per San Martino QUADRO TRASPARENTE 5 con modelli scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf. Il quadretto può essere messo alla finestra, davanti ad una candelina, oppure può essere inserito in una lanterna di cartone.

Leggi tuttoLavoretti per San Martino QUADRO TRASPARENTE 4

Lavoretti per San Martino QUADRO TRASPARENTE 4 con modelli scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf. Il quadretto può essere messo alla finestra, davanti ad una candelina, oppure può essere inserito in una lanterna di cartone.

Leggi tuttoLavoretti per San Martino QUADRO TRASPARENTE 3

Lavoretti per San Martino QUADRO TRASPARENTE 3 con modelli scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf. Il quadretto può essere messo alla finestra, davanti ad una candelina, oppure può essere inserito in una lanterna di cartone.

Leggi tuttoLavoretti per San Martino QUADRO TRASPARENTE 2

Lavoretti per San Martino QUADRO TRASPARENTE 2 con modelli scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf. Il quadretto può essere messo alla finestra, davanti ad una candelina, oppure può essere inserito in una lanterna di cartone.

Leggi tuttoLavoretti per San Martino QUADRO TRASPARENTE 1

Lavoretti per San Martino QUADRO TRASPARENTE 1 con modelli scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf. Il quadretto può essere messo alla finestra, davanti ad una candelina, oppure può essere inserito in una lanterna di cartone.

Leggi tuttoLanterna per San Martino con sagome ritagliate

Lanterna per San Martino con sagome ritagliate disponibili per il download e la stampa gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoMetodo Montessori schede delle nomenclature per le difficoltà ortografiche CUO QUO

Metodo Montessori schede delle nomenclature per le difficoltà ortografiche CUO QUO. Come già detto per le schede delle nomenclature per parole di tre lettere e per le schede delle nomenclature per parole di quattro lettere, una volta che il bambino ha fatto molti esercizi di composizione di parole per dettatura con l’alfabeto mobile, è pronto per gli esercizi di autodettatura, cioè per comporre autonomamente parole che egli stesso ha pensato, senza averle sentite dalla voce di altri.

Leggi tuttoAcquarello steineriano LE ZUCCHE

Acquarello steineriano LE ZUCCHE tutorial per realizzare coi bambini della scuola d’infanzia e primaria due versioni diverse di zucca, tipico frutto autunnale, e simbolo della festa di Halloween. (Una terza versione, adatta anche ai bambini più piccoli, qui https://www.lapappadolce.net/acquarello-steineriano-la-zucca-di-halloween/)

Leggi tuttoMetodo Montessori schede delle nomenclature per le difficoltà ortografiche QQU CQU

Metodo Montessori schede delle nomenclature per le difficoltà ortografiche QQU CQU. Come già detto per le schede delle nomenclature per parole di tre lettere e per le schede delle nomeclature per parole di quattro lettere, una volta che il bambino ha fatto molti esercizi di composizione di parole per dettatura con l’alfabeto mobile, è pronto per gli esercizi di autodettatura, cioè per comporre autonomamente parole che egli stesso ha pensato, senza averle sentite dalla voce di altri.

Leggi tuttoMetodo Montessori schede delle nomenclature per le difficoltà ortografiche CUA QUA

Metodo Montessori schede delle nomenclature per le difficoltà ortografiche CUA QUA. Come già detto per le schede delle nomenclature per parole di tre lettere e per le schede delle nomeclature per parole di quattro lettere, una volta che il bambino ha fatto molti esercizi di composizione di parole per dettatura con l’alfabeto mobile, è pronto per gli esercizi di autodettatura, cioè per comporre autonomamente parole che egli stesso ha pensato, senza averle sentite dalla voce di altri.

Leggi tuttoMetodo Montessori schede delle nomenclature per le difficoltà ortografiche GI

Metodo Montessori schede delle nomenclature per le difficoltà ortografiche GI. Come già detto per le schede delle nomenclature per parole di tre lettere e per le schede delle nomeclature per parole di quattro lettere, una volta che il bambino ha fatto molti esercizi di composizione di parole per dettatura con l’alfabeto mobile, è pronto per gli esercizi di autodettatura, cioè per comporre autonomamente parole che egli stesso ha pensato, senza averle sentite dalla voce di altri.

Leggi tutto- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- costruire i materiali Montessori

- dai 6 anni

- dettati ortografici

- dettati/difficoltà ortografiche

- DOWNLOAD

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- lettura e scrittura Montessori

- LINGUAGGIO

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- scrivere e leggere

- TUTORIAL

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

Metodo Montessori schede delle nomenclature per le difficoltà ortografiche GHI

Metodo Montessori schede delle nomenclature per le difficoltà ortografiche GHI. Come già detto per le schede delle nomenclature per parole di tre lettere e per le schede delle nomeclature per parole di quattro lettere, una volta che il bambino ha fatto molti esercizi di composizione di parole per dettatura con l’alfabeto mobile, è pronto per gli esercizi di autodettatura, cioè per comporre autonomamente parole che egli stesso ha pensato, senza averle sentite dalla voce di altri.

Leggi tutto- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- costruire i materiali Montessori

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- lettura e scrittura Montessori

- LINGUAGGIO

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- Montessori

- nomenclature Montessori

- PEDAGOGIE

- scrivere e leggere

- TUTORIAL

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI

I CEREALI materiale didattico

I CEREALI materiale didattico vario, letture, dettati ortografici ecc…, di autori vari, per la scuola primaria. I cereali

I cereali sono per lo più graminacee che servono all’alimentazione dell’uomo e degli animali domestici, soprattutto se ridotti in farina. Ad essi appartengono il grano, l’avena, la segale, l’orzo, il riso, il granoturco, il miglio, il sorgo, ecc…

Leggi tuttoIl sistema metrico decimale secondo il metodo Montessori

Il sistema metrico decimale secondo il metodo Montessori: il sistema metrico decimale come disciplina pratica, cenni storici, le grandezze e la loro misura: misura delle lunghezze e delle superfici; misura dei volumi; misura delle capacità; misura di peso e peso specifico (relazione tra volume, capacità e peso; calcolo del peso specifico).

Leggi tuttoGLI APPENNINI materiale didattico vario

GLI APPENNINI materiale didattico vario per la scuola primaria.

Leggi tuttoLA MONTAGNA materiale didattico vario

LA MONTAGNA materiale didattico vario: dettati ortografici, racconti, testi brevi, di autori vari, per la scuola primaria. La montagna è un rilievo roccioso elevato oltre i mille metri. Le montagne sono come le grandi rughe della Terra e si sono formate in tempi antichissimi, quando la Terra era ancora fiammeggiante e sconvolta da terremoti e da eruzioni vulcaniche.

Leggi tuttoAssiro Babilonesi – materiale didattico vario

Assiro Babilonesi – materiale didattico vario – dettati ortografici, racconti, testi brevi, di autori vari, per la scuola primaria.

Leggi tuttoLA COLLINA materiale didattico vario

LA COLLINA materiale didattico vario – dettati ortografici, racconti, testi brevi, di autori vari, per la scuola primaria.

Leggi tuttoMARI ITALIANI materiale didattico

MARI ITALIANI materiale didattico di autori vari per la scuola primaria.

Leggi tuttoFENOMENI METEOROLOGICI materiale didattico

FENOMENI METEOROLOGICI materiale didattico di autori vari, per bambini della scuola primaria.

Leggi tuttoVULCANI materiale didattico vario

VULCANI materiale didattico vario

Leggi tuttoEsercizi con le frazioni per la terza classe

Esercizi con le frazioni per la terza classe della scuola primaria stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoProblemi di aritmetica per la terza classe

Problemi di aritmetica per la terza classe della scuola primaria stampabili gratuitamente in formato pdf: problemi adatti anche al calcolo orale e problemi con risultato per il calcolo scritto.

Leggi tuttoPronome personale esercizi per la classe terza

Pronome personale esercizi per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoIL VERBO esercizi per la classe terza

IL VERBO esercizi per la classe terza della scuola primaria.

Leggi tuttoIL NOME esercizi per la classe terza

IL NOME esercizi per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

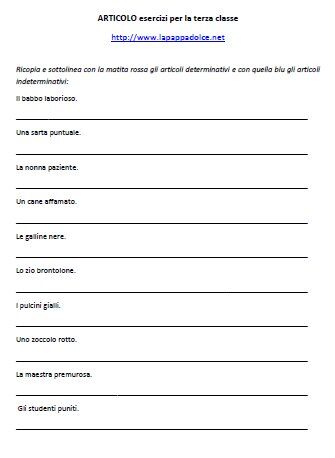

Leggi tuttoARTICOLO esercizi per la terza classe

ARTICOLO esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAggettivo numerale esercizi per la terza classe

Aggettivo numerale esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAggettivo dimostrativo esercizi per la terza classe

Aggettivo dimostrativo esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabile e stampabile gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAggettivo possessivo esercizi per la terza classe

Aggettivo possessivo esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoSingolare e plurale esercizi per la classe terza

Singolare e plurale esercizi per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoGradi dell’aggettivo qualificativo esercizi per la terza classe

Gradi dell’aggettivo qualificativo esercizi per la terza classe della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoAggettivo qualificativo esercizi per la classe terza

Aggettivo qualificativo esercizi per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente in formato pdf.

Leggi tuttoEsercizi ortografici per la classe terza

Esercizi ortografici per la classe terza della scuola primaria, scaricabili e stampabili gratuitamente, in formato pdf.

Leggi tuttoLA GERMINAZIONE tavole e schede

LA GERMINAZIONE tavole e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoIL FIORE E LA FECONDAZIONE tavole e schede

IL FIORE E LA FECONDAZIONE tavole e schede pronte per la stampa e il download gratuito,in formato pdf, per bambini della scuola primaria. Aggiungo all’articolo illustrazioni e didascalie che possono essere utili per preparare un cartellone da parete.

Leggi tuttoPARTI DELLA PIANTA tavole

PARTI DELLA PIANTA tavole pronte per la stampa e il download gratuito, in formato pdf, per bambini della scuola primaria.

Leggi tutto