I BOVINI: dettati ortografici e letture per bambini della scuola primaria. Il bue Il bue ha un’importanza rilevante per la storia stessa della civiltà umana. […]

Leggi tuttoCategoria: dai 6 anni

LE PECORE E LE CAPRE dettati ortografici, poesie e letture

LE PECORE E LE CAPRE dettati ortografici, poesie e letture per bambini della scuola primaria. La pecora e la capra Buone e pacifiche, le pecore […]

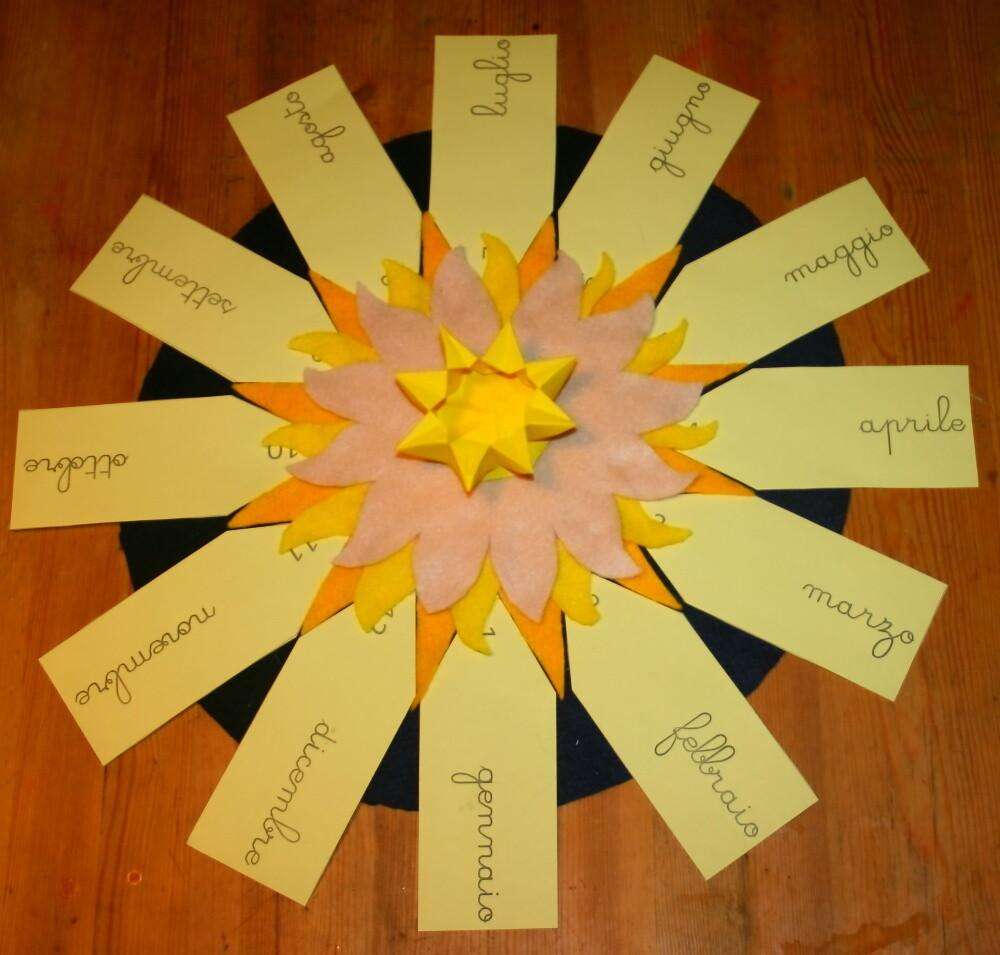

Leggi tuttoIl vassoio del sole Montessori

Il vassoio del sole Montessori per lo studio della storia, della geografia, della biologia e per festeggiare il compleanno dei bambini. Vassoio del sole Come […]

Leggi tuttoStoria delle armi dalla clava a oggi

La storia delle armi per bambini della primaria con testi e immagini che possono essere d’aiuto per preparare carte delle nomenclature, linee del tempo ed […]

Leggi tuttoForme contrastanti di terra e acqua Montessori – Geografia

Forme contrastanti di terra e acqua Montessori: presentazioni, esercizi, istruzioni per il modellaggio con la creta e tutto il materiale stampabile pronto per bambini della […]

Leggi tuttoNomenclature delle forme dell’acqua (idrosfera)

Nomenclature delle forme dell’acqua (idrosfera) per la scuola primaria, pronte per la stampa. Le nomenclature classificate per la Geografia, nella scuola primaria, sono un materiale vastissimo. […]

Leggi tuttoNomenclature delle forme della terra (litosfera)

Nomenclature delle forme della terra (litosfera) per la scuola primaria, pronte per la stampa. Le nomenclature classificate per la Geografia, nella scuola primaria, sono un […]

Leggi tuttoI mammiferi: dettati ortografici e letture

I mammiferi: dettati ortografici e letture per bambini della scuola primaria. Gli animali Nessuno può conoscere il numero esatto degli animali che vivono sulla terra: […]

Leggi tuttoRecita per bambini LA VOCE DEGLI ALBERI

Recita per bambini LA VOCE DEGLI ALBERI adatta alla scuola primaria, adatta anche per esercitare la lettura ad altra voce. Melo: Sono io che procuro […]

Leggi tuttoI PESCI dettati ortografici e materiale didattico vario

I PESCI dettati ortografici e materiale didattico vario: dettati, racconti, poesie e letture per bambini della scuola primaria. I PESCI dettati ortografici I pesci I […]

Leggi tuttoViventi e non viventi col metodo Montessori

Viventi e non viventi col metodo Montessori nell’ambito dello studio della Botanica e della Zoologia, con presentazioni e materiale stampabile pronto. Per le presentazioni e […]

Leggi tuttoLazio: materiale didattico, dettati e letture

Lazio: materiale didattico, dettati e letture per bambini della scuola primaria. Il lazio: cartina fisico-politica I confini: Mar Tirreno, Campania, Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Toscana.I golfi: […]

Leggi tuttoDettati e materiale didattico sulle piante

Dettati e materiale didattico sulle piante per bambini della scuola primaria. Il soffione Se noi soffiamo sul palloncino del soffione che cresce nei prati, ai […]

Leggi tuttoIL POLO NORD: dettati ortografici, letture e altro materiale didattico

IL POLO NORD: dettati ortografici, letture e altro materiale didattico per bambini della scuola primaria. IL POLO NORD: La costruzione di un igloo Lavorando con […]

Leggi tuttoAcquarello Waldorf con blu e giallo

Acquarello Waldorf con blu e giallo: come e perchè. Per il primo incontro dei bambini col mondo dei colori, Rudolf Steiner consiglia le esperienze col giallo […]

Leggi tuttoI bambini e il cibo: strategie pratiche per l’educazione alimentare

I bambini e il cibo è un libro che fa parte della collana “Libri in tasca” di EPC Editore. In questa raccolta vengono pubblicati tascabili e ebook che trattano […]

Leggi tuttoMatematica Montessori LE TAVOLE DELLA DIVISIONE

Matematica Montessori LE TAVOLE DELLA DIVISIONE scaricabili e stampabili in formato pdf con presentazioni ed esercizi per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Le tavole […]

Leggi tuttoGeografia col metodo Montessori L’INCASTRO DEGLI OCEANI

Geografia col metodo Montessori L’INCASTRO DEGLI OCEANI. Si tratta di un materiale di ispirazione montessoriana ma non tradizionale ideato e realizzato da Montessori3D, che si aggiunge […]

Leggi tuttoPsicoaritmetica Montessori – Perle dorate: formazione dei grandi numeri

Psicoaritmetica Montessori – Perle dorate: formazione dei grandi numeri. Un esercizio che si fa coi bambini utilizzando perle dorate e cartelli dei numeri consiste nella composizione di grandi numeri. Tutte le esperienze sul sistema decimale qui illustrate si possono riferire ad un’età compresa tra i 4 ed i 5 anni.

Leggi tuttoEsercizi con le barrette di perle colorate Montessori e i cartelli dei numeri

Esercizi con le barrette di perle colorate Montessori e le schede dei numeri. Una raccolta di esercizi per aiutare il bambino a memorizzare i numeri ed abbinarli alle relative quantità. Trovi il tutorial per preparare il materiale in proprio qui.

Leggi tuttoPsicoaritmetica Montessori – Esercizi con le perle dorate e i cartelli dei numeri

Psicoaritmetica Montessori – Esercizi con le perle dorate e i cartelli dei numeri: dopo aver lavorato col materiale dei cartelli dei numeri e con quello delle perle dorate, approfondiamo la conoscenza del sistema decimale con questi esercizi. Trovi altre indicazioni teoriche e presentazioni relative a questa attività qui: https://www.lapappadolce.net/perle-dorate-montessori-formazione-dei-grandi-numeri/

Leggi tuttoEsercizi coi cartelli dei numeri e le perle dorate Montessori

Esercizi con le schede colorate dei numeri e le perle dorate Montessori. Quando leggiamo un grande numero, ad esempio 24753981, lo dividiamo in gruppi di centinaia, decine e unità, separando i gruppi di tre con un punto. Questo rende facile la lettura del numero.

Leggi tuttoPsicoaritmetica Montessori – Esercizi coi cartelli dei numeri

Psicoaritmetica Montessori – Esercizi coi cartelli dei numeri. Quando vogliamo leggere un numero, ad esempio 32.457.891, lo dividiamo in gruppi formati da tre elementi alla volta (centinaia, decine ed unità) a partire da destra, ed in questo modo leggere il numero diventa molto semplice:

Leggi tuttoPerle colorate Montessori: altre attività coi quadrati e i cubi dei numeri

Perle colorate Montessori: altre attività coi quadrati e i cubi dei numeri per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Le perle fotografate nelle presentazioni sono […]

Leggi tuttoCubi e catene di perle colorate Montessori presentazioni ed esercizi

Cubi e catene di perle colorate presentazioni ed esercizi. Le catene dello scaffale delle perle colorate si usano per dare ai bambini una rappresentazione concreta delle numerazioni […]

Leggi tuttoQuadrati e catene di perle colorate Montessori presentazioni ed esercizi

Quadrati e catene di perle colorate Montessori: presentazioni ed esercizi per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Le perle fotografate nelle presentazioni sono di Montessori […]

Leggi tuttoLo scaffale delle perle colorate Montessori: presentazione generale

Lo scaffale delle perle colorate Montessori: presentazione generale. In questo materiale troviamo i numeri da 1 a 9. A questi si aggiunge il quadrato del […]

Leggi tuttoLa catena del 1000 Montessori: presentazioni ed esercizi

La catena del 1000 Montessori: presentazioni ed esercizi per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Come spiegato meglio qui la catena del 1000 rappresenta la […]

Leggi tuttoLa catena del 100 Montessori: presentazioni ed esercizi

La catena del 100 Montessori: presentazioni ed esercizi per bambini della scuola d’infanzia e primaria. Come già spiegato qui la catena del 100 mostra ai […]

Leggi tuttoAste numeriche Montessori – Esercizi con i cartelli dei numeri e le aste

Aste numeriche Montessori – Esercizi con i cartelli dei numeri e le aste. Ciò che rende davvero interessanti le Aste numeriche Montessori, non è soltanto […]

Leggi tuttoTavola forata Montessori per la memorizzazione della divisione

Tavola forata Montessori per la memorizzazione della divisione. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Per le presentazioni che seguono ho fotografato il materiale prodotto […]

Leggi tuttoCesto dei solidi geometrici Montessori

Cesto dei solidi geometrici Montessori – Con la cesta dei solidi geometrici si introducono nuovi vocaboli, incoraggiando al contempo l’esplorazione tattile e l’esperienza pratica. Il cesto comprende dieci forme: cubo,sfera, cono, cilindro, parallelepipedo,prisma triangolare, ovoidale, ellissoide, piramide a base triangolare, piramide a base quadrata.

Leggi tuttoTavola forata Montessori per la memorizzazione della moltiplicazione

Tavola forata Montessori per la memorizzazione della moltiplicazione. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Lo scopo di questo materiale è la memorizzazione del risultato […]

Leggi tuttoComplemento di tempo col metodo Montessori

Complemento di tempo col metodo Montessori. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria e frasi col complemento di tempo. Per l’insegnante: il complemento di tempo […]

Leggi tuttoIl complemento di mezzo e strumento col metodo Montessori

Il complemento di mezzo e strumento col metodo Montessori: presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Per l’insegnante: il complemento di mezzo e strumento indica […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori: il complemento di compagnia e unione

Il complemento di compagnia e unione col metodo Montessori. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. ___________________Il complemento di compagnia e unione Presentazione al primo […]

Leggi tuttoAnalisi logica Montessori pronomi personali complemento

Analisi logica Montessori pronomi personali complemento. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Il prerequisito per questa attività è che i bambini abbiano lavorato con […]

Leggi tuttoIl complemento di termine col metodo Montessori

Il complemento di termine col metodo Montessori. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Il complemento di termine col metodo MontessoriPresentazione al primo livello Materiale:– […]

Leggi tuttoIl soggetto sottinteso col metodo Montessori

Il soggetto sottinteso col metodo Montessori. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Per l’insegnante: il soggetto si definisce sottinteso quando non è espresso […]

Leggi tuttoI complementi indiretti col metodo Montessori – quinta presentazione

I complementi indiretti col metodo Montessori – quinta presentazione. Presentazioni ed esercizi per bambini della scuola primaria. Materiale:– strisce di carta bianca– penna nera dalla scatola […]

Leggi tutto