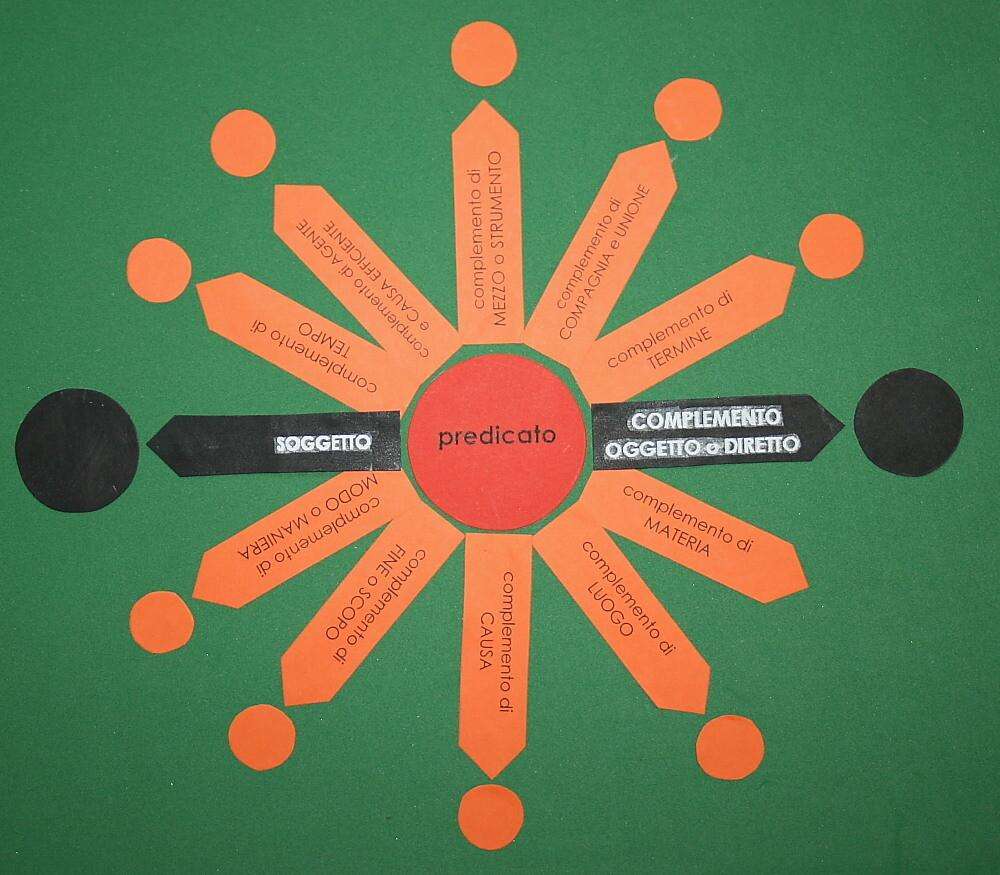

ANALISI LOGICA – materiale stampabile e stella logica Montessori, per conoscere i complementi indiretti e analizzare la frase semplice e complessa. Scatola C1a per l’analisi […]

Leggi tuttoANALISI LOGICA – materiale stampabile e stella logica Montessori

- analisi del periodo Montessori

- analisi logica Montessori

- classe 1a

- classe 2a

- classe 3a

- classe 4a

- classe 5a

- dai 6 anni

- DOWNLOAD

- GUIDA DIDATTICA MONTESSORI

- italiano

- LINGUAGGIO MONTESSORI

- materiale didattico

- nomenclature Montessori

- psicogrammatica Montessori

- TUTTI GLI ARGOMENTI PER ETA'

- TUTTI GLI ARTICOLI